3.経済性

電気料金の変化

電気料金はどうなっていますか?

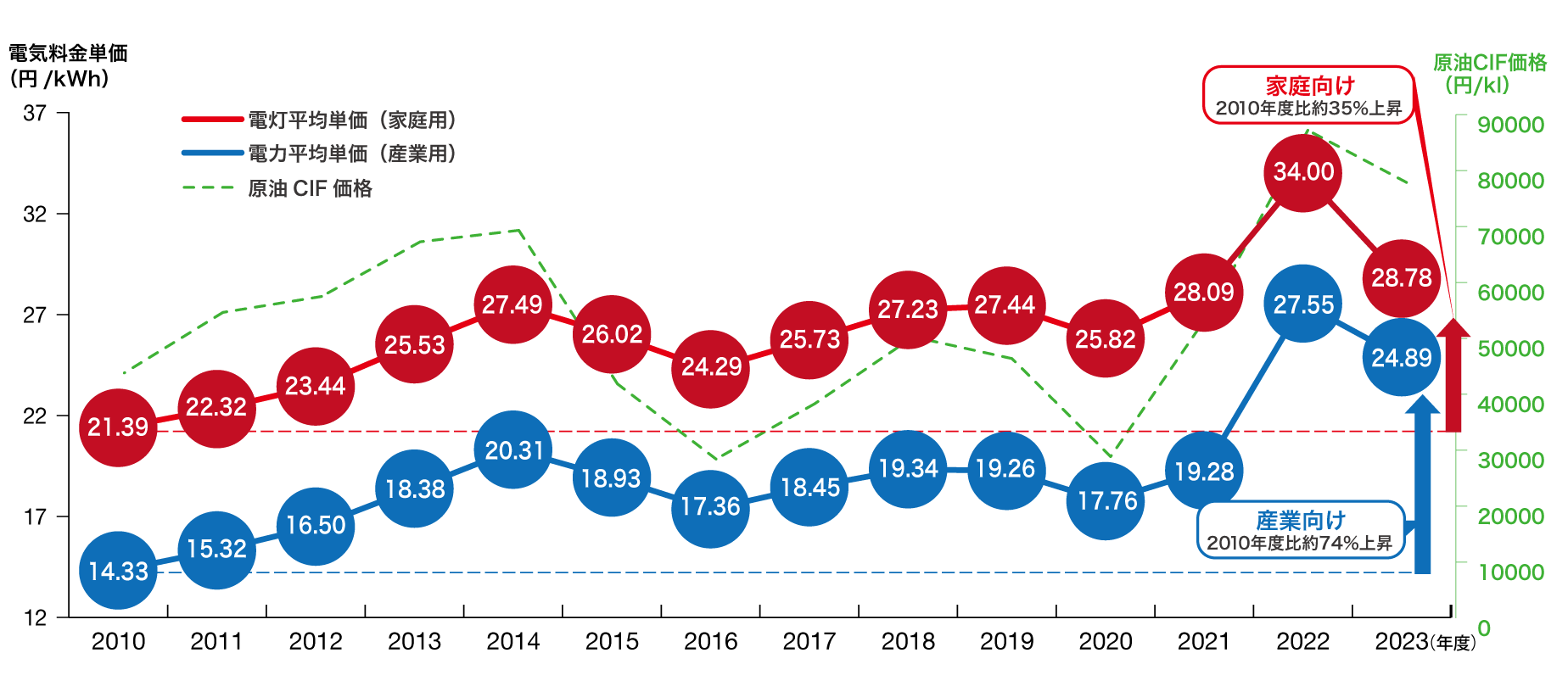

東日本大震災前以降、電気料金は上がっています。燃料輸入価格の高騰に伴い、2022年度は電気料金が上昇しましたが、その後燃料輸入価格が低下したこと等により、2023年度は2022年度よりも低い水準になりました。

電気料金平均単価の推移

出典:発受電月報、各電力会社決算資料、電力取引報等を基に作成

原油CIF価格:輸入額に輸送料、保険料等を加えた貿易取引の価格

要因 1:燃料価格

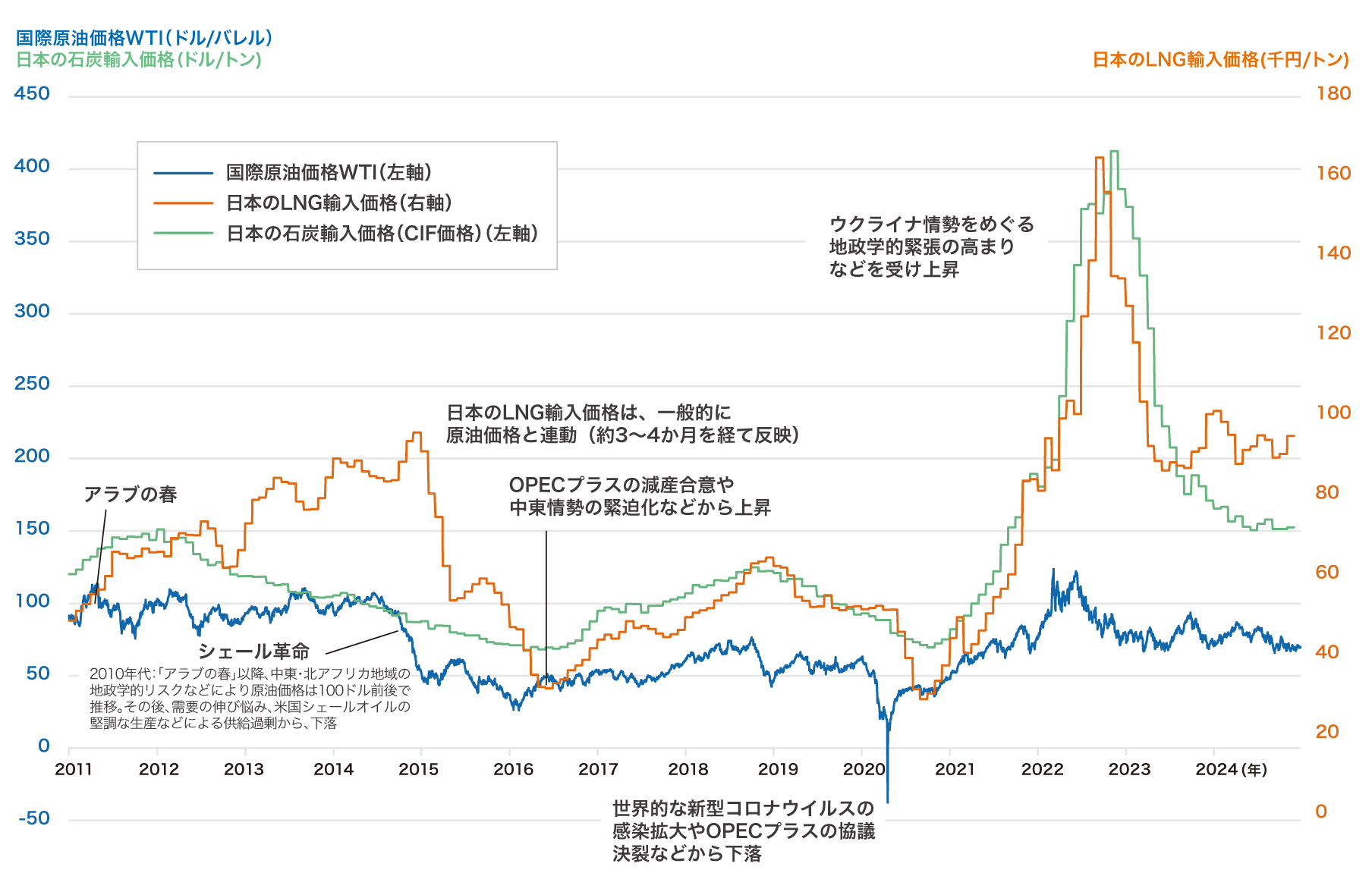

燃料価格が、電気料金やエネルギーコストに影響します。

過去の燃料価格の推移と現在の状況

出典:CME日経、財務省貿易統計を基に作成

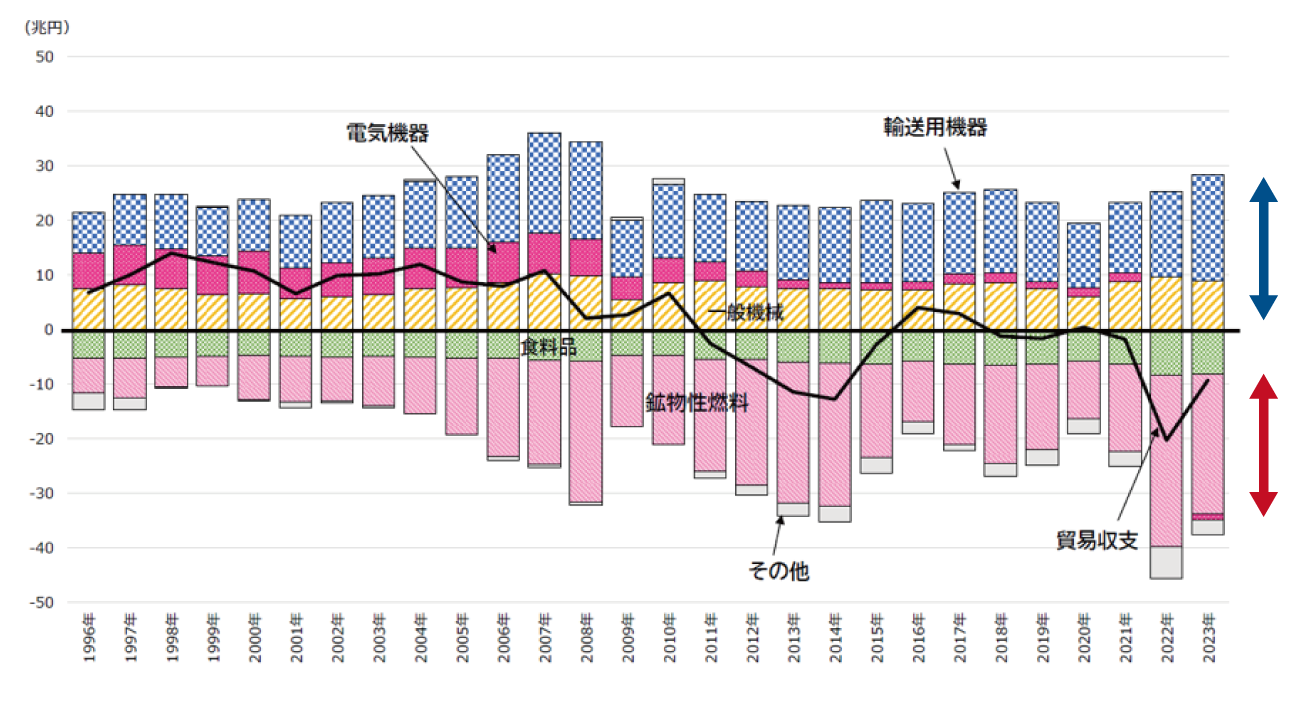

貿易収支の変遷

日本は、自動車や半導体製造装置などの高付加価値品で稼いだ分(2023年:約28兆円)の大半を、原油・ガスなどの化石燃料の輸入(2023年:約26兆円)に充てています。海外に化石燃料の大半を頼る状況は、安定供給に加え、需給ひっ迫による急激な価格上昇に直面する課題を抱えています。

出典:国際収支から見た日本経済の課題と処方箋 第1回会合資料(財務省)に太印付記

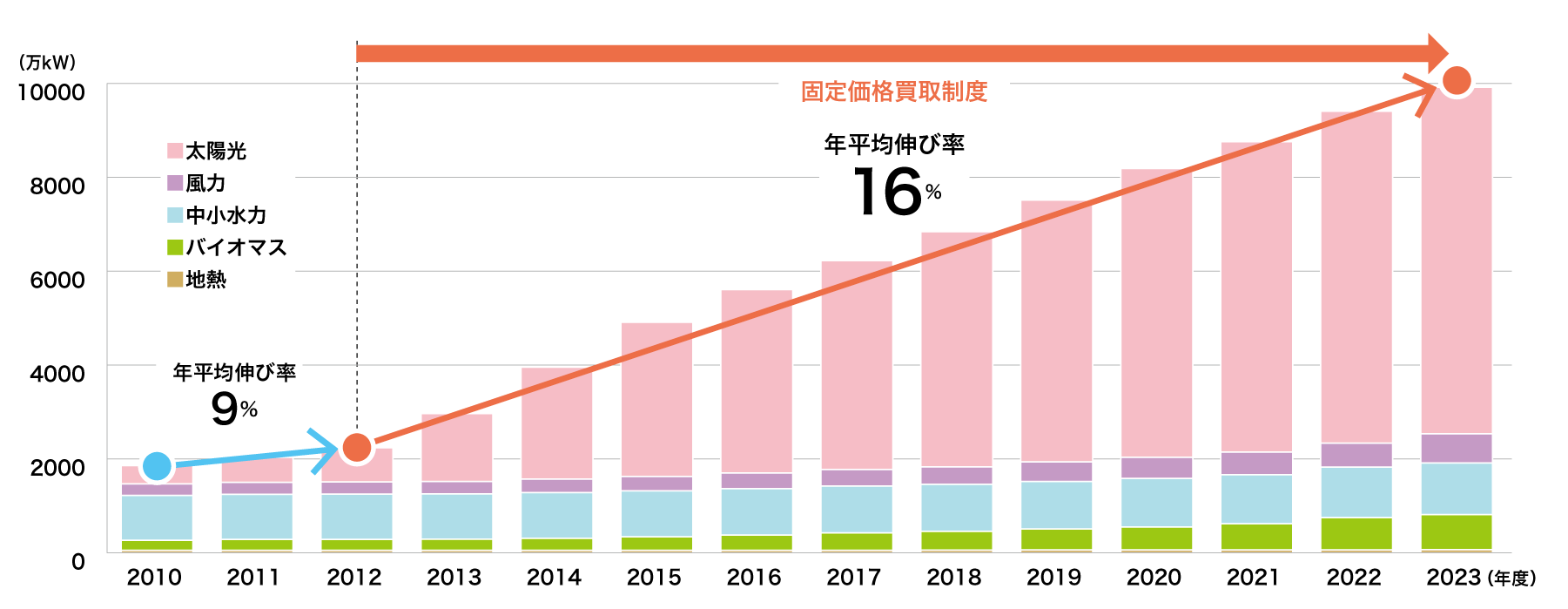

要因2:再エネのコスト

2012年の固定価格買取制度(FIT制度)の導入以降、再エネの設備容量は急速に伸びています。一方、買取費用は4.8兆円に達し、総務省家計調査に基づく一般的な世帯の電力使用量(月400kWh)で賦課金負担は1,396円/月となっています。再エネの最大限の導入と国民負担の抑制の両立を図るべく、コスト効率的な導入拡大を進めています。

再エネの設備容量の推移(大規模水力は除く)

出典:JPEA出荷統計、NEDOの風力発電設備実績統計、包蔵水力調査、地熱発電の現状と動向、RPS制度・固定価格買取制度認定実績などにより資源エネルギー庁作成

固定価格買取制度:再エネで発電した電気を、電力会社が固定価格で一定期間買い取る制度。再エネの買取費用は、電力会社が利用者から賦課金という形で回収している。

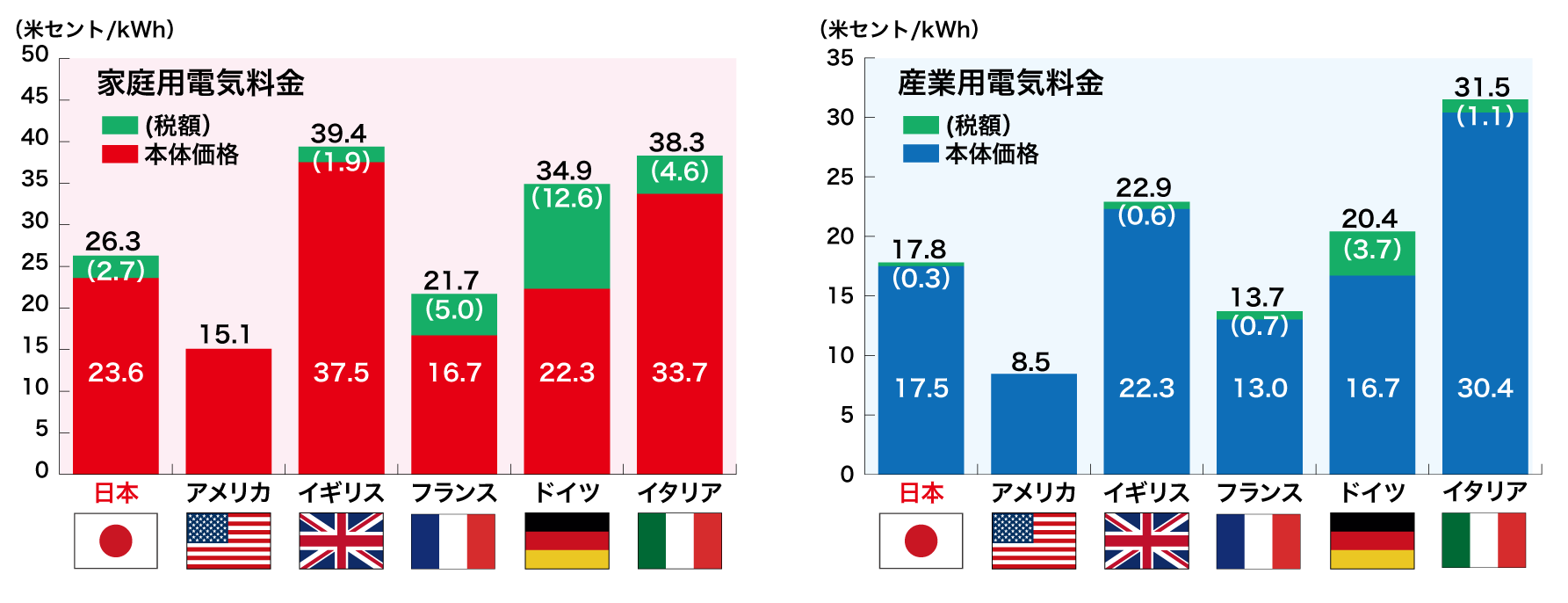

電気料金の国際比較

日本の電気料金は、家庭用、産業用ともに高い水準となっていましたが、各国での課税・再エネ導入促進政策の負担増で格差は縮小してきています。

電気事業の効率的な運営と、電気料金の低下に向けた努力を怠ってはなりませんが、その際には我が国固有の事情、すなわち、燃料・原料の大部分を輸入に依存しておりその安定供給が不可欠なこと等、供給面での課題に配慮する必要があります。

電気料金の国際比較(2022年)

出典:IEA「Energy Prices and Taxes for OECD Countries 2022」を基に作成

(注)米国は本体価格と税額の内訳不明

最終更新日:2025年3月28日