「電源の見える化」で地域への誇りを呼び覚ます

鳥取県鳥取市 | 株式会社とっとり市民電力

雄大な土地を生かした日本最大級のメガソーラーや風力発電、豪雪地方ならではの雪氷熱利用など、まさに鳥取県は「再生可能エネルギーの宝庫」と言えるだろう。土地が生み出す資源を最大限に生かすべく、再生可能エネルギーを積極的に導入している鳥取県。令和元年には、中小企業や自治体などが2050年までに使用電力を100%再生可能エネルギーに転換するという目標を掲げ、それに取り組む「再エネ100宣言 RE Action」のアンバサダーに鳥取県が就任した。こうした取り組みの先陣を切るのは、2015年に設立された「株式会社とっとり市民電力(以下、とっとり市民電力)」だ。現在では「電源の見える化」システムの構築に力を入れている。

「地域のために」に共鳴

とっとり市民電力は鳥取市と地元企業である鳥取ガス株式会社(以下、鳥取ガス)の共同出資(鳥取市10%、鳥取ガス90%)のもと設立された。

「鳥取ガスはこれまでエネルギーやサービスを提供することで地域の方々のニーズに応えてきました。ところが人口減少にともない撤退する企業が増え、このままでは地域が衰退してしまうと危機感を抱くようになったのです」。

そう語るのは、とっとり市民電力の武田誠氏。鳥取市の保木本淳氏も、同じ課題を感じていた。

「鳥取市が取り組むべき次世代成長産業の一つが、まさに豊かな自然と広い土地を生かした環境・エネルギー分野です。そこで、鳥取市では鳥取ガスをはじめとした民間企業や教育機関などと連携し、『スマート・グリッド・タウン実証事業』や『分散型エネルギーインフラプロジェクト』など、地域の活性化に向けた取り組みを数多く展開してきました」。

さらに武田氏は「100年以上に渡り、この地に根差してきた企業として、地域の方々の暮らしを支えることが私たちの使命だと思っています。化石燃料から再生可能エネルギーを利用する社会にシフトいくことを考えると、電力事業に参画することで、さらに皆さんのニーズに応えられるのではないかと考えるようになりました」と語る。しかし、3.11の震災以降、電気料金を維持している中国電力管内に単独で立ち向かうのは極めて厳しい。そこで、地元民間企業と自治体が力を合わせることで、地域の活性化を現実のものにできるのではないかと、鳥取市に声をかけた。

「これまでも地域の特性を活かした環境・エネルギー分野に関わるさまざまな取り組みで連携してきた経緯の中で、『地域の持続可能性を高めていきたい』という鳥取ガスの強い想いに共感していたので、協業を決めました」と、保木本氏。武田氏は「実は、鳥取ガスの創業者である児嶋幸吉は、電気の小売自由化よりも以前から電力事業の立ち上げの構想を描いていたそうです。今回の設立は、まさに100年越しに想いが実ったことになりますね」と、ほほ笑んだ。

再エネを視覚的にとらえる

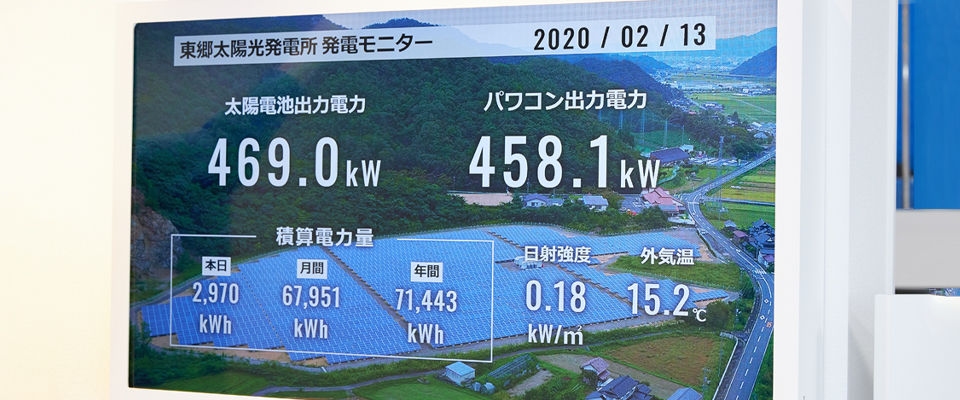

とっとり市民電力の事業は、電気の小売だけではない。「電力の地産地消」の実現に向けて鳥取ガスと共に自社の電源開発にも取り組んでいる。2016年には「東郷太陽光発電所」を、2017年には「秋里下水処理場バイオマス発電所」を設立し、このプロジェクトは今後も継続的に推進する予定だ。

そんなとっとり市民電力が、現在最も力を入れているのが「電源の見える化」システムの構築である。鳥取県の再生可能エネルギーの発電量は年間約1,600万kWhで、県内の電力消費量の約37%に匹敵する。この消費量は一般的に見ても非常に高い。しかし、「現在は、どの電源をどのくらい使っているのかを住民の方が確認する術がありません。こんなに再生可能エネルギーが豊富なのに、それではもったいない」と、武田氏は話す。

「だからこそ、その部分を『見える化』し、お客様が消費されている再生可能エネルギーを視覚的に把握できるシステムを構築中です。2020年度以降、市内にある6校の小学校に試験的に導入してもらうことを第一目標にしています」。

本事業は産学官連携(鳥取大学工学部や民間企業など5団体)によるコンソーシアム「Re:visible」(アールイー・ビジブル)を結成し、取り組んでいる。例えば、小学校の屋上に設置された太陽光パネルが発電する状況を表示するデジタルサイネージを学校の玄関に設置することで、エネルギーについてのリアルな体験を小学生たちに提供し、より強い関心を持ってもらうという仕組みづくりだ。その後は企業にも導入してもらい、将来的には一般家庭でスマホやパソコンから「いつでも」、「誰でも」アクセスして確認できることを目指している。この取り組みによって『太陽光発電を3割利用しているなら、限られた資源だから大切に使わなければ』というように、再エネや地球環境について普段の生活や自らの消費行動と結びつけて考える機会を生み出すことが狙いだ。

さらに、将来的には、卒FIT家庭は自宅で発電した電気がどこで消費されているかを見ることも可能になるという。今後は、子どもたちに興味を持ってもらえるようエネルギーに関する出前授業を教育機関で開催することも検討している。

鳥取の未来に向かって

鳥取は多くの地域と同様に、高齢化と若年層を中心とした県外流出による人口減少を課題としている。「電源の見える化」は、この現状を変えるためのきっかけになるのでないかと保木本氏は言う。

「子どもたちは、鳥取の未来を担う大切な存在です。だからこそ自分たちが住んでいる場所でどんなことが起きているのかを知ってもらいたい。人口がどんどん減ってしまうのは『鳥取=何もなくてつまらない』と思われているから。でも実際は何もないわけではありません。こうして、地球環境を考えた先進的な取り組みに力を入れています。『自分たちの町ではエネルギーを地産地消しているんだ』、『次世代を担う魅力的な事業に挑戦しているんだ』という誇りが生まれれば、もっと鳥取を好きになってもらえるのではないかと思っています」。

地域に魅力を感じる若い世代が、自分のふるさとを誇りに思うことでまちが蘇る。とっとり市民電力が描く理想の実現は、決して遠い未来の話ではない。そのひとつの成功例が、2019年4月に実施したUターン雇用だ。

地域課題である人口減少に対し、県外からのUターンやIターン採用を目指していたとっとり市民電力は、将来的に鳥取県に長く住みたいと考えている人との接点を持とうと考えていた。そこで、鳥取の移住定住に関わる機関や市町村と連携を図りながら、「鳥取で働きたい・暮らしたい」という気持ちをもった人をサポートしている公益財団法人「ふるさと鳥取県定住機構」に募集要項を掲載した。これが功を奏し、「新規プロジェクトを推進していくうえで、自ら考え行動に移せる人」というターゲット像に見事にあてはまり、採用されたのが、現在とっとり市民電力で働く大谷友洋氏だ。今後、電力事業の付加価値を創造していくうえでデジタルシステム技術に精通していた大谷氏は、まさに求めていた人材だった。

「県外に出てから鳥取を改めて見てみると、昔と比べて少し活気がなくなっているのではないだろうかと気になっていました」と話す大谷氏は、高校卒業後に京都の大学に進み、そのまま大阪で就職。そろそろ地元に帰ってみようかと思ったタイミングでとっとり市民電力の採用募集を知ったという。

「それまでシステム関係の仕事をしていて地方の都市ガス会社と関わることもあり、この業界にはかねてより興味がありました。でも、何よりこの会社なら、自分が生まれ育った鳥取のために貢献できるチャンスがあるかもしれないと思ったことが最大の理由ですね。鳥取市として、とっとり市民電力として、これから新しいことに挑戦できそうな土壌があるというのも、とても魅力的にうつりました」。

今後も、とっとり市民電力はUターン雇用に積極的に取り組んでいく予定だ。最近では、地元の大学に通う学生に「卒業後に鳥取で働く」ということを選択肢のひとつとして考えてもらえるよう、アプローチの方法を検討中だという。

とっとり市民電力は『地域を灯す。経済を灯す。』をスローガンに掲げている。「地域を盛り上げたい」「蘇らせたい」という熱い思いは、人を動かす。新電力を切り口にした鳥取の取り組みが今、まちを変えようとしている。

卒FITに関する取り組み

鳥取県主催の卒FITセミナーに登壇。ほかにも、鳥取市の協力のもと、太陽光パネルの設置時に補助金を活用した家庭に向けてチラシを郵送することで対象者に「販売する電力会社が切り替えられること」を知らせた。

株式会社とっとり市民電力

武田 誠 (たけた まこと)

株式会社とっとり市民電力

大谷 友洋 (おおたに ともひろ)

鳥取市経済観光部経済・雇用戦略課

保木本 淳 (ほきもと あつし)