- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なっとく!再生可能エネルギー>

- 取材レポート>

- 20250129 令和6年度「新エネ大賞」表彰式

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー取材レポート 2024年度

令和6年度「新エネ大賞」表彰式

日時:令和7年1月29日(水)

会場:東京ビッグサイト会議棟

一般財団法人新エネルギー財団が主催する令和6年度「新エネ大賞」受賞者の表彰式が行われました。

「新エネ大賞」は、新エネルギー等に係る機器の開発、設備等の導入、普及啓発、分散型エネルギーの活用及び地域に根ざした導入の取り組みを広く公募し、厳正な審査の上、表彰をすることを通じて、新エネルギー等の導入の促進を図ることを目的としているものです。

「新エネ大賞」は平成8年度に第一回が開催され、これまでに317件の優れた案件が表彰され、先導的な事例として新エネルギー等の普及促進に大きな役割を果たしてきました。

本年度は55件の応募があり、厳正な審査の結果、経済産業大臣賞1件、資源エネルギー庁長官賞2件、新エネルギー財団会長賞12件、審査委員長特別賞2件の、17件の受賞者が表彰されました。

全ての受賞事例は、こちらで見ることができます。

一般財団法人新エネルギー財団会長 寺坂信昭氏

「新エネ大賞案件の導入が広く進み、新エネルギー、再生可能エネルギーの普及拡大に繋がることを願います」

経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長 伊藤禎則

「再生可能エネルギーは第7次エネルギー基本計画の中でも最重要な政策課題の一つ。

受賞したみなさんの取り組みはこうした課題に寄与すると高く評価されたもの」

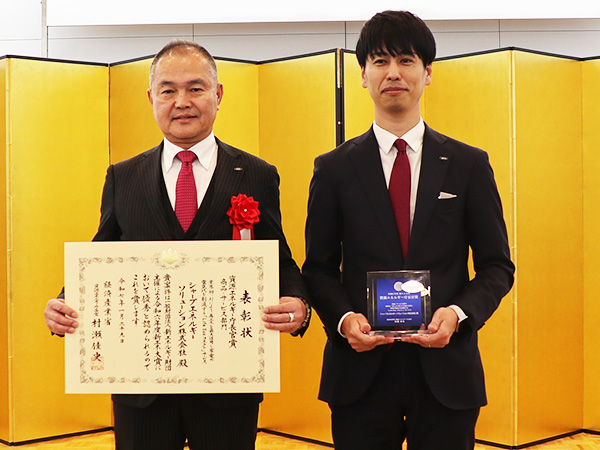

経済産業大臣賞:【導入活動部門】

都市インフラ活用型地中熱利用システムによる地中熱の利用拡大

三菱マテリアルテクノ株式会社様

地中熱利用のパイオニアとして、建物の土木・建築工事とあわせて施工する独自工法を開発し、施工性の向上と最大5割の設置施工費の削減を実現。この取り組みは寒冷地に限らず、都市部も含めて地中熱利用の拡大が既知できるものとして大変高く評価された。

資源エネルギー庁長官賞:【商品・サービス部門】

業界初、AIにより再エネを最大活用し家電の電気代を削減する「Life Eeeコネクト」サービス

シャープエネルギーソリューション株式会社様

天候に応じた発電量や生活パターンに連動した消費発電量をAIが学習し、余剰電力に応じた制御を行うことで買電量(電気代)を削減する業界初のサービスを実現された。電気代の削減効果が見込め、利用者の拡大が期待できるものであると高く評価された。

資源エネルギー庁長官賞:【導入活動部門】

世界初、3Dプリンターによる樹脂製水車翼の実用化による小水力発電の推進

株式会社リコー様

世界で初めて3Dプリンターによる樹脂製の水車翼の開発・実用化を実現。自治体と連携した啓蒙活動を実施されている。小水力発電の事業性を向上させ、地域における導入拡大を推進していることで高く評価された。

総評

新エネ大賞審査委員会委員長 筑波大学 名誉教授 内山洋司氏

新エネ大賞は今年度で28回目。応募対象部門は4部門で、「商品・サービス部門」24件、「導入活動部門」15件、「分散型新エネルギー先進モデル部門」9件、「地域共生部門」7件の、合計55件の応募がありました。

昨年度より少ない応募になったのは、今年度から省エネと再エネの厳格化を行ったことが要因かと考えられますが、過去28回の平均値と比べると大きな件数になっている。これは新エネルギー関心が年々高まっている傾向と見られます。

審査も今まで以上に厳格化、先進性、実績、将来性及び地域との共生などについて、それぞれの項目で厳しく審査して、ヒヤリングや現地調査の結果、ご紹介の全17件の受賞が決まりました。受賞されたのは、応募数のおよそ30%になります。来年度はより多くの受賞を期待しています。

応募傾向としては、太陽光エネルギー分野が全体の50%程度を占め、バイオマス分野15%、水力分野9%を合わせると全体の70%となり、この傾向はここ数年変わりない。部門別の傾向では、商品・サービス部門は応募件数の40%を超えている。今後はより幅広い分野、部門への応募を期待します。

また、第7次エネルギー基本計画案を受け、多くの企業や団体による新エネルギーへの取り組みが増えており、来年度以降はより多くの優れた応募があることを確信しています。

経済産業大臣賞(導入活動部門)

「都市インフラ活用型地中熱利用システムによる地中熱の利用拡大」

三菱マテリアルテクノ株式会社

三菱マテリアルテクノ株式会社の石上さんにお話をうかがいました。

Q.地中熱のポテンシャルは大きそうですね

「地中熱のポテンシャルは2030年に予想される一次エネルギー供給量の約3割に相当します。この大きなポテンシャルは、日本中どこでも利用できるという“普遍性”に起因するものです。他の再生可能エネルギーにはない地中熱の強みは、この“普遍性”のみならず、恒温性のある地中を熱源とする“安定性”、地中熱交換器の部分の“長期耐久性”にございます。これらの強みは、地中熱の再生可能エネルギーとしての価値そのものでございます。地中熱は省エネとして評価されがちですが、今回の受賞をきっかけに地中熱が再エネとして評価されるようになれば幸いでございます」

Q.地中熱のパイオニアとして多様な熱交換方式を開発されていまが、今後の展望としては?

「当社の地中熱事業は“地中熱技術力No.1を目指して”をキャッチフレーズに、国プロ等による継続的な技術開発と特許技術の保有により、多様な熱交換方式を開発し、実用化してきました。これからは“The Best Partner in Japan”を新たなキャッチフレーズとし、地中熱に興味を持つあらゆる顧客のベストパートナーであり続けたいと思っております。

なお、技術開発は継続しており、国立大学法人秋田大学・株式会社バイオテックスと共同で、2024年10月からNEDO再生可能エネルギー熱の面的利用システム構築に向けた技術開発「潮汐変化を活用した非開削工法による水平型地中熱交換器の飛躍的性能向上」を実施中です。具体的には、非開削工法による新たな地中熱交換器の設置方法や、地域の特性を活かした飛躍的な地中熱交換量の増加を目指すことで、地中熱利用システムの導入コスト低減と性能向上に取り組むものです」

Q.今回の受賞は開発のモチベーションを高めそうですか?

「そうですね。弊社としては地中熱事業25周年という節目の年に受賞でき、更に新たな技術開発に取り組み始めたタイミングでもございました。これからも国プロ等による技術開発を継続しながら、実用化まで到達することにこだわり続け、日本のシンボルとなるような導入実績を通じて、地中熱の認知度向上に貢献したいと思います」

資源エネルギー庁長官省(商品・サービス部門)

「業界初、AIにより再エネを最大活用し 家電の電気代を削減する『Life Eeeコネクト』サービス」

シャープエネルギーソリューション株式会社

シャープエネルギーソリューション株式会社の五角さんにお話をうかがいました。

Q.AIが家の電化製品を快適で経済的に制御してくれるのはありがたい話です

「そうですね。でも、実は家の中の家電を全部AIで制御するとなると、家一軒だけでものすごいデータ量になってしまうのです。そこで、必要なデータを見極めどう効率よくコントロールしていけるか、そういったところの解決を、これから我々は技術開発していかないといけないと思っています」

Q.「Life Eeeコネクト」は、他社家電製品でも適用可能な仕組みなんですね

「はい、そうです。最近は、他社の新製品開発の段階から一緒に参加させてもらうこともあります。我々のLife Eeeコネクトにあった商品開発を、他社でも考えてくださっているわけです」

Q.「Life Eeeコネクト」が家電業界全体を繋げるんですね。今後の課題はどんなことでしょう

いかに一般家庭内で、人が快適で、かつ経済的な暮らしを、どう実現していくかということですね。人それぞれの快適さなど、我々だけじゃわからないところがあります。例えば、エアコンで温度を変化させることって、もしかしたら不快かもしれない。でもそこは、長年家電を研究してきているチームがたくさんデータを持っています。冷蔵庫、洗濯機もそうですし、いろんな機器を、専門でやるチームがたくさんデータを蓄積しています。そこを活用しながら、AIでどううまくコントロールしていくかということです」

Q.家電製品のデータの蓄積があることは御社の強みですね

「はい、その通りです」

資源エネルギー庁長官省【導入活動部門】

「世界初、3Dプリンターによる 樹脂製水車翼の実用化による小水力発電の推進」

株式会社リコー

株式会社リコーの斎藤さんにお話をうかがいました。

Q.3Dプリンターと小水力発電のマッチングはどう生まれたのですか?

「社内ベンチャーでやっているところが特徴でして、最初は新興国での展開を考えていました。実際に現地に行ってみたら、電気がないことと、水をキレイにするという2つの課題がわかりました。じゃ、水に耐えうる材料で水車を作ろうと。社内でもともと水力発電をやっていたので、そこと組み合わせてやることになりました。やっているうちに、もっとこういうことできるよね、ああいうことできるよねとなって、水力発電を長年やっている他社さんと話をしました。そうしたら、いくつかの課題がわかってきて、それなら一緒にやれば解決できますよねと。現在は数社さんと連携させていただいています」

Q.小水力発電の導入が国内で進まないのは費用対効果が要因なのでしょうか?

「必ずしもそうとは言えないと思います。やりたい人達+条件と管理している所が一致する必要があります。小さい村で1機だけ展開しているとかです。補助金などで1回目はやるけど、次の装置は環境に最適でない水車となってコストが高くなり、次には繋がらないことが多いです。新興国でトライアルするのも大事だけど、国内で普及してないとやはり1回のデモで終わってしまうのもみています。両方とも成立させるような条件を叶えていないのが今の課題です。今、我々が考えているような水車は色々なタイプでコストが最適化できているもの。小水力に適した地域で、小水力発電の良さを理解して場所を提供している事。こういうのが生まれれば、自国で生み出すエネルギー装置が新興国でも普及するし国内でもバランス良く普及できるようになります。今その普及の種ができてきているような気がします」

Q.今回の樹脂製水車翼の実用化で3Dプリンターの可能性も広がりを見せましたか?

「3Dプリンターの可能性も広がりました。そこをやることでさらにココを伸ばせばいいんじゃないかということも見えてきました。水力発電プラスαも、この樹脂でできるのではないかなと期待が持てました。今までは、研究開発を一回やって万歳だったと思いますけど、昔からやっている会社さんオープンイノベーションを活用して超えられなかった壁を見つけられたってことがよかったなと思っています」

Q.今回の受賞は次の励みになりそうですか?

「そうですね、社内ベンチャーも実績を積み上げられるということが社内でもわかってきたかなというのがありますね。3Dプリンターも1980年に日本人の児玉さんが発明されたものなのです。ですが、事業はアメリカやイスラエルが現在トップシェアをとっている。日本は技術を伸ばすのは上手でも新しい発見でビジネスを回していくのが苦手みたいです。でも、今回資源エネルギー庁長官賞を受賞したおかげで、エネルギーという慎重な領域でも新しい挑戦ができることを、世の中にわかっていただけたのかなと思います。受賞させていただいて本当に嬉しいですし、審査の過程で自分たちが気づいていない世の中での差別化ポイントに気づかせていただけたので、現在研究開発されている方々にはぜひチャレンジして欲しいと思います」

『ENEX2025』特設展示アワードコーナー

東京ビッグサイト内の特設展示アワードコーナーに、今回の受賞者の紹介パネルが展示されました。

特設展示アワードコーナーでは、数多くの来場者が見られました。

昨年12月、国のエネルギー政策の方向性を示す「第7次エネルギー基本計画」の原案が公表されました。2040年度には再生可能エネルギーを4~5割程度に、主力電源として最大限導入するとされています。新しい指針とともに、ますます再エネ、新エネへの期待と課題に関心が集まるなか、新エネ大賞のさらなる認知と盛り上がりにも期待が高まります。