- ホーム>

- 政策について>

- 省エネルギー・新エネルギー>

- 新エネルギー>

- なっとく!再生可能エネルギー>

- 取材レポート>

- 20230201 令和4年度「新エネ大賞」表彰式

再生可能エネルギー

再生可能エネルギー取材レポート 2023年度

令和5年度「新エネ大賞」表彰式

日時:令和6年1月31日(水)

会場:TOC有明コンベンションホールWEST1~3ホール

令和5年度の「新エネ大賞」受賞者の表彰式が行われました。

新エネルギー等に係る機器の開発、設備等の導入、普及啓発、分散型エネルギーの活用及び地域に根ざした導入の取り組みを広く公募する「新エネ大賞」。表彰を通じて新エネルギー等の導入の促進を図ることを目的としています。 平成8年度に創設され、第27回目の開催となった今年度は83件の応募がありました。

厳正な審査の結果、経済産業大臣賞1件、資源エネルギー庁長官省1件、新エネルギー財団会長賞20件、そして審査委員長特別賞3件の受賞者が表彰されました。

全ての受賞事例は、こちらで見ることができます。

一般財団法人新エネルギー財団会長 寺坂信昭氏

「エネルギーは私たちの生活に必須のもの。今回も多数の優秀な事例が示され、さらに新たな可能性を開いていただきました」

経済産業省資源エネルギー庁 省エネルギー・新エネルギー部長 井上博雄氏

「受賞した全てが、世界が直面するカーボンニュートラルやエネルギーの安定供給など、社会の基盤をなす大きな取り組みです」

新エネ大賞審査委員会委員長 筑波大学 名誉教授 内山洋司氏

「今年度の応募件数は、商品・サービス部門は30件、導入活動部門が17件、分散型エネルギー先進モデル部門が19件、地域矯正部門が17件、合計83件の応募をいただきました。

この応募数は新エネ大賞開設以来最高の応募数です。これら応募案件について審査委員会では、先進性、実績、将来性及び地域との共生などについて書類審査を行い、予備検討会を通して43件のヒアリング候補を選出しました。さらにヒアリングと現地調査の結果を踏まえまして最終審査を行い、25件の受賞を決定しました。

応募案件の傾向は、太陽光分野が約45%。続いて多いのがバイオマスで約21%となっています。あわせますと全体の70%近くをしめます。全体としては幅広い分野からの応募傾向がありました。 部門としては、商品・サービス分野の応募がここ数年多く、今年度は約36%をしめました。

また、今年度あらたに大学案件と海外案件を奨励する観点から募集。我が国が優れた技術を持ってカーボンニュートラルに向けた活動を世界的に繰り広げていくことを期待し、そして大学からどんどんベンチャー企業が発展することを願って設定しました。今回は6件の応募があり、そのうち3件が審査委員長特別賞を受賞しました。今後はさらに多くの案件が応募されることを願います」

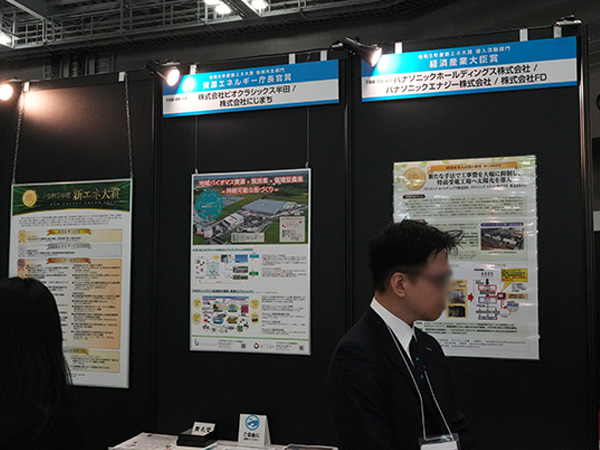

経済産業大臣賞(導入活動部門)

「新たな手法で工事費を大幅に抑制し、特高受電工場へ太陽光を導入」

パナソニック ホールディングス 株式会社、

パナソニック エナジー株式会社、

株式会社FD

パナソニック ホールディングス 株式会社の山崎さん、パナソニック エナジー株式会社の佐藤さん、株式会社FDの富本さんにお話をうかがいました。

Q.受賞を聞いたときはどんな感じでしたか?

「正直のところ、びっくりしました(笑)。まさか大臣賞をいただけるとは思ってなかったので驚きました。裏話をすると、実は大変な苦労をしまして、太陽光発電を設置しようとしていたのに、このままつけられないのではという瀬戸際のところまで追い込まれて、もうダメじゃないかと心が折れそうになった時もありました。ラーメン屋で反省会しながら、どうしようどうしようと。。。(笑)。その後、電気設備の技術基準を読み直して、みんなで相談をして、関西電力送配電様と掛け合って、これならいけるよとの見解をいただき、なんとか道がひらけたので、太陽光が設置できました。本当に感謝しかないですね。」(山崎さん)

Q.心を折った一番の難関はどんなことだったんですか?

「理論的には大丈夫でも、本当に大丈夫かという不安があるんですね。それで無理言って実証したんですね。特高の一番上の電源を落とすという、言ったら電気のコンセントをいきなり抜くようなこと。それを大きな規模で3回もやったという話です。工場の方に迷惑をかけながらやったというのがあって、それ以上はできませんでした。」(山崎さん) 「専門的に言いますと、リアルなシチュエーションを作ってから停電させないとテストにならない。実験用だけの、影響しないような設備を選んで動かして、その状況を作った上で、と言うのが難しいとこでした」(佐藤さん)

Q.実証実験を通して、これはイケると?

「初めは、機器の接続方法や測定方法が悪いとか、色々ありました。太陽光発電を制御する制御装置があるんですが、それが離れたところにあると停止指令が届くのに時間がかかるので、近くに改造してちゃんと短時間で指令が飛ぶようにしました。測定の方法も、パソコン上で見てたんですが、タイムラグがあるので、きちんと電流計で測るというやり方に変えました。そういう工夫をすることによって、正しい実験ができ、3秒以内での電流遮断を証明できたと思います。」(山崎さん)

Q.工事費を2億円削減という!

「当時、本当に工事をやれば2億円かかるという見積が出まして。それなら太陽光入れない方がいいよと、諦めるしかないのではないかとなってたんです。で、それを回避して、10万円でできたということなので、本当に助かりました。」(山崎さん)

Q.FDさんはパナソニックさんからプロジェクトに声をかけられたということでしょうか?

「そうですね、PPAで太陽光を導入したいと声をかけていただいて、私たちの提案を採用していただきました。お互いに、太陽光の準備を進めている時に、パナソニックさん側で、特高メーカーにOVGR(地絡過電圧継電器)の設置工事の見積もりを取ったところ、約2億円かかることと、工期が約1年かかってしまうことが発覚し、もう太陽光を諦めるしかないとなり、パナソニックさんと一緒に対策を考えまして、関西電力送配電様に連系についての相談に行きました。

(心が折れて皆さんでラーメン屋に行った日もあったとか?)はい、行きましたね、あのラーメン屋(笑)。あそこで祝勝会したいですね」(富本さん)

Q.FDさんはその関係のスペシャリストでいらっしゃるんですね。

「はい、太陽光の導入と技術開発には自信を持っています。誰もやったことのないことにどんどんチャレンジしています」(富本さん)

Q.じゃ、お声かけいただいた時は、よしやってやるぞという意気込みで?

「そうですね。省略できる可能性があるということは情報として知っていました。電気設備基準に書いてあることはわかっていて、関西電力送配電様にこう書いてあるけれど、どのようにすればOVGRを省略できるのか、3社で相談しながら進めていきました。実証実験は2023年3月26日だったと思うんですが、実験するまでは不安でしたが、実験してみて、これでOVGRを省略できるなと確信しました。そこからは、もうとんとんと進みました。こういう実験結果がでたので、問題ないですよねと、関西電力送配電様にも承認頂きました。」(富本さん)

Q.今回の受賞は今後の展開に活きそうですか?

「パナソニックの他の工場でも同じように困ってる工場があって、もう相談が来ています。そこもこの方式でやれば、安価に太陽光発電設置ができるんじゃないかと思うんです。ただ、関西電力送配電様は今回のケースでOKを出していただけましたが、今度は別の送配電事業者様になるので、そちらはどうかわかりません。でも一つの事例としてこんなものもあるよと相談できるかと思います。まだまだ困っている工場はあると思うので、こういう知見が積み重なっていくといいなと思っています」(山崎さん)

資源エネルギー庁長官省(地域共生部門)

「地域バイオマス資源を活用した脱炭素型地域内循環の創出」

株式会社にじまち、

株式会社ビオクラシックス半田

株式会社ビオクラシックス半田の猪飼さんにお話をうかがいました。

Q.受賞の知らせを受けた時はどんな思いでいらっしゃいました?

「何かの賞を頂けたらいいなと思っていましたが、この様な高い評価を頂けるとは思いませんでした(笑)」

Q.官民連携の案件ならではの大変さもあったのではないですか?

「そうですね、時間はものすごくかかりました。最初の構想が2012年。ちょうどFIT法ができた年だったので。そこから足掛け12年目に突入しました。ビオぐるファクトリーが2021年の10月に営業を開始して、バイオファームが昨年の4月にできたばかり。我々としてはまだスタート地点に立ったぐらいの気分なので、まさかこんな賞をいただけるとは思ってませんでした。でもこの受賞が、皆さんにもっと知ってもらえるきっかけになればと思います」

Q.地域の方には、浸透している感じですか?

「一部の方は知っている、という感じですね。皆さん最初は、あの施設とビニールハウスはなんだろうと疑問の様子で、話を聞けば実は半田市の施策でやってるんだ、と。昨年の10月に半田市商工会議所主催で「はんだオープンファクトリー」という、半田市内の事業所を一般公開するイベントが開催され児童を含む多数の方に参加いただきました。その際に様々な方に「こんな取り組みをやってるんだ、これは町の誇りだね」と言っていただきました」

Q.半田ブランドの野菜というが重要なカギになりそうですね

「そうですね、HANDAミラトマトという自社ブランドで沖縄から北海道まで全国に出荷しており、パッケージに愛知県半田市産と入れることで半田市をPRするという役割も担っています」

Q.まだスタート地点とのことでしたが、今後の課題となるのはどんなことですか?

「もっと稼働を上げると同時に、液肥利用もまだ実証試験レベルなので、いかに取組みを発展させていくかがこれからの課題です。実際に先行されている地域の取組みを参考にさせていただきながら、地域の様々な方を巻き込んで地域循環と雇用を生んでいく仕組みを作っていくのがここからです」

Q.半田市は人口約12万で、牛が1万頭!

「半田市の畜産業は農業分野での主力産業ですが、狭い面積の中で人と牛が隣り合わせですので、畜産臭気が行政課題となっています。我々が原料として引き取っている牛糞はほんの一部であり臭気低減の良い結果を得られましたが、まだ大量に残っています。まずは臭気対策のモデルを作ることもこのプロジェクトの重要な役割であり、今後の臭気対策を半田市と話しましたが、まだ結論は出ず。長い道のりはまだ続きます」

『ENEX2024』特設展示アワードコーナー

東京ビックサイト東7ホール内の特設展示アワードコーナーでは、令和5年度新エネ大賞の受賞者の紹介パネルが展示されました。ほかにも、2023年度(令和5年度)省エネ大賞、コージェネ大賞2023の、各賞受賞者が紹介されました

特設展示アワードコーナーでは、熱心にパネルを読んだり、関係者に質問をする来場者が多く見られました。

新年早々に起きた能登半島地震。被災により、あらためてエネルギーが私たちの生活に欠かせないものであることを痛感させられています。新エネルギー、再生可能エネルギーに関連するさまざまな取り組みや開発が、ゼロカーボンの実現とともに、災害の多いこの国を支える一助になるものであるようにと期待せずにはいられません。