料金の仕組みと料金メニュー例のご紹介

料金の仕組みと

料金メニュー例のご紹介

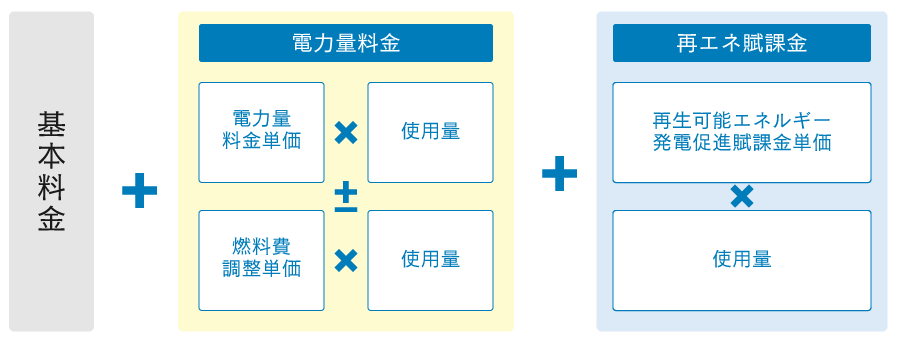

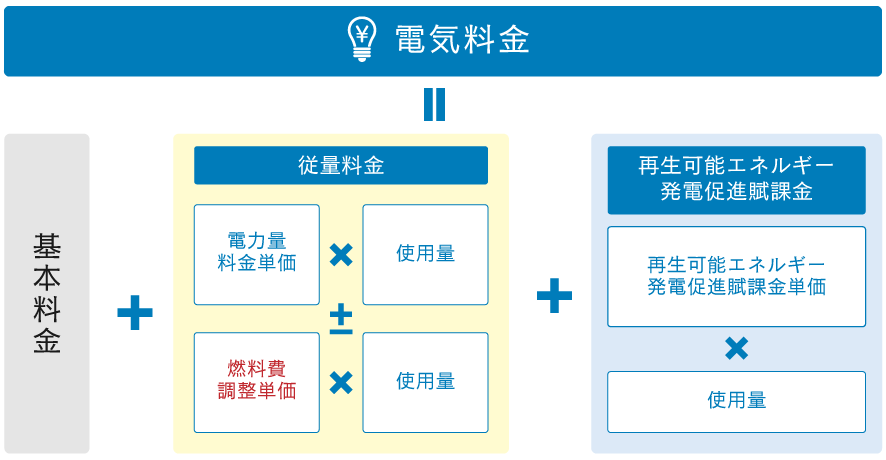

電気料金の仕組み

月々の電気料金は下の図のように、契約容量で決まる基本料金+使用電力量に応じた電力量料金+再エネ賦課金という構成が一般的な例です。

多様な料金メニュー

小売電気事業者が提供する料金メニューは非常に多岐にわたるものとなっています。

※以上はあくまでも料金メニューの一例です。その他「EV 向け割引」や「節電割引」など、一定の条件で電気料金を割り引きする メニューも存在。

燃料費調整制度

電気料金メニューの多くは、火力発電の燃料価格の変動に合わせて電気料金(電力量料金)を自動で調整する燃料費調整の仕組みが取り入れられています。これにより、毎月、燃料価格が上がると電気料金が上がり、燃料価格が下がると電気料金が下がる仕組みとなっています。

燃料費調整制度とは

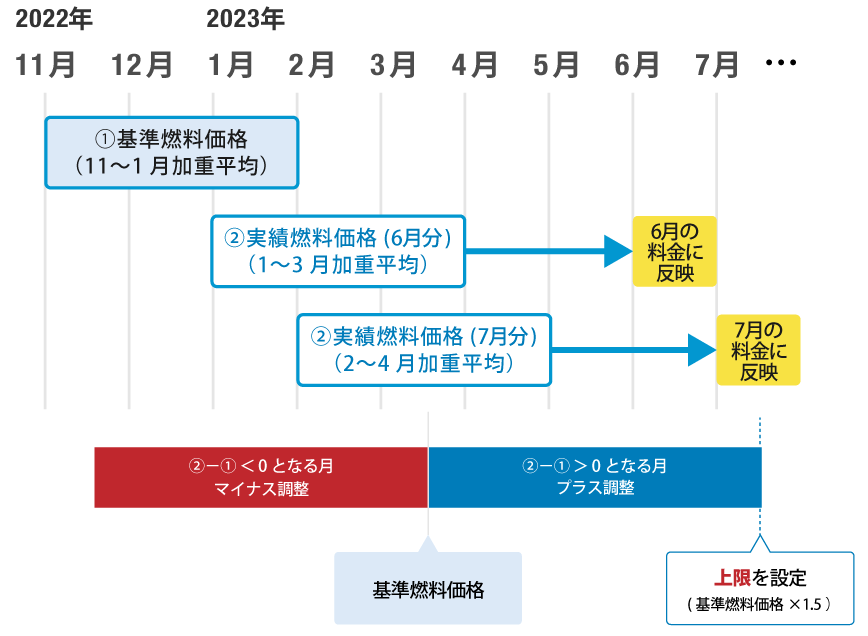

この燃料費調整について、大手電力が提供する規制料金においては、燃料費調整制度として設定が義務づけられています。燃料費調整制度は、原油・LNG・石炭の燃料価格(為替を反映した円建ての日本着ベースの価格)の変動を、毎月の電気料金に自動で反映する仕組みであり、燃料価格の上昇分については反映できる分に上限が設定されています。

具体的には、①料金改定申請の直近3か月の貿易統計価格に基づいて算定した「基準燃料価格」と、②各月の3~5か月前の貿易統計価格に基づいて算定した「実績燃料価格」の 差を、燃料費調整単価に換算し、月々の電気料金に反映しています(反映可能な範囲に上限(基準燃料価格の1.5倍)を設定)。

燃料費調整の考え方(※2023年6月料金改定の場合)

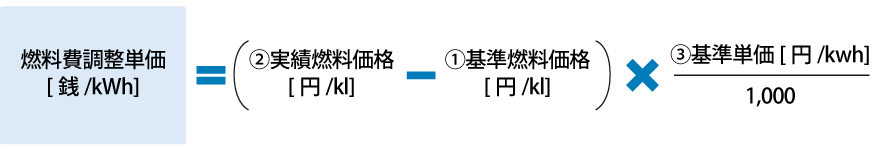

燃料費調整単価の算定方法

①基準燃料価格

料金改定申請時の直近3 ヶ月の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値。

当該事業者の火力発電における燃料構成比※を加味して算出。(※)実際にはLNG、石炭を原油の発熱量に換算し、「熱量」構成比を用いる

基準燃料価格(円/ kl)=原油価格(X 円/kl)×α+LNG 価格(Y 円/t)×β+石炭価格(Z 円/t)× γ 【α、β、γ= 換算係数(熱量構成比× 原油換算係数)】

②実績燃料価格

毎月の原油・LNG・石炭の貿易統計価格の加重平均値(上記α、β、γで加重)のうち、3~5ヶ月前 の3ヶ月平均

③基準単価

平均燃料価格が1,000 円/kl変動した場合の1kWh あたりの変動額。

当該事業者の火力発電における燃料消費量(原油換算値)を販売電力量で除して算出。