和歌山大学でのエネルギー情勢に関するワークショップ

2025.5.22 / 2025.6.5和歌山大学

実施概要

和歌山大学の学生を対象に、資源エネルギー庁と近畿経済産業局から「エネルギー政策の今後と方向性について」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。その後はグループごとに、複数の評価基準から意思決定する解法の一つである「階層分析法(AHP)」によってそれぞれの発電方法を評価するとともに、2050年の電源構成案を検討した。

講義

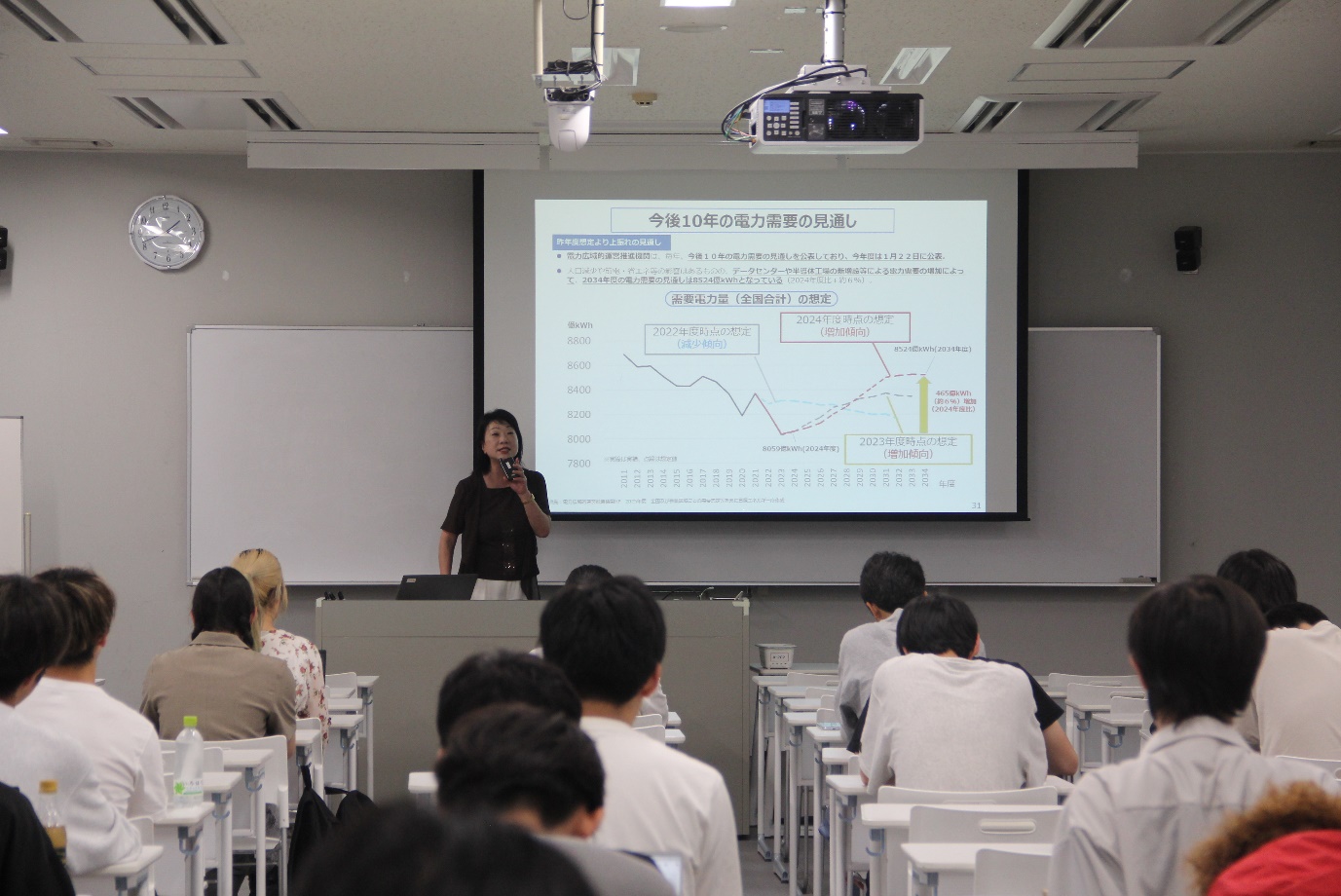

「エネルギー政策の今後と方向性について」

資源エネルギー庁 須山 照子

日本は資源に乏しく、多くを海外からの輸入に依存している。エネルギーの安定確保は、国の安全保障に不可欠であり、2002年6月に長期的・総合的かつ計画的な視点に立って、エネルギー政策を遂行していくことを目的とした「エネルギー政策基本法」が制定された。その後、2003年以降、主に3年ごとに「エネルギー基本計画」が策定され、本年2月18日に第7次エネルギー基本計画がとりまとめられた。

前回の第6次エネルギー基本計画の策定以降、ロシアのウクライナ侵略が始まり、我が国のエネルギー情勢は一変。あわせて、デジタル化による電力需要の増加が見込まれるなか、あらためてエネルギー安全保障が重要となり、エネルギー政策の再構築が求められている。

第7次エネルギー基本計画では、全体的な方針としてS+3Eを追求しつつ2050年のカーボンニュートラルの実現、それに向けた2040年度のエネルギー需給構造などが示された。

省エネや非化石転換を進めることで、最終エネルギー消費量は1~2割減る。一方で、デジタル化などの進展に伴い発電電力量は1~2割の増加が見込まれ、脱炭素電源の確保が重要となる。再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、脱炭素電源の最大限活用を追求していくことになる。

近畿経済産業局 片瀬眞悟氏

関西地域は、日本の中心に位置し、全国比で人口や経済規模は2割弱となっている。多様な産業が集積しており、「つくれないものはない」といわれるほどものづくり産業が集積している。

エネルギー状況からみてみると2023年度の電力需要量や発電量は関東の次に多く、脱炭素電源構成は、原子力3割、再エネが1割と全電源構成の約4割をしめており、全国の3割程度と比較しても脱炭素化が進んでいる。

今後、関西においてもカーボンニュートラル実現に向けたプロジェクトが展開されている。企業、大学や研究機関も多数集積されており、次世代に向けた水素・アンモニア・蓄電池・SAF・原子力発電(革新炉)・省エネ設備関連などの技術開発も精力的に進められている。

現在、「いのち輝く未来社会のデザイン」をテーマに大阪・関西万博が開催されている。2050年に向けた脱炭素社会の先進的な技術体験ができる企画もあり、未来社会の実験場に来場して見て、触れて、聞いて、感じて欲しい。

参加者の声

- ロシアによるウクライナ侵略がエネルギーに対して影響を及ぼしていたことは知っていたが、具体的にどのような影響があったのか知らなかったので、とても印象に残った。

- 原子力発電がカーボンニュートラルには適しているが、原子力発電所は危険性が高いというイメージが強かったが、安全に原子力発電していく方法として新世代革新炉というものを初めて知ったため、新世代革新炉が印象に残っている。

- 再エネの導入状況の話。日本の国土面積あたりの太陽光設備容量の多さに驚いた。

- 日本の太陽発電の導入率がおよそ10年で20倍近く増えているのに驚かされた。

- バイオ燃料が飛行機の燃料として使われようとしていること。

- 石油は電力を維持するために必要不可欠だと考えていたので、石油を用いた火力発電が、2040年にはなくなるというところに驚きました。

- 各国のエネルギーの電源構成についてもう少し詳しく聞いてみたいです。その土地にあった発電方法やその電源構成になった経緯などを知りたいからです。

- 「3E+S」の考え方が特に印象に残った。エネルギー政策は安全・安定・経済性・環境のバランスが大切だと実感した。

- 中東情勢などの地政学リスクや、日本の資源依存の現状を知り、安定供給の重要性を強く感じた。また、脱炭素化の必要性から環境への関心も高まった。

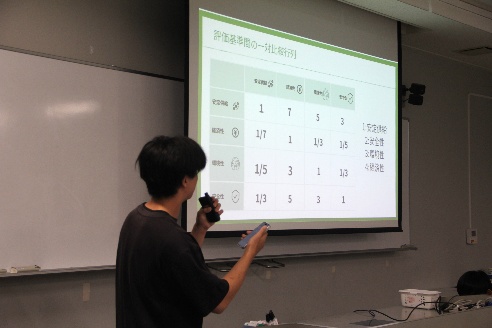

グループワーク&発表

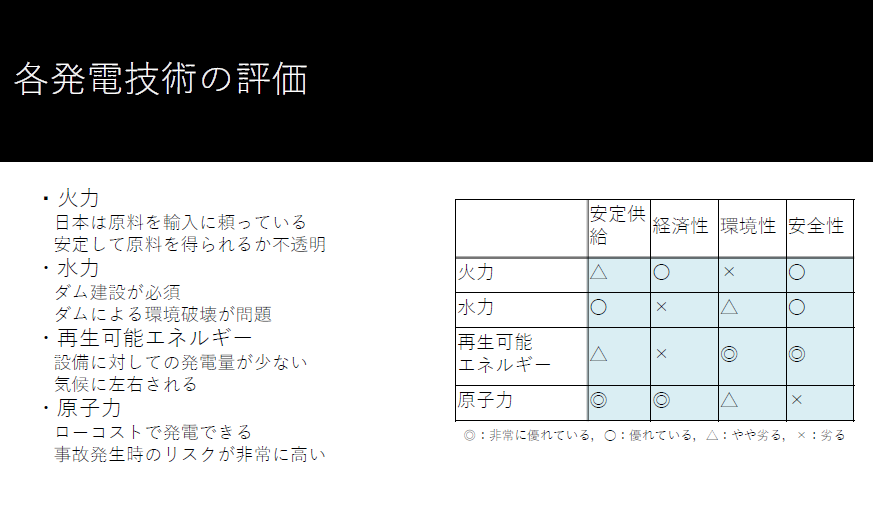

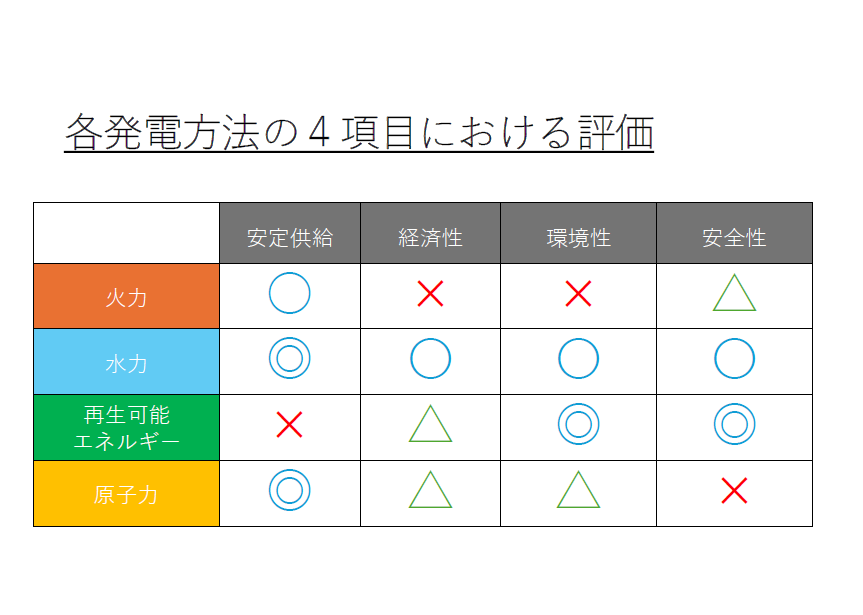

学生は9班に分かれ、各種発電方法について評価するとともに、2050年の電源構成について検討し、発表を行った。発表では、近年の国際情勢や地球温暖化問題への関心の高まりを反映し、多くの班がエネルギーの安定供給と環境性を重視する傾向が見られた。特に、CO2を排出しない原子力発電は安定供給・経済性で高い評価を得るものの、安全性については最も評価が低く、その位置づけに各班の苦慮がうかがえた。一方で、再生可能エネルギーについては環境面で最高評価を得るものの、自然変動による不安定さから、火力や原子力でどう補うかという点で各班の提案が分かれる結果となった。

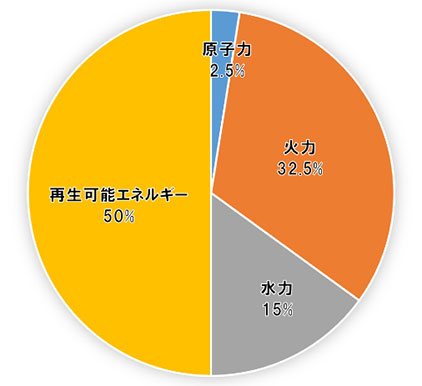

A班

現実的な脱炭素を目指す「地球に優しいモデル」

安定供給性では、天候に左右されない火力と原子力を高く評価する一方、再生可能エネルギーは変動性が大きいと評価した。経済性では燃料費や設備費の観点から火力と再生可能エネルギーの評価を下げ、環境性ではCO2排出の少ない再生可能エネルギーを最高評価とした。そして安全性については、事故時のリスクから原子力の評価を最も低くした。班としては特に環境性と安全性を重視すべきと考え、その結果、再生可能エネルギー50%、火力32.5%、水力15%、原子力2.5%で構成される「地球に優しいモデル」を最適案とした。これは、環境性と安全性を重視し再生可能エネルギーを主力としつつ、その弱点である安定供給性を火力で補うという現実的なバランスを追求した結論である。さらに、火力も将来的には水素やアンモニアなど次世代燃料へ転換することを前提としており、多角的な視点から導き出された地に足のついた提案といえる。

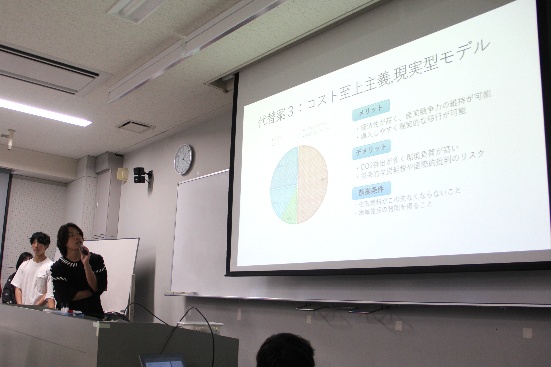

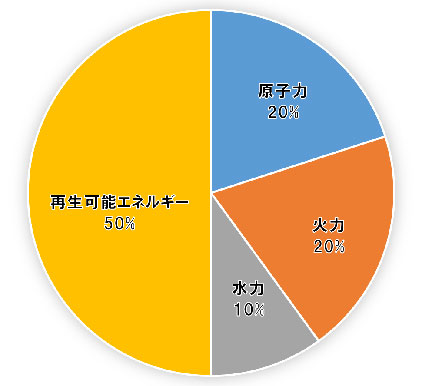

B班

多様な電源で「柔軟に対応できる国」に

安全性では、事故リスクのある原子力を最も低く評価し、再生可能エネルギーを最高評価とした。安定供給性では、原子力を最高評価とする一方、再生可能エネルギーの変動性を課題とした。経済性では原子力と水力を高く評価し、環境性では再生可能エネルギーを最高評価、原子力をそれに次ぐ評価とした。班としては、個々の評価値に加え、全体のバランスと多様性を重視。その結果、再生可能エネルギー50%、原子力20%、火力20%、水力10%で構成される「柔軟に対応できる国」を理想の姿とした。この案は、特定の電源に過度に依存せず、多様な発電方法を組み合わせることで国際情勢の変化などに対応する「柔軟性」を重視したものである。また、日本近海のメタンハイドレートという国産資源の活用にも言及しており、多角的な視点がうかがえた。

C班

AI時代の電力需要を見据えた「ハイリスク・ハイリターン」案

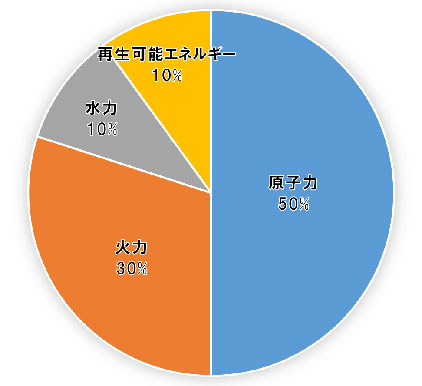

安定供給性では、燃料備蓄が可能でいつでも発電できる火力と、常時大量発電が可能な原子力を同等に最も高く評価した。安全性では、事故時の被害が甚大な原子力を最も低い評価とし、リスクの少ない再生可能エネルギーを最高評価とした。環境性では再生可能エネルギーの評価が最も高く、経済性では燃料価格が変動しやすい火力や、初期費用・事故対策費がかかる原子力を「やや劣る」と評価した。班としては、今後のAIやデータセンターの普及による電力需要増に対応するため「安定供給」を最優先。その結果、原子力50%、火力30%、再生可能エネルギー10%、水力10%で構成される「ハイリスク・ハイリターン」案が最高評価を獲得した。これは、産業競争力の維持という観点から、大規模かつ安定的な電力源が不可欠であるという現実的な課題認識に基づいた提案である。

D班

2050年火力ゼロへ「グリーン・シフト2050」

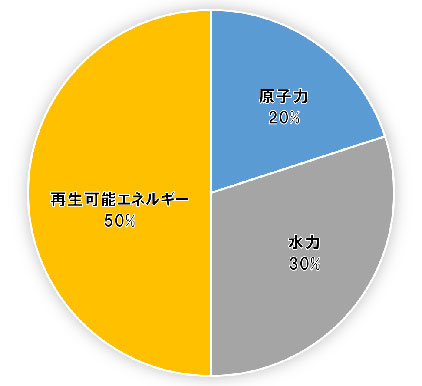

安定供給性の観点から火力を最高評価としたが、環境性では化石燃料を燃やすため最も低い評価とした。安全性では事故時の影響が甚大である原子力を最も低く評価し、リスクの少ない水力や再生可能エネルギーを高く評価した。総合的な判断として、環境負荷と安全リスクを極小化するため、火力発電を完全に排除し、再生可能エネルギー50%、水力30%、原子力20%で構成される「グリーン・シフト2050」を最適案として掲げた。これは、2050年カーボンニュートラル社会の実現に向けた、明確なビジョンを示すものである。また、再生可能エネルギーの不安定性という課題に対しては、気象予報と連動して発電計画を切り替える「天気発電」というユニークなアイデアで補うなど、理想の未来を実現するための具体的な工夫も凝らされていた。

E班

エネルギー安全保障を最優先した「自給自足」モデル

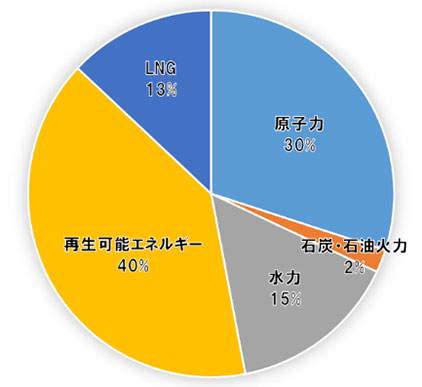

安定供給性では、燃料の埋蔵量が多く、安定した出力が見込める原子力を最高評価とした。安全性では、事故時の被害が大きい原子力を低く評価し、比較的安全な火力や水力を高く評価した。環境性ではCO2排出の少ない原子力を高く評価する一方、ダム建設で生態系に影響を与える水力は中程度の評価となった。班は、不安定な世界情勢を踏まえ「安定供給」と「安全性」を特に重視した結果、再生可能エネルギー40%、原子力30%、水力15%、LNG13%、石炭・石油火力2%という構成の「自給自足」案を最適とした。これは、他国にエネルギー供給を依存しない体制を目指すものであり、特に輸入に頼る化石燃料の割合を低く抑え、純国産エネルギーである原子力や再生可能エネルギーを主力とする戦略的な視点が特徴である。

F班

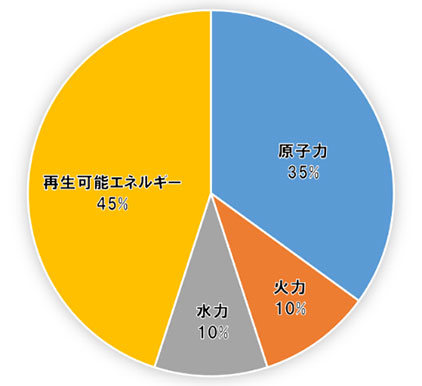

新技術で実現する「地球温暖化対策先進国」

安定供給性では原子力を高く評価する一方、再生可能エネルギーは天候に左右されるため低評価とした。安全性では、リスクの大きい原子力を低く評価し、水力や再生可能エネルギーを高く評価した。経済性では原子力を高く評価したが、環境性ではCO2排出の少ない再生可能エネルギーが最高評価であった。班としては「環境性」を最も重視し、次いで「安定供給」を重要とした。その結果、再生可能エネルギー45%、原子力35%、水力10%、火力10%で構成される「地球温暖化対策先進国」案を最適とした。この案では、火力の割合を1割に抑えつつ、さらにその排出ガスはCCS(二酸化炭素回収・貯留)技術で解決することで、カーボンニュートラルの達成を目指す。環境性を最優先しつつ、未来のテクノロジーへの期待を込めて現実との両立を図った未来志向の提案となった。

G班

国際情勢に揺るがない「エネルギー安全保障」の確立

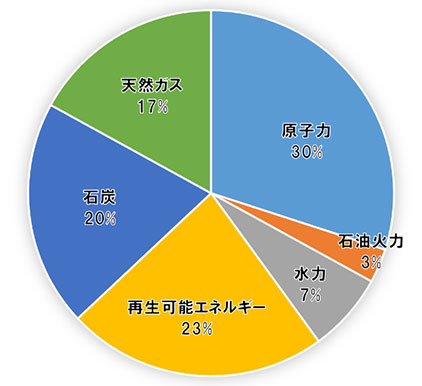

安定供給性では、常時大量発電が可能な原子力を最高評価とした。安全性では、事故時の被害が甚大である原子力を最も低い評価としたが、環境性ではCO2排出が少ないため原子力を高く評価した。経済性では、燃料費が安価な原子力を最高評価とする一方、燃料価格が変動しやすい火力を「やや劣る」と評価した。班は評価基準として「安定供給」と「安全性」を同等に最重視した結果、原子力30%、再生可能エネルギー23%、石炭20%、天然ガス17%、石油3%という構成案を選択した。これは、原子力の安定供給性と経済性を活用しつつ、その安全リスクを考慮して割合を3割に留め、残りを多様な電源でバランス良く賄う構成である。特に、地政学リスクの高い石油への依存度を劇的に下げることで、エネルギー安全保障を確立するという明確な国家戦略を描き出した点が特徴的な提案となった。

H班

技術革新が拓く「次世代型再生可能エネルギー発電」

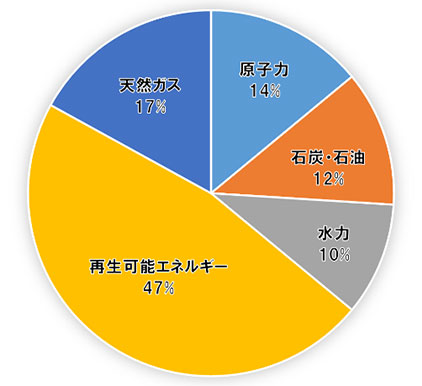

評価基準として安定供給を最優先とし、次いで環境性と安全性を重視した。安定供給性では水力と原子力を高く評価したが、安全性では事故リスクのある原子力の評価を下げた。環境性ではCO2排出量の多い石油・石炭を低く評価し、経済性でもその燃料費の高さから同様に低い評価とした。総合評価の結果、班は再生可能エネルギーが47%を占める「次世代型再生可能エネルギー発電」を最適案とした。これは、安定供給を重視しながらも、ペロブスカイト太陽電池や洋上風力といった次世代技術の発展により、2050年には再生可能エネルギーが持つ安定性の課題が克服されることへの強い期待を反映した結果である。技術革新を前提とすることで、エネルギー自給率の大幅な向上と環境適合性を両立させるという、未来志向で希望に満ちた結論を導き出した。

I班

一人一人の力で未来を変える社会

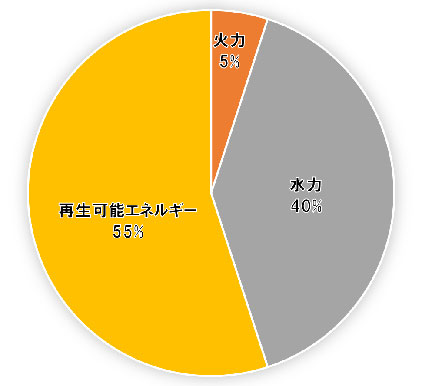

安定供給性では、天候に左右されない原子力を最高評価としたが、安全性では重大な事故リスクから最も低い評価とした。環境性では、CO2を排出しない再生可能エネルギーを最高評価とし、経済性では天候に左右される再生可能エネルギーの評価を低くした。班はこれらの評価基準の中で「環境性」を圧倒的に重視し、「経済性」の優先度を最も低くした。その結果、再生可能エネルギー55%、水力40%、火力5%、原子力0%という、極めて意欲的な構成案を最適とした。これは、化石燃料と原子力から完全に脱却する未来を描いたものである。実現性の課題は大きいとしながらも、「一人一人の環境意識が変われば実現できる」というメッセージは、技術や経済だけでなく、市民の意識変革こそが未来を創るという、本質的な問いを投げかける提案であった。

経済産業省からの講評

各エネルギーには一長一短があり、多様な価値観がある中で合意形成に至ること、エネルギーミックスを考えることの複雑さを体感いただけたかと思う。国際情勢によっても前提は大きく変わり、唯一の正解はないという難しさがある。多くの班が再生可能エネルギーの割合を高く設定していたが、その不安定さを補うための新たな技術革新や、需要側のライフスタイルの変革も不可欠となるだろう。また、火力や原子力についても、それぞれの強みと弱みをどう組み合わせるかが重要である。これは専門家だけが考える問題ではなく、皆さん一人ひとりが自分ごととして考え続けるべきテーマであり、今回の経験を糧に、今後もぜひ関心を持ち続けていただきたい。

参加者の声

- 当初、原子力には漠然とした悪い印象があったが、自ら調べることで、CO2を排出しない安定した電源という利点を再発見した。安全性や廃棄物の課題が解決されれば、非常に優れた選択肢となると感じた。

- 再生可能エネルギーを一括りにせず、風力・太陽光・地熱といった電源ごとの特性を考え、最適な割合で組み合わせることが安定供給に繋がるという視点を得られたのは大きな収穫であった。

- 他班が提案した「天気発電」のアイデアは非常に印象的であった。再生可能エネルギーの弱点を補う具体的な工夫に触れ、自分たちにはなかった発想から大きな刺激を受けた。

- 「将来は電力需要が増えるため、同じ割合でも実際の発電量はもっと多くなる」という指摘にハッとさせられた。構成比率だけでなく、社会全体のエネルギー需要という“総量”で考える視点の重要性に気づかされた。

- 電源構成を考える上で特定の発電方法の良さをおすのではなく、デメリットもしっかり検討して、それを補い合える発電方法を組み合わせていくのが大事であるということが印象に残りました。つい何が最もよい発電方法であるかを模索しがちだけど、いろんな発電方法を視野にいれてうまく組み合わせていけたらなと思います。

- 特に印象に残ったのは、評価基準の重みづけによって代替案の順位が大きく変わる点です。立場や価値観によって結果が変動するのが興味深く、エネルギー政策の難しさを実感しました。

- 日本や他の国のエネルギーミックスについて。国によって、エネルギーミックスが違うことから、国によってなにを重視しているのかがわかって面白かった。