東京都市大学での

エネルギー政策に関する

ワークショップ

2025.8.5~7東京都市大学

実施概要

東京都市大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から3日間にわたり「エネルギー政策の今後の方向性について」と題して、エネルギー政策に関する講義とワークショップを実施した。

2025/8/5

講義①「エネルギー政策の今後の方向性について~策定までの背景~」

(資源エネルギー庁 須山 照子)

資源エネルギー庁から東京都市大学の大学生24人に対して、日本のエネルギー政策に関する講義を行った。1日目の内容は「第7次エネルギー基本計画」が閣議決定に至るまでのエネルギー情勢の変化や背景について解説した。

第7次エネルギー基本計画策定の背景

第7次エネルギー基本計画は、国内外のエネルギー情勢が激変する中で、日本のエネルギー政策を根本から見直すべく策定された。最大の背景は、ロシアによるウクライナ侵攻や中東情勢の緊迫化によるエネルギー安全保障環境の変化である。エネルギー自給率が低い日本にとって、輸入に依存する化石燃料のリスクを低減し、多様な供給源を確保することが最重要課題となった。また、2050年カーボンニュートラル達成という国際公約に向け、再生可能エネルギーを主力電源として最大限活用するとともに、安定供給に不可欠な脱炭素電源として原子力を「最大限活用」する方針が明確に示された。さらに、AIやDXの進展による電力需要の急増と電力コストの上昇という国内的課題も大きな要因である。これらの複合的な課題を解決するため、エネルギーの「S+3E」(安全性+安定供給・経済効率性・環境適合)原則に基づき、新たな時代のエネルギーミックスの方向性が打ち出された。

情勢変化を踏まえた第7次エネルギー基本計画のポイント

上記の背景を踏まえ、2025年2月に第7次エネルギー基本計画が閣議決定され、2040年度のエネルギー政策の方向性が示された。エネルギー安全保障への懸念に加え、DX(デジタルトランスフォーメーション)の進展に伴う電力需要増が見込まれるなか、原子力の「依存度低減」という方針が削除され、「最大限活用」が明記された。再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、再生可能エネルギーや原子力などの脱炭素電源への転換を推進し、GX(グリーントランスフォーメーション)への取り組みを進めていくことが、中長期的なエネルギー安全保障につながるとした。

グループワーク&発表①

1日目のグループワークでは、講義の内容と現状の世界や日本の情勢をふまえ、「第7次エネルギー基本計画はどうあるべきだったか」について、受講生にディスカッションしてもらい、各グループが意見を発表した。限られた時間の中であったが、各グループとも積極的に議論を重ねた結果、それぞれのグループの特色がよく表れた発表となった。

2025/8/6

講義②「エネルギー政策の今後の方向性について~各政策の概要~」

(資源エネルギー庁 須山 照子)

2日目の講義では、1日目に触れた「第7次エネルギー基本計画」の個別の内容について、より深く解説した。

原子力政策の転換と新たな挑戦

第7次エネルギー基本計画において、原子力は「可能な限り依存度を低減する」という従来の姿勢から「最大限活用する」方針へと大きく転換された。この政策転換は、ウクライナ侵攻などに伴うエネルギー安全保障環境の激変と、2050年カーボンニュートラル実現という目標を両立させるためである。計画では、安全性の確保を大前提に、既設炉の早期再稼働と、運転期間を60年超に延長する方針が明確に示された。また、廃炉が決定した原子力発電所の敷地内で、福島第一原子力発電所事故の教訓を活かした次世代革新炉への建て替えも進められる。この次世代炉は、太陽光などの不安定な再生可能エネルギーの出力変動に合わせて発電量を調整する機能が備わっていることが特徴である。

産業基盤の維持とバックエンド問題への対応

原子力は、国内での技術集積度が高く、国産化率が90%以上とされているため、地域経済や雇用に貢献する重要な産業基盤である。しかし、過去10年以上にわたり新規建設の機会が失われたことで、サプライヤーの撤退や熟練技能者の減少が課題となっている。また、原子力発電は安定した電力供給が可能であり、変動の少ないコスト水準を有することから、データセンターや半導体工場といった新たな電力需要にも合致する特性がある。一方で、使用済み核燃料の再処理や最終処分といったバックエンド問題は依然として大きな課題である。六ヶ所の再処理工場の竣工は必ず成し遂げるべき重要課題であり官民一体となって、また、最終処分の実現に向けては、国が前面にたって取り組みを進めていくことが求められている。そしてGXの実現は、国民生活にも大きな変化を伴い、社会全体で取り組みを進めてひく必要があるため、私たち一人ひとりがエネルギーについて当事者意識を持つことが重要である。

参加者の声

- ペロブスカイト型の太陽光発電のお話は、特に印象深く心に残った。従来のシリコン型に比べて製造コストが安く、柔軟で軽量な点は非常に魅力的で、今後のエネルギー技術の転換点になるのではないかと強く感じた。

- エネルギー情勢の現状はある程度知っていたが、なぜそうなのかを初めて知った部分が多々あった。原子力・エネルギー分野を専門としている我々でこの現状なので、一般人はさらにエネルギーに対する知識が乏しいのではないかと考えた。

- 原子力の利用については、原子力安全工学科に属する身としてとても興味深く、関心のある内容だった。

- 第7次エネルギー基本計画内容やその具体的取り組みと地政学における不確実性が印象に残った。

- 省エネルギーの部分が一番身近で、省エネをするために自分自身できることも多いと感じたため印象に残った。

2025/8/7

ワークショップ②

グループワーク&発表

3日目は、7班に分かれ、第7次エネルギー基本計画の項目の中から、各基本計画を実現するために解決すべき課題や、具体的なアクションプランを検討し、資料にまとめて発表した。

各グループが短時間で明確に役割分担を行い、高いチーム力を示していた。今後、不確実性の多い未来に向け、学生一人ひとりがどのような対応をとっていくかに期待を寄せた。

グループ1

未来のエネルギー社会を創る省エネ・再エネ・CCUS/CDR

省エネ、再エネ、CCUS(CO2回収・利用・貯留)、CDR(CO2除去)をテーマに、未来のエネルギー社会について発表した。

家庭や企業が省エネや再エネに転換する需要側の取り組みを推進し、地熱や洋上風力、原子力発電などの供給源を多様化することの重要性を指摘。それぞれの発電方法のメリット・デメリットを挙げ、コストや安全性、国民の理解などといった課題への具体的な解決策を提案している。

さらに、CCS(CO2回収・貯留)やCCU(CO2回収・利用)、CDRといったCO2の回収・利用・貯留技術に焦点を当て、事業化の遅れやコスト、社会受容性の課題を提示。これらの課題を解決するため、技術開発の支援、サプライチェーンの構築、地域との対話を通じた理解促進の必要性を提言し、エネルギー転換の3つの柱を総合的に考察した。

グループ2

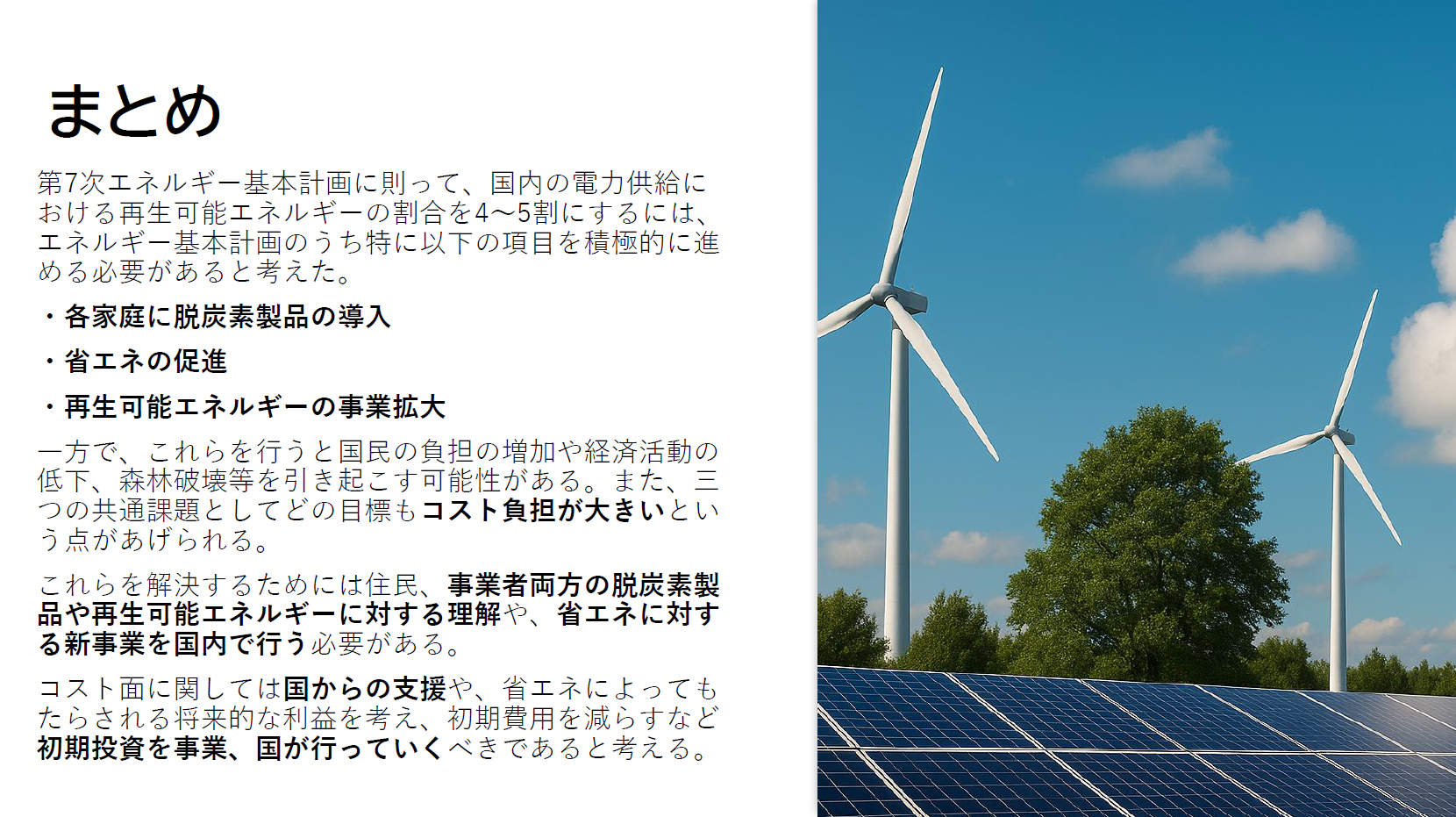

基本計画実現に向けた課題とアクションプラン

第7次エネルギー基本計画の実現に向け、住宅・建築物、省エネルギー、再生可能エネルギーの3分野における脱炭素化の課題と解決策を提案する発表。

住宅・建築物では、脱炭素製品に関する知識不足やコスト負担の重さを課題として指摘。ガイドラインの作成、事業者への情報提供義務化、初期費用を電気代から回収する仕組みなどを提案した。

省エネルギーでは、先端技術の高コストや、中小企業や家庭への導入の難しさを課題とし、国による費用負担や補助金増額を求めた。

再生可能エネルギーについては、出力の不安定性や広大な土地の必要性を課題に挙げ、風力・水力・太陽光発電の現状と今後の展望を説明。最後に、これら3つの目標に共通する課題として初期コストの高さを強調し、国による補助金や制度支援の必要性を訴えた。

グループ3

省エネルギー・非化石転換を達成するために

省エネルギーと非化石転換の課題と解決策を、産業、家庭、運輸の3つの部門に分けて発表した。

産業部門では、中小企業における設備更新の遅れや省エネ投資の採算性の低さ、情報不足といった課題を指摘。これに対し、補助金に省エネ規約を設けることや、省エネ公認マークの創設、省エネ診断の広報強化などを提案した。家庭部門では、建物の省エネ化の遅れや新築と既存住宅の意識格差、消費量増加が課題として挙げられた。解決策として、既存物件の改修費用補助や、LED電球への交換などの身近な取り組みを提示。運輸部門では、全体のCO2排出量の約2割を占める自家用車の課題に注目。モーダルシフトやハイブリッド車への置き換えを現実的な解決策として提案した。総括として、ソフト・ハード両面での更新と、政府による経済的負担軽減策や強制力のある政策の必要性を強調した。

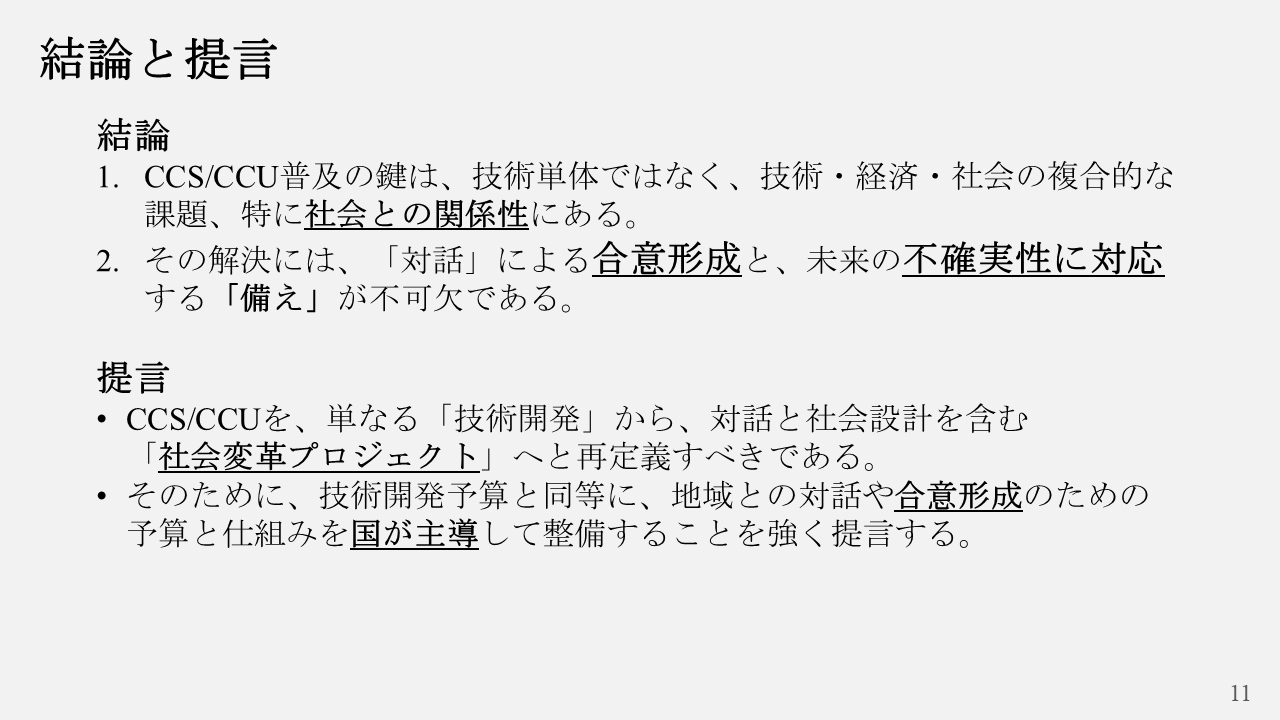

グループ4

カーボンニュートラル社会に向けたカーボンリサイクル社会実装戦略

CCS・CCU技術の社会実装に向けた課題と解決策を提案した。発表では、技術開発の優劣ではなく、実装を阻む技術的・社会的脆弱性を乗り越え、合意形成を図ることに焦点を当てた。

具体的には、CO2回収・貯留のコストやエネルギーロス、安全性への懸念、地域住民の不公平感といった課題を指摘。これらの課題を克服するため、情報透明性の確保、計画段階からの住民参加、メリットの地域還元といった「対話」を基軸とした合意形成の重要性を強調した。結論として、CCS・CCUを単なる技術プロジェクトではなく、社会変革プロジェクトと捉え、技術だけでなく対話に投資することの必要性を提言した。

グループ5

脱炭素に向けてのパッケージ案

「発電におけるCO2排出量削減」を目標に、脱炭素化に向けた具体的な政策を提案する発表した。

国民の脱炭素への関心不足を課題と捉え、その解決策として、国民が楽しみながらエネルギーに触れる機会を創出する「再エネギャンブル」を提案。これにより、安定した研究資金の確保や国民のリテラシー向上、地域経済の活性化を目指す。

また、原子力発電への不信感の払拭と関心向上を目的とした「アトミック・トラスト」構想も提案。これは、原子力発電所の運営を国が管理し、利益を国民に分配する仕組みで、安全性を最優先とし、国民が関与できる意思決定プロセスを構築することで、原子力発電を「自分事」として捉えてもらうことを目指す。

グループ6・7

第5章2節における2040年に向けた政策の方向性における需要側の省エネルギー

第6班と第7班の合同チームによる発表は、第7次エネルギー基本計画の「需要側の取り組み」に焦点を当て、各分野の課題とその解決策を提案。

まず、電気自動車の普及については、充電インフラの不足や発電方法がまだ脱炭素化されていない現状を指摘し、充電スタンドの増設や再エネ・原子力発電への移行を解決策として挙げた。次に持続可能な航空燃料(SAF)の安定供給に関しては、高い生産コストや原料確保の課題を挙げ、官民一体のファンド設立や廃食油回収システムの構築を提案した。

また、家庭部門の省エネにおいては、ZEH基準の厳しさや初期費用の高さを問題とし、基準の緩和や補助金の拡充を提言した。中小企業の省エネについては、コストとノウハウの不足が課題であるとし、導入コストに見合うリターンの整備や社会全体の理解を促すことの重要性を強調した。

最後に、国民・国・企業が一体となって、それぞれの負担を緩和しながら脱炭素に取り組む必要性を述べた。

参加者の声

- グループワークにおいて班で調べていく中で、予想以上に再生可能エネルギーのポテンシャルを実感した。特に洋上風力発電のポテンシャルの大きさを知らなかったので印象に残った。

- CCUSについての問題を調べ、二酸化炭素の吸収について今まで知らなかったことを理解できた。

- カーボンサイクルに対しての話し合いでは、各々が思う解決案を出し合えた。

- 再生可能エネルギーも原子力発電と同じように合意形成が必要で、危険性や事故は原子力発電に比べて低いにもかかわらず、それでも大きな壁として立ちはだかるのだと思った。

- 再生可能エネルギーは原子力以外の脱炭素エネルギーとして期待されている一方で、課題も多いことが理解できた。

- 第7次エネルギー基本計画の省エネルギーの取り組みとして家庭部門での内容が印象に残った。太陽光パネルは、初期費用が高額であるため、低所得者には設置が難しく、ZEH基準も厳しいのではないかという意見が出た。そこで、ZEH基準をどの程度緩和するべきなのか、緩和することで実現可能性はどのくらいなのか意見を出し合って議論できた。

- テーマ選出において全体の繋がりを持つべきだと思った。