九州地域の大学生を対象に、

日本のエネルギー事情や発電について考える施設見学会を実施

2025.9.17

実施概要

佐賀県玄海町を舞台に、九州地域の大学生と教員32名を対象とした見学会を開催した。参加者は、「玄海町次世代エネルギーパーク あすぴあ」および九州電力株式会社「玄海エネルギーパーク」を訪問。原子力発電所の構内見学や体験型の展示・映像コンテンツを通じて、エネルギー技術の現場を多角的に学んだ。

また、施設視察に加えて、資源エネルギー庁による国のエネルギー政策に関する講義や、学生間のディスカッションによるワークショップも実施。日本のエネルギーを取り巻く情勢を念頭に置き、自分たちの手で未来の理想的な電源構成を考える機会となった。

開会の挨拶

(経済産業省九州経済産業局 松林電源開発調整官)

はじめに、主催者である経済産業省九州経済産業局の松林電源開発調整官から開会の挨拶があった。世界的に脱炭素社会実現への動きが加速する中、日本も「2050年カーボンニュートラル」達成に向け、クリーンエネルギー中心の経済社会システムへと転換するGX(グリーン・トランスフォーメーション)を推進していると説明。その中長期的な方針である「第7次エネルギー基本計画」では、脱炭素効果の高い電源を最大限活用するとしており、2040年度には再生可能エネルギーを4〜5割、原子力を2割程度とする電源構成を目指していることを紹介した。こうした背景を踏まえ、九州地方は再生可能エネルギーの導入が進み、原子力発電所も再稼働していることから、国のエネルギー政策の最先端を走る地域であると述べた。最後に、「本見学会を通じて知見を深め、日本のエネルギーの未来を自分事として考える機会としてほしい」と、学生たちへの期待を込め、挨拶を締めくくった。

ご来賓のご挨拶

(玄海町長脇山様、教育委員会委員長岩崎様)

主催者挨拶に続き、玄海町長脇山伸太郎氏からご挨拶があった。

脇山町長は、発電所ができたことで町に安定した雇用が生まれ、若者が地元に定着し、町が活性化し経済的な恩恵は大きいと語った。その一方で、福島第一原発事故の経験から、安全の確保は何よりも優先されるべきであると強調。現在の発電所は、福島の教訓を踏まえた厳しい安全基準をクリアして再稼働していることを説明した。さらに、使用済燃料という「バックエンド問題」にも触れ、国内外の状況を視察した経験を交えながら、玄海町でも乾式貯蔵施設の建設準備を進めていることを明かした。「安全確保に万全を期しながら、国のエネルギー安定供給に貢献したい。皆さんも今日の見学会で多くを学んでほしい」と力強く語り、学生たちを激励した。

脇山町長の挨拶に続き、玄海町教育委員会教育長の岩崎一男氏からも歓迎の言葉が贈られた。岩崎氏は玄海町の魅力を伝えるため、自身が作詞作曲したふるさとの歌「ふるさと玄海」をギターの弾き語りで披露した。「青い青い 海を望んで 美しい棚田が 見えるまち コスモスがゆれる 風のメロディ 豊かな自然が 広がっている ふるさと玄海 あたたかいまち・・・♪」温かい歌声とメロディが会場を和やかな雰囲気で包み、学生たちはリラックスして講義受講へと移った。

エネルギー政策の今後の方向性について

(資源エネルギー庁 須山 照子氏)

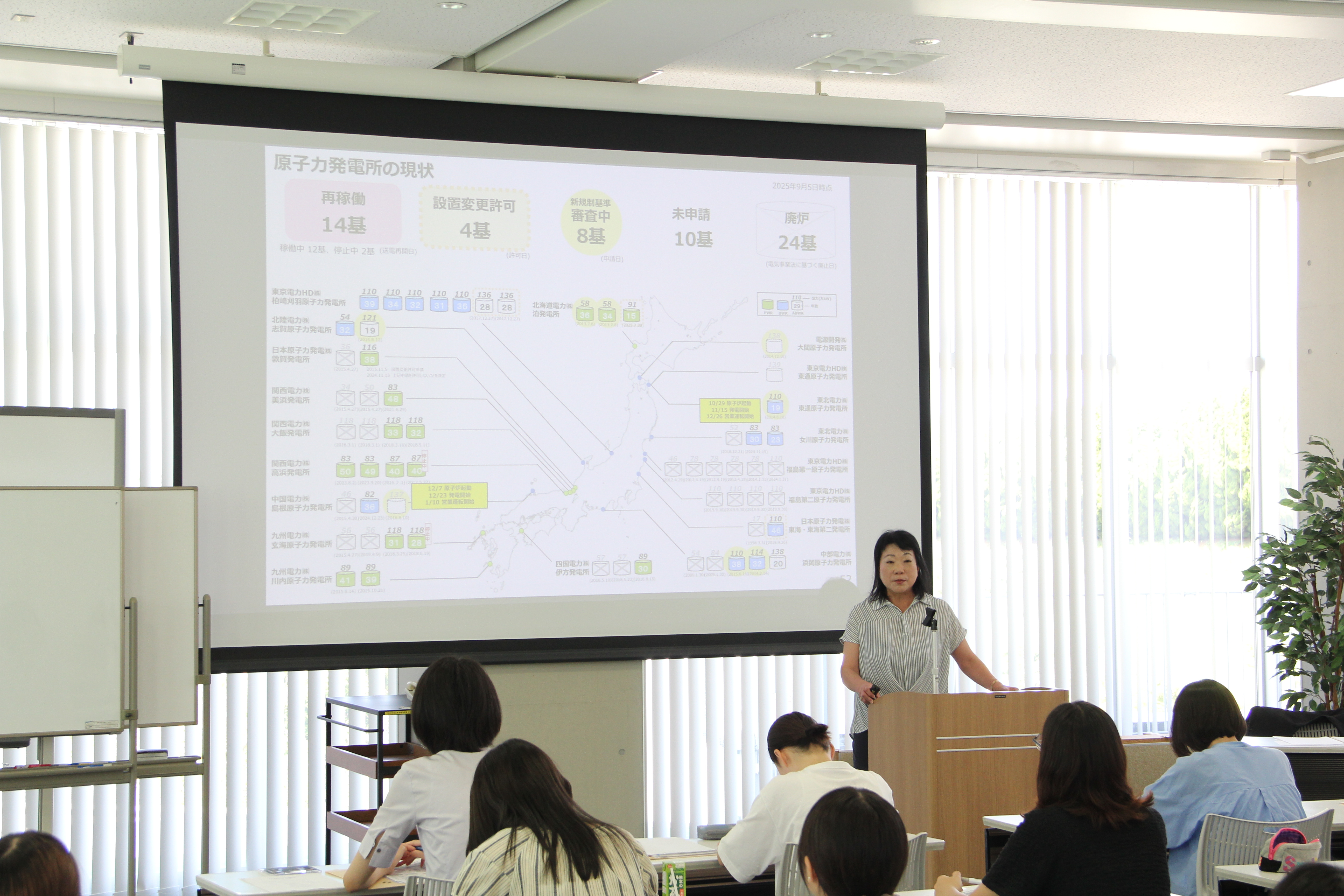

講義では、日本のエネルギー情勢や世界の動向、今後期待される最新技術などについて、資源エネルギー庁の須山氏が最新の知見も交えながら紹介した。

揺らぐ世界情勢とエネルギー安全保障

日本は世界有数のエネルギー消費国でありながら、資源に乏しい国である。1973年の第一次オイルショック以降、石油依存からの脱却を目指し、天然ガスや石炭、原子力など、多様な電源構成を模索してきた。エネルギー政策の基本方針は「安全性(Safety)」を大前提に、「安定供給(Energy Security)」「経済性(Economic Efficiency)」「環境適合性(Environment)」の3本柱である。2002年6月にはエネルギー政策基本法が制定され、長期的、総合的かつ計画的な視点でエネルギー政策が進められるようになった。その後の改訂を経て、2025年2月に発表された第7次エネルギー基本計画では、ロシアのウクライナ侵攻、中東情勢やデジタル化に向けて電力需要の増加見通しなど前回のエネルギー基本計画からの内外情勢変化に関する認識を再確認し、大原則であるS+3Eの原則は維持しつつ、エネルギー安全保障に重きをおいた内容となっている。2040年度に向けた政策の方向性は、DXやGXの進展による電力需要の増加に対応した脱炭素電源の確保であり、再エネ、原子力の最大限の活用である。再エネを主力電源として最大限導入するとともに、特定の電源や燃料源に過度に依存しないバランスのとれた電源構成を目指していく。あわせて、エネルギー安全保障、脱炭素、経済成長を同時追求していく。

2040年度のエネルギー需給見通しは

今回のエネルギー需給見通しでは、地政学のリスク、電力需要の今後の方向性、革新的な脱炭素技術の確立などさまざまな不確実性を前提に「複数のシナリオを用いた一定の幅」として2040年度の見通しが示された。エネルギー最終消費量は現時点から1~2割減るが、一方でDXやGXの進展により発電電力量が1~2割拡大する見通しが示されている。電源構成では、2040年度に再エネ4~5割程度、原子力2割程度、火力3~4割程度の目標が示された。温室効果ガス削減目標は、2013年度比で73%削減とし、エネルギー自給率は3~4割程度とし現状の約15%から向上を目指す。

エネルギー転換の成否は、国民生活の安定や産業競争力だけでなく、次世代への責任にも直結する。安定供給を確保しつつ脱炭素化を着実に進めることこそ、日本が今後歩むべき道である。

施設見学

玄海町次世代エネルギーパーク あすぴあ

様々な体験型展示を通して次世代のエネルギーについて学べる施設「あすぴあ」を訪問した。館内ではまず、水の力を利用したエネルギーについて学ぶコーナーを見学。続いて太陽光や燃料電池で走る電動カート、水素発生装置などの実機が展示された「次世代交通展示室」を見学。未来のモビリティ技術に触れ、水素エネルギー利用についての理解を深めた。そのほか、球体スクリーンに映し出される地球の映像や、ボールの動きでバイオマス発電のプロセスを体験できる装置など知的好奇心をくすぐる展示の数々を見学した。参加者は遊びの要素を取り入れた展示を見ることで、自然と発電の仕組みを体感することができたようだ。

施設見学

九州電力 玄海エネルギーパーク・玄海原子力発電所

続いて、九州電力玄海エネルギーパークと玄海原子力発電所を訪問。エネルギーパーク内では、高さ約13メートルの実物大の原子炉を模した没入感のあるシアターで、核分裂エネルギーを利用して蒸気でタービンを回すという、原子力発電の基本原理を映像で学んだ。続いて、原子炉には「加圧水型(PWR)」と「沸騰水型(BWR)」の2種類があること、そして玄海原子力発電所はタービン建屋が放射線管理区域にならないという特徴を持つ前者の加圧水型を採用している、という技術的な解説を受けた。

その後、燃料に関する展示を見学。ウラン鉱石が小さなペレットに加工され、それが「燃料集合体」に組み立てられる過程を学んだ。説明では、福島第一原子力発電所の事故の際、燃料集合体を覆う金属が高温で水蒸気と反応し水素が発生したこと、そしてそれは冷却水が減って燃料が露出したためであり、対策として常に水で冷却するのが重要だと強調された。参加者は燃料集合体の模型に実際に触れ、原子力発電のしくみをより身近に感じている様子だった。

発電所内の対策ににじむ覚悟

続いてはバスで、玄海原子力発電所構内を見学した。東京電力(株)福島第一原子力発電所の重大事故の反省や教訓等を踏まえた新規制基準に基づき、地震の揺れを大幅に低減するために硬い岩盤まで掘り下げて直接建設するという基本設計をはじめ、津波を想定して重要設備を高台に分散配置する多重防護の考え方、山火事の延焼を防ぐ広大な防火帯、最大風速100m/秒の竜巻に対しても安全確保する対策、放射性物質の拡散抑制対策、そして多重化されたバックアップ電源など、あらゆる事態を想定した備えについて説明を受けた。2024年10月には、事故時の指揮所となる地上2階地下2階の「緊急時対策棟」が新たに建設された。また、本年5月に使用済燃料を貯蔵能力の強化を目的とし「乾式貯蔵施設」の設置工事が開始され、2027年度の運用開始を目指して建設が進んでいる。

東日本大震災以降、現在、再稼働している原子力発電所は全国で14基。そのうちの2基がここ、玄海町にある。参加した大学生たちは、車窓から見える何重もの安全性向上に向けた取組みを行っている現場から、電力の安定供給を支える重責と悲劇は絶対に繰り返さないという発電所の覚悟を、静かに受け止めているようだった。

参加者の声

- 原子力発電という言葉でしか知らなかったが、実物大のモデルや実際の施設を見ることで、発電のメカニズムを学ぶことができたと思う。

- 原子力発電所内に入って説明を聞けたことが良かった。今までは、原子力発電所でどのような対策が行われているのか知らなかったが、今回の説明会を通じてどのような対策をして、どう事故を防いでいるのかよくわかった。

- 原子力発電の安全性が高いことを、実際の施設を見ながら説明していただいたことが印象に残りました。ここに来る前までは安全性について大まかにしか理解していませんでしたが、なぜ福島で原子力発電所の事故が起きたのか、それを防ぐためどのような対策をしているのか詳しく知ることができたので、特に印象に残っています。

- 玄海エネルギーパークでは制御棒の仕組みなど、細かい原子力発電の仕組みを分かりやすく学ぶことが出来て良かったです。原子力発電所の敷地内をバス車内から見て回った時は、建物の内部に入れるかもしれないと考えていたため少し落胆しましたが、それだけ厳重な警備の中で原子炉が稼働していることを知り、安心しました。

- 原子力発電の災害への対策について知ることが出来て良かった。1番興味をもっていたから。

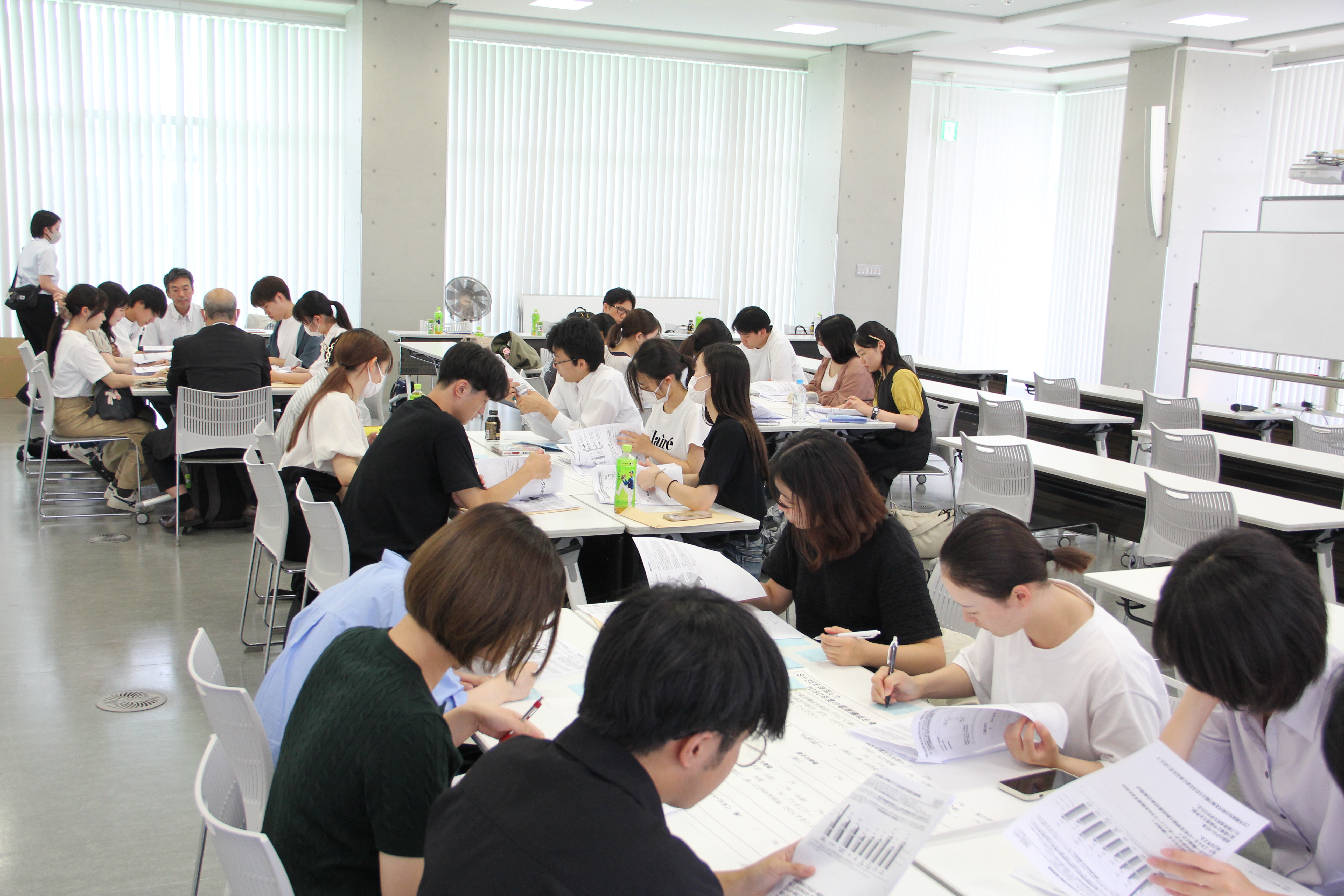

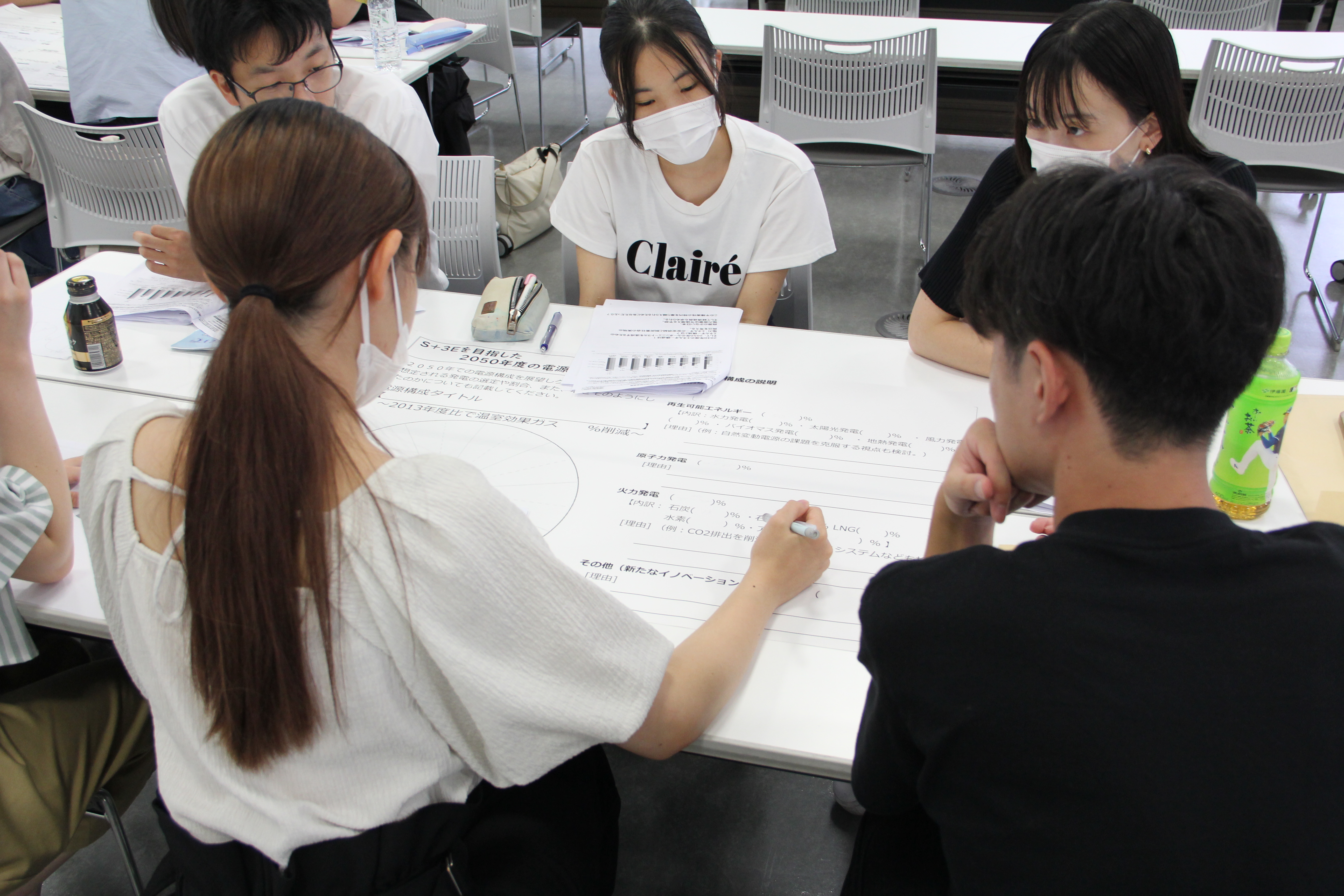

ワークショップ

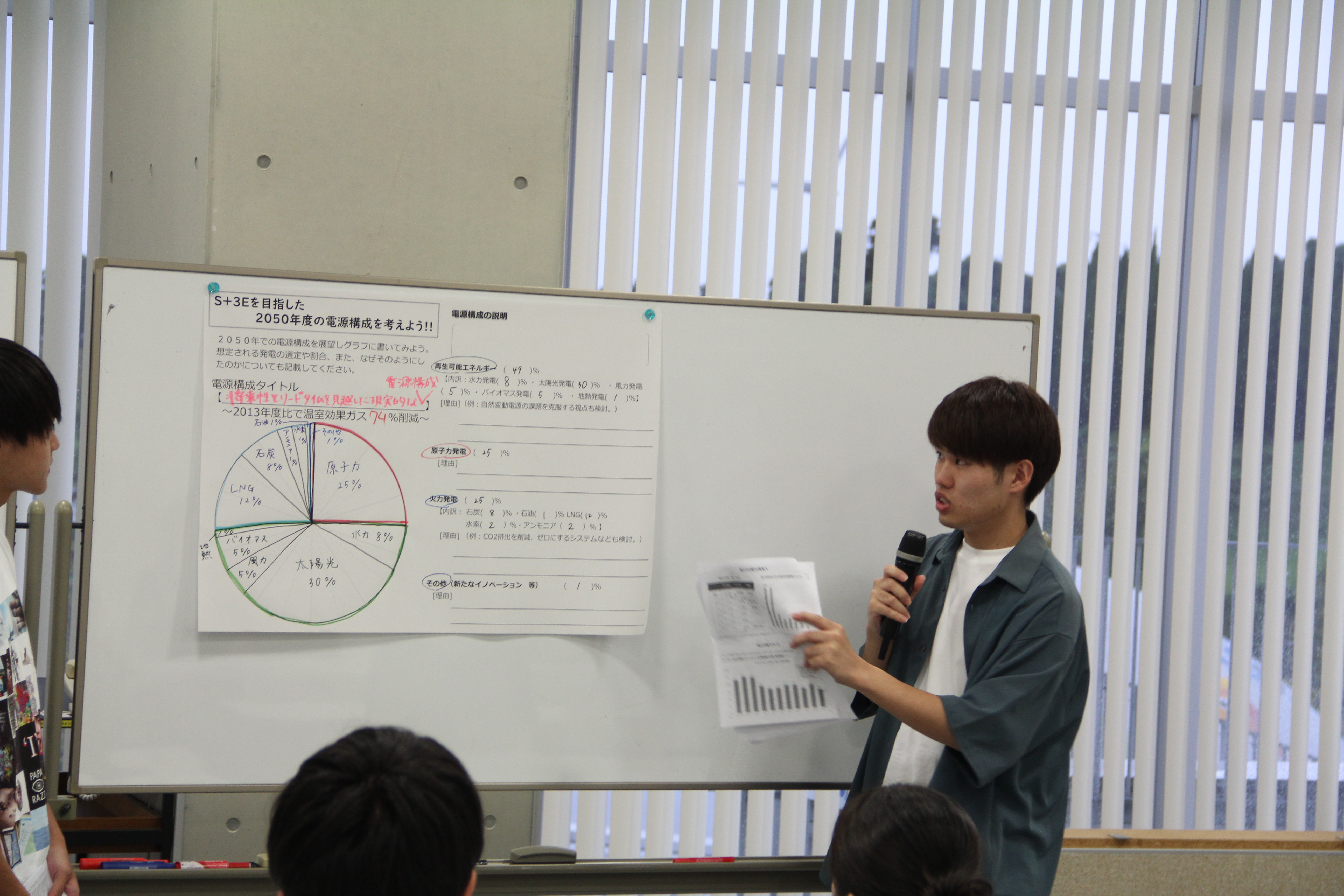

「S+3Eを目指した 2050年の電源構成を考えよう!!」

1日の講義、施設見学で見聞きした内容を踏まえ、5班に分かれて「日本における2050年の電源構成」についてディスカッションを行い、2050年の電源構成や温室効果ガス削減量の予想の発表後に質疑応答を行った。

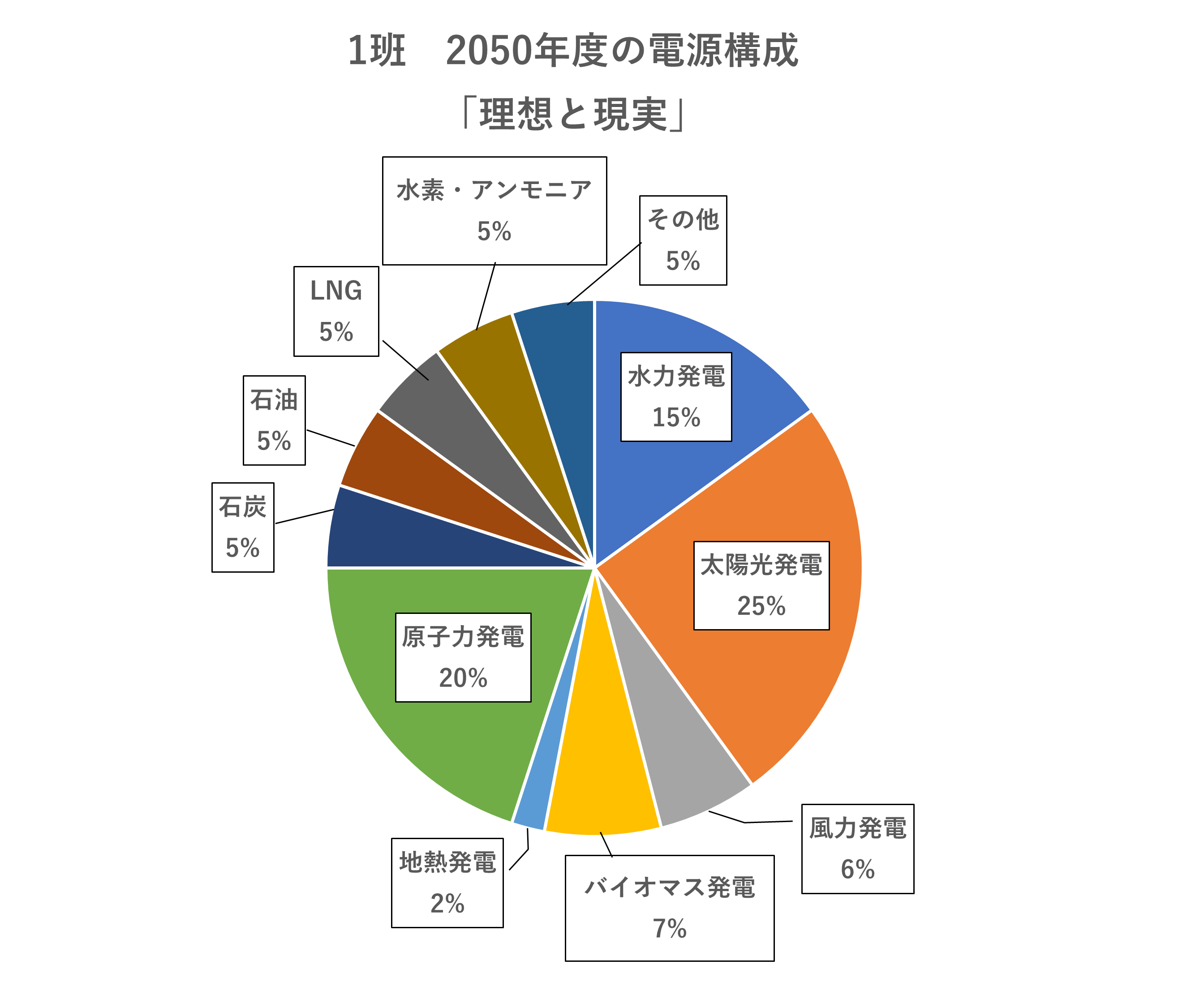

1班 2050年度の電源構成「理想と現実」

2013年度比で温室効果ガス70%の削減

2050年の目標達成に向けて、再生可能エネルギーを主力としながら、安定供給と温室効果ガスの削減を両立させる狙い。

再生可能エネルギー(55%):ペロブスカイト太陽電池や洋上風力の設置台数が増加すると考えた。

原子力発電(20%):低炭素で安定した電力供給を担う。

火力発電(20%):石炭・石油・LNGを各5%に抑制し、水素導入の拡大を期待し5%とした。

その他(5%):今後の革新的な新エネルギーに期待を寄せる。

これらにより、2013年度比で温室効果ガスを約70%削減することを目指す。

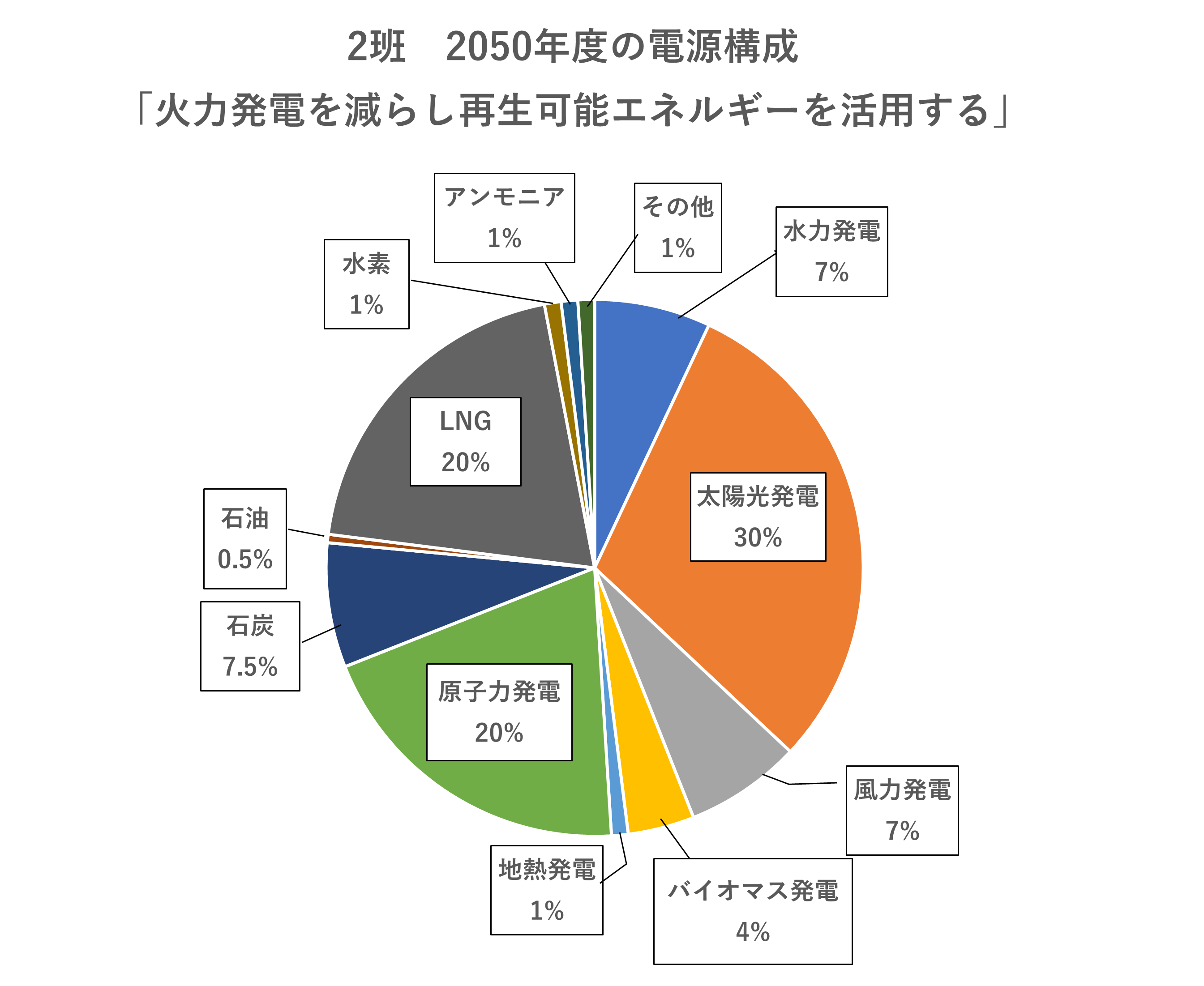

2班 2050年度の電源構成「火力発電を減らし再生可能エネルギーを活用する」

2013年度比で温室効果ガス80%の削減

火力発電を減らし、再生可能エネルギーを中心とする電源構成に。

再生可能エネルギー(49%):太陽光発電の拡大(30%)や風力(7%)、バイオマス(4%)、水力(7%)、地熱(1%)を組み合わせ、多様な電源で安定供給を図る。

原子力発電(20%):電源開発のリードタイムが長いことから大幅な導入拡大は見込まれないと予想。

火力発電(28%):化石エネルギーの中でもCO2排出の少ないLNG(20%)を中心に活用し、石炭(7.5%)・石油(0.5%)の割合を減らしていく。

水素(1%)・アンモニア(1%)を活用することで脱炭素化を進められると考えた。

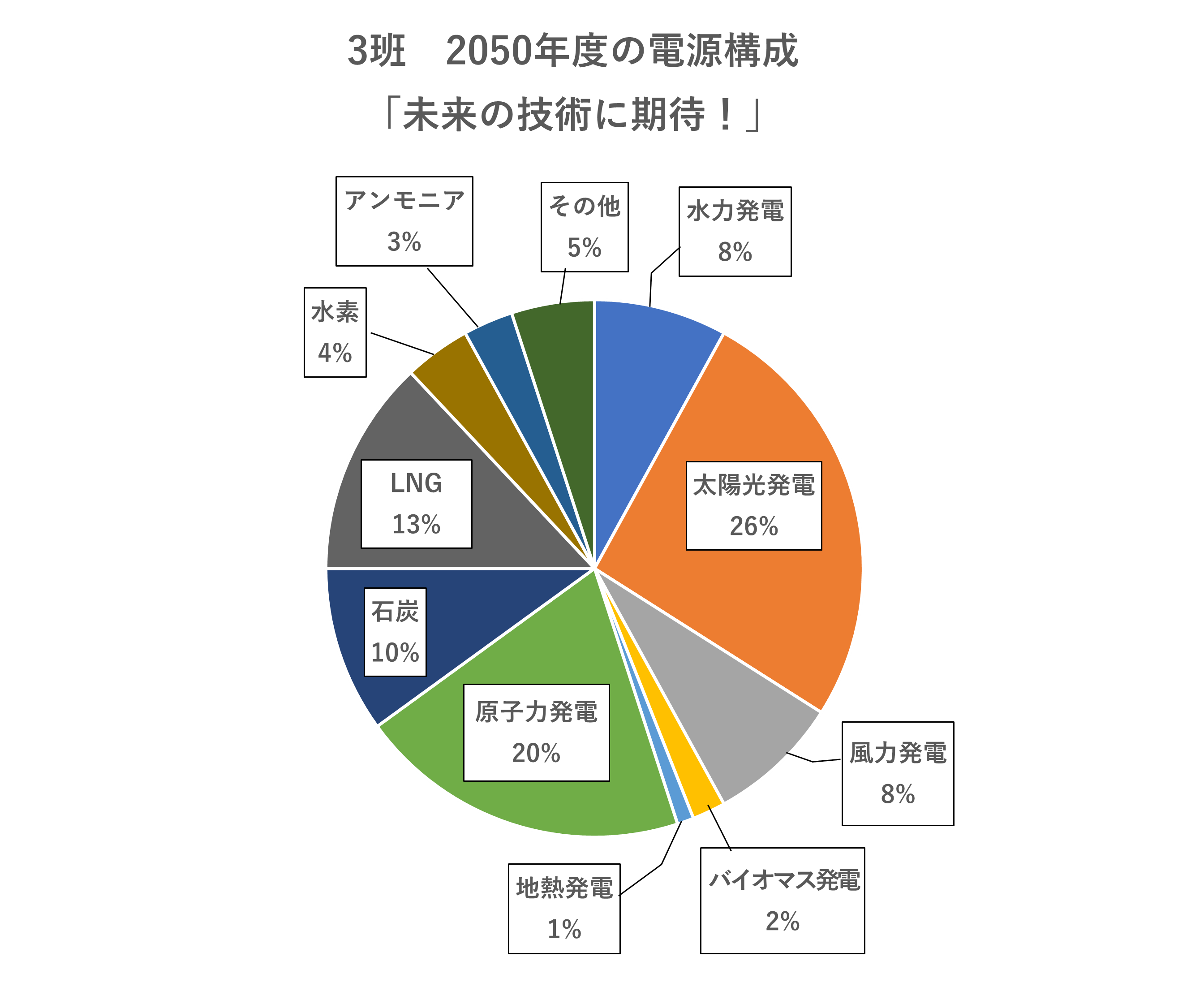

3班 2050年度の電源構成「未来の技術に期待!」

2013年度比で温室効果ガス55%の削減

S+3Eを前提に電源構成を検討した。

再生可能エネルギー(45%):太陽光発電(26%)、風力発電(8%)、水力発電(8%)、バイオマス(2%)、地熱(1%)と想定し、ペロブスカイト太陽電池や洋上風力などの新技術エネルギーの拡大を見込んだ。

原子力発電(20%):脱炭素と安定供給を両立させるため、安全性を前提に割合を増加させる。

火力発電(30%):LNG(13%)、石炭(10%)とし、CSSを導入して排出削減を図る。更に、次世代エネルギーの水素(4%)、アンモニア(3%)を想定。

その他(5%):波力発電、潮力発電などの将来の新技術に期待。

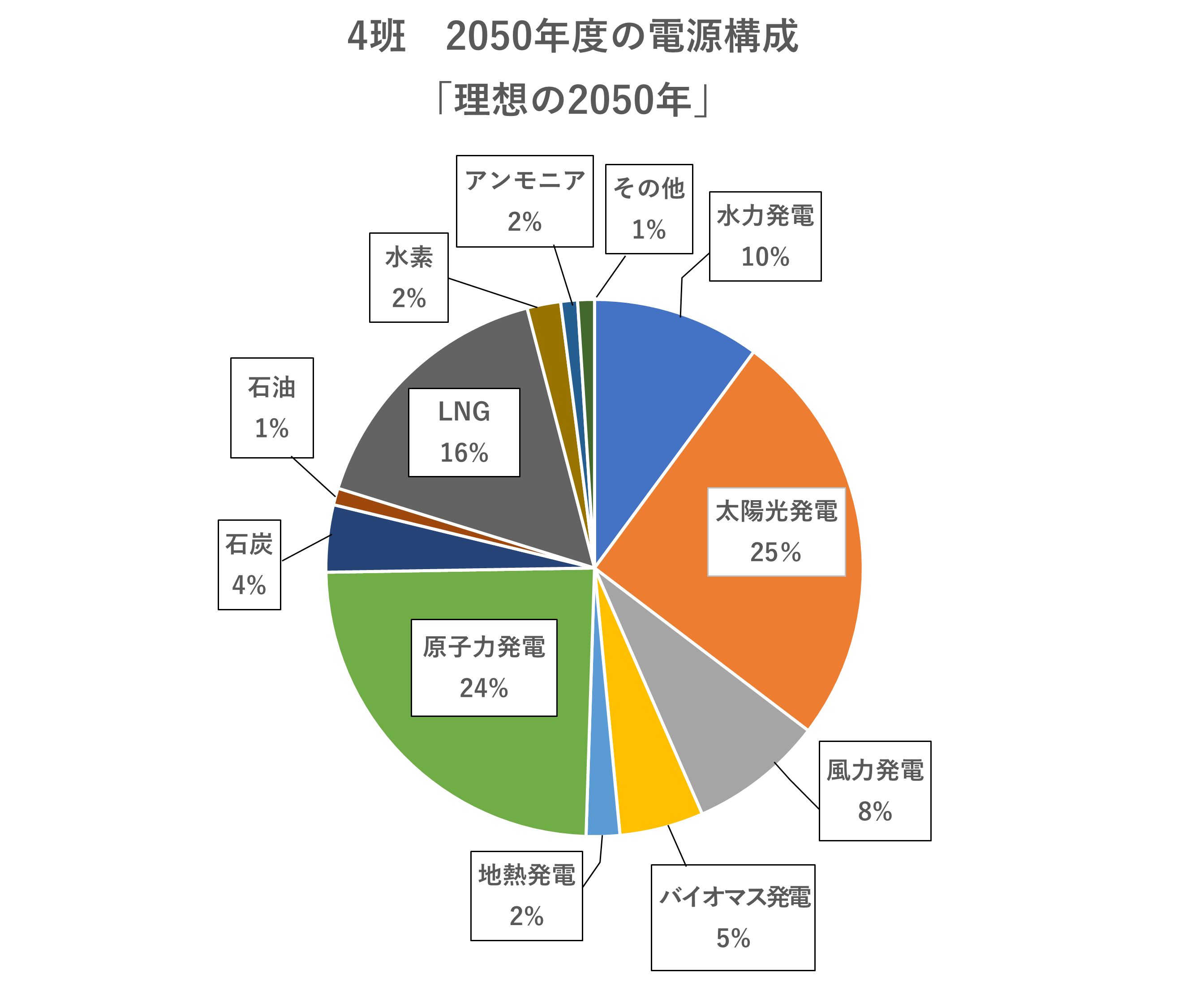

4班 2050年度の電源構成「理想の2050年」

2013年度比で温室効果ガス78%の削減

2013年度比で温室効果ガスを78%削減することを目標に、再生可能エネルギーを中心とした構成とした。

再生可能エネルギー(50%):太陽光発電を大幅に拡大し全体の25%を担う。さらに風力(8%)や水力(10%)、地熱(2%)、バイオマス(5%)を組み合わせ、多様な再エネの導入を進める。

原子力発電(24%):安定した電力供給と低コスト・低CO₂排出の利点を活かし、重要な電源として位置づける。

火力発電(25%):依存度を下げつつもLNGを16%とし、石炭(4%)と石油(1%)は最小限に抑える。さらに水素(2%)やアンモニア(2%)による発電を導入することにより火力発電からのCO₂の削減を目指す。

持続可能な多様な電源を組み合わせることで、「理想の2050年」に挑戦。

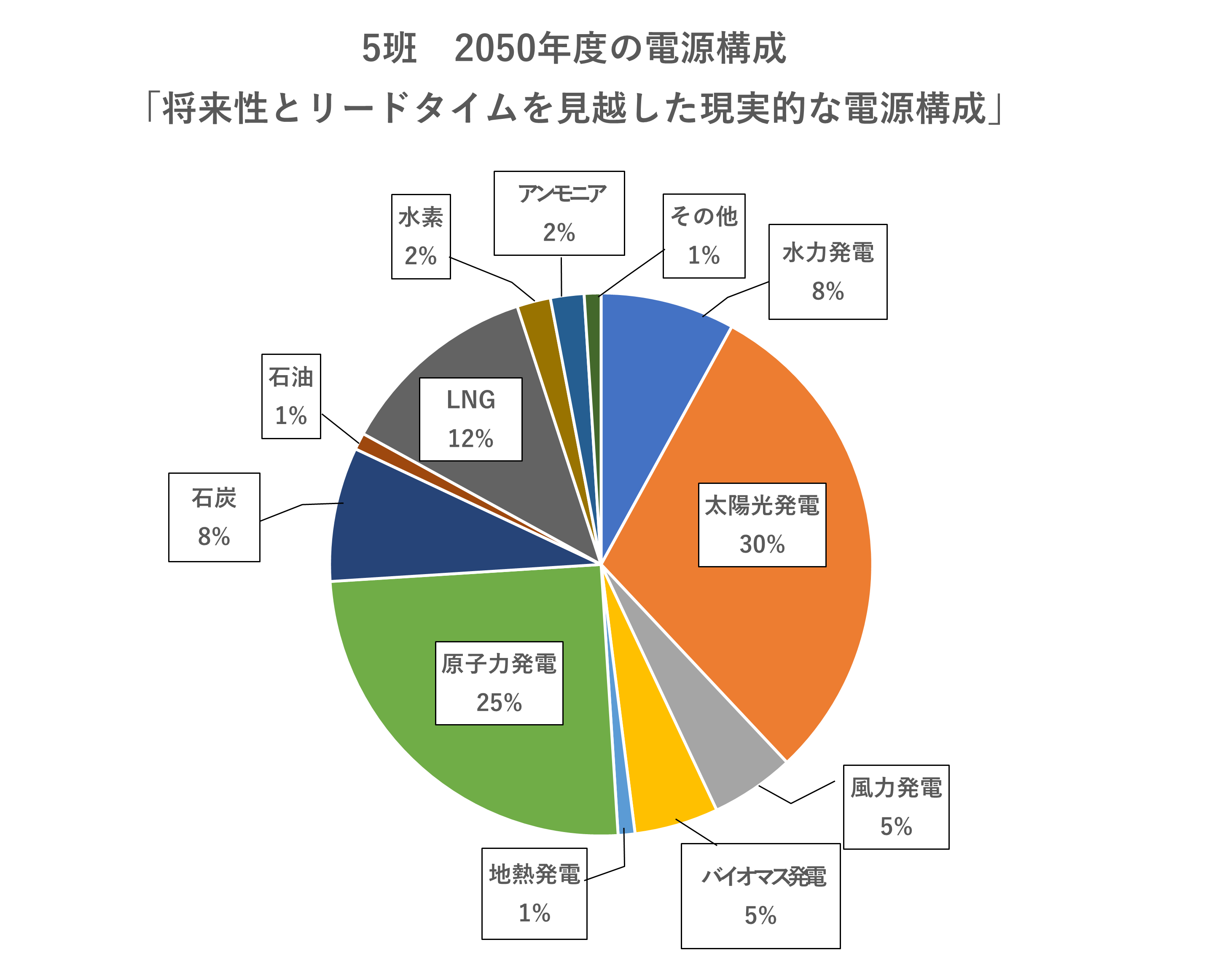

5班 2050年度の電源構成「将来性とリードタイムを見越した現実的な電源構成」

2013年度比で温室効果ガス74%の削減

それぞれの発電方式の将来性とリードタイムを考慮し、実現可能性を重視した電源構成とした。

再生可能エネルギー(49%):太陽光発電(30%)を中心に導入を拡大し、水力(8%)・風力(5%)・地熱(1%)・バイオマス(5%)をバランスよく取り入れることで全体の49%の構成。特に太陽光はペロブスカイトなどの新技術の進展により大幅な増加が見込まれると予想。

原子力発電(25%):リードタイムが長いという課題はあるが、技術が確立され安定した電力供給が可能であるため、全体の25%を担う。再生可能エネルギーの変動を補完する役割も果たすと考えた。

火力発電(25%):石炭(8%)や石油(1%)の割合を減らし、CO2排出量が比較的少なくコスト面でも優位なLNG(12%)を中心に活用する。全体として21%程度に抑え、水素(2%)やアンモニア(2%)など次世代エネルギーの導入に期待。新技術の普及とともに多様な電源構成を実現する。

参加者の声

- 普段あまり意識しないようなエネルギーに関するテーマを自分事として考えることは、非常に良い機会だと感じた。

- S+3Eを知らなかったため、みんなで話しあったときに全部必要だがどれを第1優先にするべきかを話したことが印象に残りました。

- 2050年までの排出量0%は、2025年で現実的に難しく、また他国も2050年には間に合いそうもないのでより、現実的な長期的な目標を持つべきだと思った。

- 新エネルギーの導入や、火力発電を天然ガスにするなど、新しい技術が鍵になると思いました。そこで、どうすれば新しい技術が導入できるのか調べ学習もいれながら話し合うワークがいいと思いました。

- 太陽電池の新しい技術(ペロブスカイト等)についてや、CO2削減のための技術について聞くことができ、そういった未来のエネルギーのための新技術に興味を持ったので、その部分を深掘りしたテーマを掲げて、グループディスカッションが今後出来たら面白いなと思いました。

- 話し合いや発表により、参加者のほとんどが原子力発電に肯定的であることが分かった上、今回の見学で原子力発電の安全性や安定性を加味した上でこれからの可能性を確認できて良かった。

- 大学の垣根を越えて普段交流のない他学部の方と話し合えたことが貴重な経験になった。学部が異なると考える視点も異なっていたように思う。