弘前大学でのエネルギー情勢に関するワークショップ

2025.05.17弘前大学

実施概要

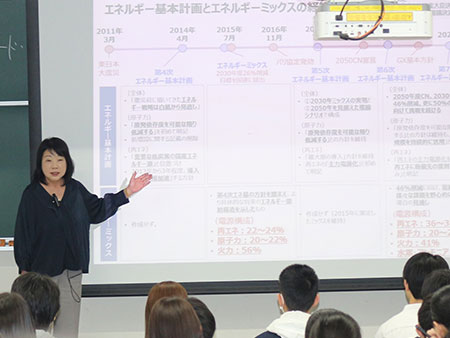

弘前大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「2040年の電源構成は!電力の安定供給と脱炭素社会の実現の両立を考える。」と題して、エネルギー政策に関する講義およびワークショップを実施した。

講義

「2040年の電源構成は!

電力の安定供給と脱炭素社会の実現の両立を考える。」

(資源エネルギー庁 須山 照子)

弘前大学の大学生を対象に、日本のエネルギー政策に関する講義を行った。エネルギーを取り巻く国内外の情勢、今後期待される「GX(グリーントランスフォーメーション)」などについて須山氏が最新の知見を紹介した。

S+3Eを念頭に、エネルギー価格を抑える

講義では、日本のエネルギー政策を考える上で不可欠な「S+3E」(安全性(Safety)、安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic Efficiency)、環境適合(Environment))の基本方針が紹介された。これは、複雑なエネルギー問題を多角的に捉えるための指針となる。安定供給を求めた時代、経済効率を優先した時代など、「S+3E」の何に重きを置くかは時代とともに変化してきたが、このバランスを追求することの重要性を強調した。また、近年の国際情勢、特にロシア・ウクライナ情勢や中東地域の地政学リスクがエネルギー価格に与える影響やDX推進による電力需要の増加予測など、エネルギーを取り巻く現状が詳細に説明された。日本が2050年のカーボンニュートラル達成を目指す中、GX(Green Transformation)への転換が重要であり、脱炭素効果の高い再生可能エネルギーや原子力発電、そして水素やアンモニア、バイオ燃料、合成燃料、合成メタンといった次世代エネルギー、さらにはCCS(Carbon dioxide Capture and Storage)などの最新技術についても解説が及んだ。特に、日本の地理的制約を克服する可能性を秘めた軽量で柔軟な太陽電池「ペロブスカイト太陽電池」や洋上風力、開発の進む次世代革新炉などの次世代技術についても紹介された。講義では、過去のオイルショックや東日本大震災後のエネルギー政策の変遷についても触れ、国際的なエネルギー安全保障の重要性についても論じた。

参加者の声

- 青森県が陸上風力発電1位だと初めて知った。身近な発電方法を知らなかったので、興味深かった。

- 天候に左右される太陽光発電と風力発電において、新技術が開発されていることを知り、資源自給率の低い日本の良い兆しとなることを願いたい。

- アンモニア・水素を利用した火力発電の開発が進んでいるということが印象に残った。火力発電と聞くと、二酸化炭素を排出するため環境に悪いと思ってしまいますが、二酸化炭素の排出がない発電もできるかもしれないということを知り、環境にやさしい発電の可能性を感じました。

- 世界情勢について理解が曖昧だったため、世界の火力発電の資源がどのようにして供給されているのかがともて印象に残った。

- エネルギー問題について考えていく上で、エネルギー基本計画についてあまり触れてこなかったので、基本計画の具体的な内容や原子力発電の新技術に関する内容が印象的だった。

- 日本のエネルギー基本計画が大きく変遷していっていることが印象に残った。

グループワーク

参加学生はグループ毎にわかれ、「2040年度の日本の電源構成」について議論し発表を行った。

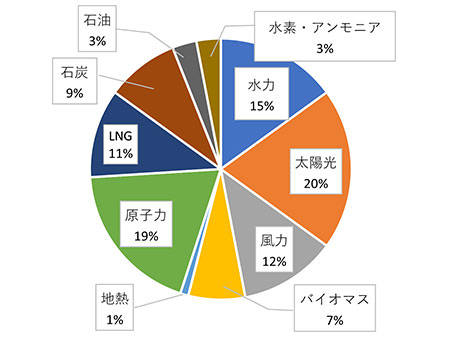

グループ①

2040年・グリーンエネルギー主導へ

グリーンエネルギー主導のエネルギー計画を掲げた。

再生可能エネルギーを55%とし、その中でも太陽光を20%とし、ペロブスカイト太陽電池に期待を寄せた。大型蓄電池も導入し再生可能エネルギーの安定化を目指す。

原子力の導入割合は19%とし、DX化に向けてより安定した電力供給を目指す。

火力発電は23%(石炭9%、石油3%、LNG11%)に設定し2030年度目標の1/2程度とした。

新たなイノベーションとして水素やアンモニア発電の技術の向上に期待し3%とした。

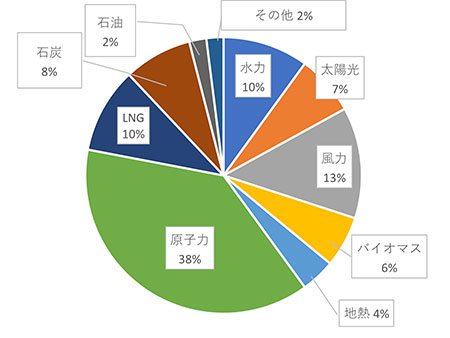

グループ②

CO2を減らす電源構成

経済効率に重点を置きつつ、再生可能エネルギーの比率を高め、火力発電の比率を小さくすることで、CO2の削減も追求した。

2050年のカーボンニュートラルの実現に向け、再生可能エネルギーを主力電源とし40%(水力10%、太陽光7%、風力13%、バイオマス6%、地熱4%)にした。日本の自然や地理的特性をいかし水力、風力、地熱の比率を高め、第一次産業で発生する貝殻などを活用しバイオマス発電の比率を押し上げていく。

資源に乏しい日本では、使用済燃料の再利用を可能とする原子力発電は、安全性をクリア出来れば最適な発電であると考え38%とした。

海外依存率が高く発電時にCO2を排出する化石燃料による火力発電については、20%(LNG10%、石油2%、石炭8%)とし比率を低く設定。

今後、アンモニアなどの発電技術の確立に期待し2%とした。

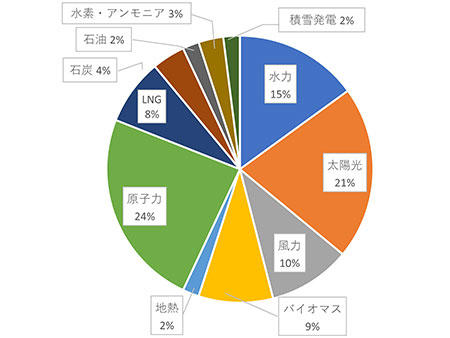

グループ③

再生可能エネルギーの可能性

再生可能エネルギーの割合増加により、国内のエネルギー自給率の向上とCO2削減を目指した。

再生可能エネルギーを57%とし、特に家庭や学校への普及促進に期待し太陽光を21%、洋上風力発電の導入拡大を目指し風力を10%とした。バイオマス発電はりんご剪定枝(せんていし)と農業廃棄物の高度利活用により増加すると考え9%に設定。

原子力は15年後の次世代の技術に期待し、再生可能エネルギーに次ぐ主力電源として24%とした。

火力は14%とし発電割合を減少させたが、一方でLNGは地政学リスクが少なくCO2排出量が石炭や石油よりも少ないことを考慮して設定。

その他、水素・アンモニアの社会実装に向けて3%、雪氷熱の利活用に期待し2%とした。

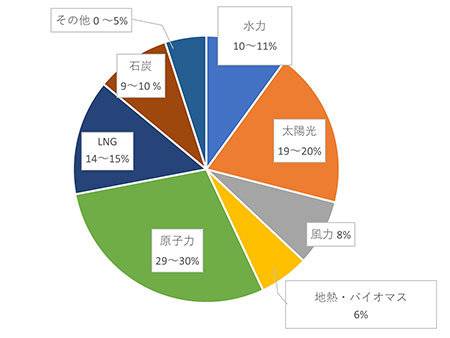

グループ④

未来を紡ぐ!!希望と再生のカーボンニュートラル

新技術の導入や地政学リスクを考慮しつつ脱炭素社会の実現をかかげた。

再生可能エネルギーを主力電源とし構成比は40~45%に設定。ペロブスカイト太陽電池や洋上風力に期待。

原子力は、次世代革新炉の技術の確立や更なる安全性の確保から東日本大震災以前の25%よりも割合を増やし30%とした。

火力の割合は25%とした。CO2の排出、海外依存率の高さ、地政学リスク、貿易赤字の要因を総合的に考慮し、石油はゼロとし、石炭への依存率は10%程度としLNGの割合は、一定確保し15%の構成とした。

その他、自然変動の再エネを補完する電力貯蔵システムの新技術に期待を寄せ5%とした。

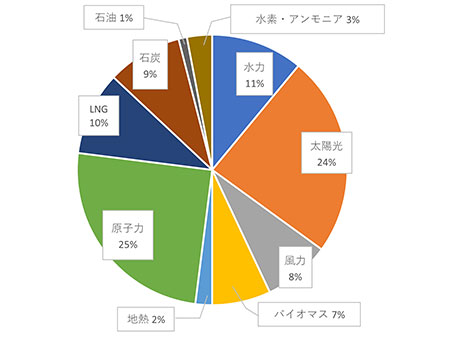

グループ⑤

再生可能エネルギーを活用し、持続可能な社会へ!!

資源の海外依存率とCO2を減らしていく安定供給と環境性を意識した電源構成を提案。

再生可能エネルギーは、設置場所の広がりを可能とするペロブスカイト太陽電池への期待をこめ24%とし、水力・バイオマス・地熱は、適地や資源の確保が難しいと考え水力11%、バイオマス7%、地熱2%とし、風力は8%の割合で設定。一方で、近年、風力や太陽光において、災害や地域共生との観点から課題があり、解決策に向けた対応も必要ではないかとの提起がされた。

原子力は、新規性基準の審査中の9基の稼働など考慮して25%に設定。

火力については、調達リスクの分散化、エネルギーの多様性から2030年度の目標数値の半分の20%(石炭9%、石油1%、LNG10%)とした。

国内外の技術的な確立に期待し水素・アンモニアを3%に設定。

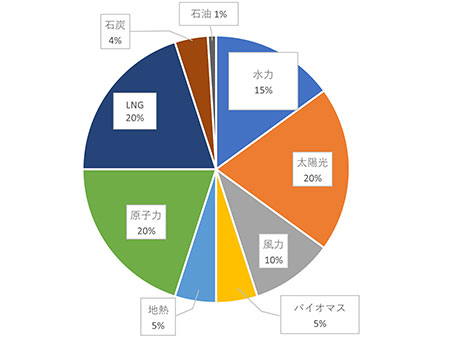

グループ⑥

温室効果ガスを減らそう

エネルギー自給率への貢献、蓄電技術やグリッド管理の進化に期待を寄せ再生可能エネルギーの比率を55%(太陽光20%、水力15%、風力10%、バイオマス5%、地熱5%)に、原子力は安全性リスクの観点から2030年度目標と同程度の割合の20%とした。

火力は、環境性を重視しLNGを中心とした構成にし、LNG20%、石炭4%、石油1%とした。

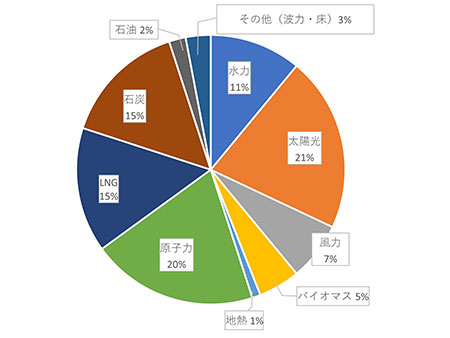

グループ⑦

汽力発電と新たなイノベーションが支える

再生可能エネルギー主体への挑戦

安全性を大前提に、CO2を排出しない新たな発電方法を提案。水力11%、太陽光21%(外壁設置など)、風力7%(洋上風力)、バイオマス5%、地熱1%と再生可能エネルギーは合計で45%とした。

原子力は、既存の原子力発電の稼働を目標として20%とした。一方で、高レベル放射性廃棄物の最終処分場が決まらない状況の中で、再稼働に対して国民の賛同が得られないとし処分地が決定されることが必要不可欠と考えた。

地政学リスクを最小限に抑え安定供給を意識しLNG15%。石炭15%、石油2%とした。

その他に、波力発電や振動発電を3%とし、新たな発電技術への期待を述べた。

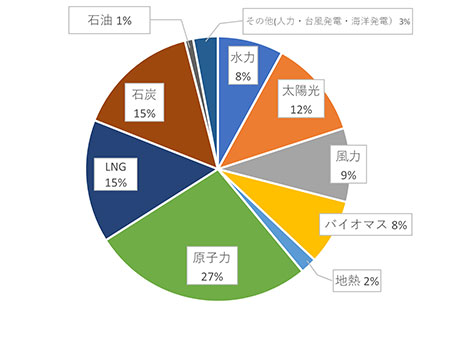

グループ⑧

電力構想 2040

経済性、安定供給を前提とし、資源が少ないハンデを乗り越えるため新たな発電方法に挑戦。

再生可能エネルギーは39%とし、その中でもペロブスカイトに期待し太陽光12%、水力は適地の制限を克服するため稼働率を高め8%、自然変動電源である風力は9%、バイオマスは海外調達量の割合が高い点が課題である一方リンゴの枝など国内のバイオマスにも期待しつつ8%、地熱は2%とした。

原子力は、既存の原子力を稼働させ発電量を増やし、電気料金の押し下げ効果を期待。将来的にはSMR(小型原子力)などの導入により27%。

火力は、地政学リスクとエネルギーの多様性から石炭15%、LNG15%、石油1%とした。その他に、台風、海洋などの新たなエネルギー活用に期待し3%を提案した。

グループワークに参加して!

- ワークショップは今までやったことがなかったのでよかった。エネルギーについてここまで深く考えたことがなかったのでこれからの日本に期待したいなと思った。

- 人によって発電方法の割合が違かったのが面白かったです。自分と全然違うパーセントでも理由を聞くと納得できるのが面白かったです。

- 波力発電や床発電などまだまだ聞き慣れていないエネルギーの作り方や、可能性のある発電について話し合いの中で見つけることが出来た。

- 火力発電を減らすために、再生可能エネルギーを増やす必要があるが、経済、安全、効率の面から何が1番いいのか話し合いました。

- ペロブスカイトによる新たな太陽光発電の可能性が印象に残った。気候によって変動されやすいものであるが軽量化などで多く活用されるようになれば飛躍的に発電量が上がることもあるのでは無いかと思った。

- 自分たちが思いつかなかった発電方法をたくさんあげていたのが印象的。

- 今回の講義で特に印象に残っているのはエネルギーミックスの大切さ。火力発電の燃料にもそれぞれのメリットデメリットがあることや、コストを抑えることの重要性などを考えるきっかけになった。