大阪・関西万博を巡り、未来のエネルギーを体感するパビリオン見学を実施

2025.9.11

実施概要

大阪・関西万博が開催中の関西地域にて、学部・学年、大学の枠を超えた大学生20名が参加。研修会では、資源エネルギー庁から日本のエネルギー事情について説明が行われた後、万博会場に隣接する大規模太陽光発電所「大阪ひかりの森」プロジェクトについてサミットエナジー株式会社の担当者が講義を実施した。その後、万博会場内の人気パビリオンである「ガスパビリオン」と「電力館」を見学。未来のエネルギー技術に触れ、これからのエネルギー政策を自分事として考える機会を提供した。

講義「エネルギー政策の今後の方向性について」

(資源エネルギー庁 須山 照子氏)

参加学生を対象に、日本のエネルギー政策に関する講義を実施した。日本を取り巻くエネルギー情勢の変化や、第7次エネルギー基本計画、2040年度エネルギーミックスなどについて、須山氏が解説した。

日本におけるエネルギー情勢と安定供給の重要性

日本は、化石燃料に乏しく、ほとんどを海外から輸入に依存している資源を持たざる国である。国際的な地政学リスクが顕在する中で、エネルギー安全保障を巡る環境が厳しい状況の中、長期的、総合的かつ計画的な視点に立ち、エネルギー政策を遂行していくことを目的に2002年6月に「エネルギー政策基本法」が制定された。当該法律に基づき、2003年10月に第1次エネルギー基本計画が策定され、その後、3~4年毎に検討を加え、本年2月18日に第7次のエネルギー基本計画が策定された。2011年の東日本大震災による原子力発電所の重大事故が大きな転機となり、再生可能エネルギーの普及が加速した。一方で、日本のエネルギー自給率は15%程度にとどまり、G7諸国の中で最低水準にある。加えて、依然として原油輸入の多くが地政学リスクの高い中東に依存している。

さらに、ウクライナ危機以降の燃料価格高騰や円安の進行は、電力料金や貿易収支に深刻な影響を与えおり、エネルギー安全保障を巡る環境は厳しい状況にある。DX(デジタルトランスフォーメーション)やGX(グリーントランスフォーメーション)の進展に伴い、今後、データセンターや半導体工場の建設が相次ぎ、電力需要の増える見通しが示されている中で安定的かつ低コストの脱炭素電源へのニーズが一層高まっている。そのため、再エネと原子力発電はともに最大限活用しつつ、特定の電源や燃料源に過度に偏らず、多様な電源をバランス良く組み合わせ、経済・産業政策と連動させながらエネルギー政策を進めていくことが求められている。

世界的な脱炭素社会の実現に向けて

世界的なカーボンニュートラルの潮流における日本の温室効果ガスの削減目標は、2030年度目標は2013年度を基準年として46%削減に向けて弛まず着実に進めていき、2035年度、2040年において、それぞれ60%、73%削減することを目指す。そのためにも、徹底した省エネに加えて、電化や非化石転換が今まで以上に重要となる。脱炭素社会に向けては、エネルギー分野においても最先端技術が重要な鍵となる。大阪・関西万博でも、「太陽光エネルギー」、「水素エネルギー」、「カーボンリサイクル」、「メタネーション」、「大気中のCO2を直接回収するDAC技術」、「バイオガス発電」など、様々な未来のエネルギー技術が集結しており、身近な体験を通じて関心を深めることが、未来を拓く第一歩となるのではないか。

参加者の声

- 詳細なデータや歴史、そして非資源国である日本の特性を踏まえたうえで、今後の展望を説明していただけたことは、来年からインフラ業界で働く自分にとって非常に勉強になった。

- エネルギーについてある程度理解しているつもりであったが、講義内容には知らない点も多く、新しい知識を得ることができた。

- エネルギー政策について詳しく学ぶことができ、再生可能エネルギーの必要性を改めて強く認識することができた。

- 資源が乏しい日本を含め、各国のエネルギー事情や世界的な将来の取り組みについて学ぶことができた点が印象的だった。

講義「一般ごみの最終処分場を利活用した太陽光発電事業」

(サミットエナジー株式会社 安達 拓也氏)

大阪・関西万博の会場、夢洲。その西側に広がるのが、大規模太陽光発電所「大阪ひかりの森プロジェクト」だ。当プロジェクトの維持管理運用等に携わるサミットエナジー株式会社の安達氏より説明があった。

「大阪ひかりの森プロジェクト」の経緯

大阪・関西万博会場の西側の土地は、大阪市環境局が管理する一般ごみ焼却灰を埋立てる最終処分場であり、焼却灰に残留する有機物由来のメタンガスが未だ発生し不等沈下する地盤であり、かつ、2mもの段差がある凹凸な地形で、埋立て完了後も直ぐには土地として有効活用が困難とされてきた場所であった。この未利用地を未来のエネルギー拠点へと転換させる挑戦として当プロジェクトは始まった。発端は、2010年に大阪市が活用アイデアを公募したことに始まる。そこで採択されたのが、サミットエナジー株式会社の親会社である住友商事株式会社と三井住友ファイナンス&リース株式会社が共同提案した「多くの企業がメガソーラー事業に参加する仕組み」だった。大阪市が場所を提供し、在阪企業を中心とした民間企業11社が共同してメガソーラーを活用する官民協働の仕組みだ。これにより2013年10月から「大阪ひかりの森プロジェクト」の発電事業が開始された。

「大阪ひかりの森プロジェクト」のこれまでとこれから

プロジェクトはさまざまな技術を駆使して進行。地盤沈下に対応するために開発された特殊なアルミ製V字型架台を採用。角度を変えることで高さを調整し軽量で塩害にも強く、1基約20分で組立できる施工性の早さを実現したという。地盤に負担をかけないH型コンクリート基礎と合わせ、他に類を見ない発電所が建設された。

プロジェクトを進める中で2018年の台風21号により、最大瞬間風速60m/sに迫る暴風と記録的な高潮が夢洲を襲い甚大な被害にもあった。特高変電所は一部浸水、パネルの約37%にあたる1万3千枚以上が飛来物でヒビ割れる等破損。破損したパネルは交換、破損を免れたパネルは一枚毎に健全性を徹底的に確認し、内部欠陥の有無で選別し再利用して復旧するなど、自然災害の脅威にも遭遇したが、現在、当初の想定を約20%上回る量の電力を生み出している。発電した電力は、隣接する万博会場への「ゼロカーボン電力」の一部として電力会社を通じて供給されるだけでなく、収益の一部は地元の環境活動へ寄付するなど企業・地域・社会の共生を目指しつつ持続的な取り組みを行っている。

施設見学 大阪・関西万博 「ガスパビリオン おばけワンダーランド」

講義を終えて向かったのは、大阪・関西万博会場。

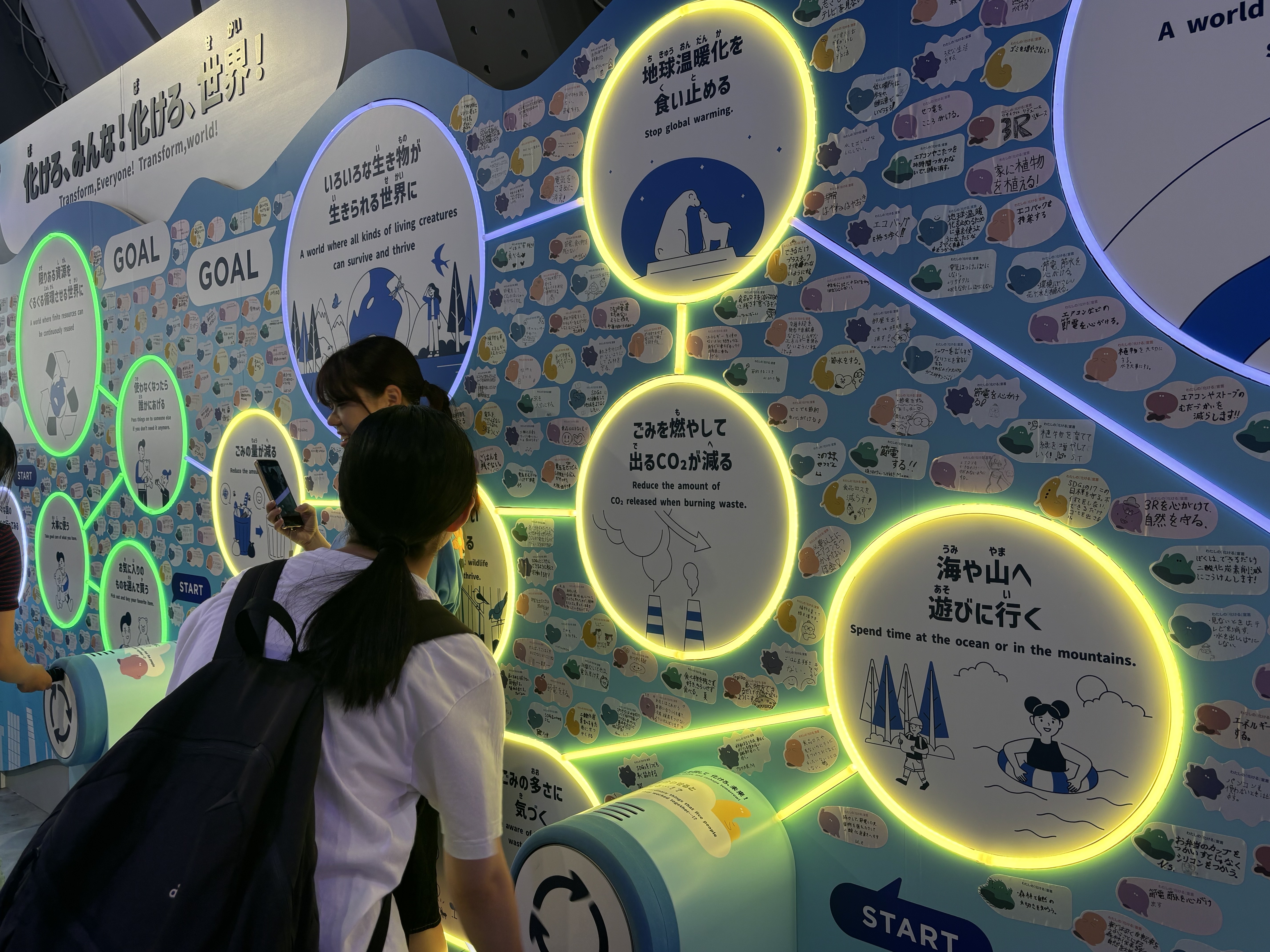

まずは、一般社団法人日本ガス協会が出展する「ガスパビリオン おばけワンダーランド」を体験した。コンセプトは「化けろ、未来!」。参加者はXRゴーグルを装着しておばけの世界へと足を踏み入れると仮想現実の世界が広がり、自分も周囲もみんなお化けの姿に変身。おばけのキャラクターに導かれ二酸化炭素のモンスターとの対決が始まる。お化けに変身した参加者たちが、一斉に手からレーザー光線を出して攻撃。その結果e-メタンが生まれるというアトラクションだ。おばけの仲間たちと、ガスの脱炭素化技術として注目される「メタネーション」技術など、ガス業界の未来に向けた取り組みを楽しく学ぶことができた。

「化ける」というキーワードには、私たちの意識や行動を未来のために変えていこう、というメッセージが込められている。

そもそもe-メタンとは、再生可能エネルギーなどを用いて作られたクリーンな水素と、工場・発電所などから回収した二酸化炭素(CO₂)を原料に製造される合成メタンのこと。e-メタンはCO₂を再利用するカーボンニュートラルな未来の都市ガスであり、既存のガス導管やガス機器をそのまま利用できるのが大きな特徴だ。大阪・関西万博の会場でも実際に、会場で発生する生ごみを発酵させたバイオガスや空気中のCO2とグリーン水素からe-メタンを製造し、会場内で利用する実証実験が行われている。

参加者の声

- 新しいエネルギーであるe-メタンについて、XRを用いて楽しみながら学ぶことができてよかった。映像が細かくてのめり込んだ。

- 水素とCO2を合成することによってできるe-メタンという燃料を初めて知ることができてよかった。既存のガス管をそのまま使用することができるということから、導入のコストも抑えられるため、導入しやすくて良いと思った。

- XRの映像がリアルで、地面なども変化させることによって深刻さや思いやりの大切さをより伝えられるように感じた。また、e-メタンの魅力を伝えられる、というよりもエネルギーというものに関心をもって欲しい、身近にできることとして欲張りすぎないこと、といった小学生・中学生にわかりやすい表現が伝えられるようになっていたところが印象に残った。

- 二酸化炭素に水素を反応させることで、e-メタンができるというところが印象的でした。eメタンは、二酸化炭素の削減につながり、かつ燃料として使えるという点がすごく魅力的でした。

施設見学 大阪・関西万博 「電力館 可能性のタマゴたち」

次に、電気事業連合会が手がける電力館を訪ねた。電力館は、「エネルギーの可能性で未来を切りひらき、いのち輝く社会の実現へ」をテーマに未来社会を描いている。パビリオンの外観自体が大きなタマゴ型で、外壁に採用したさまざまな形の平面を組み合わせた「ボロノイ構造」は、天候や時間帯により日光のあたり方で変化をもたらす建物となっている。

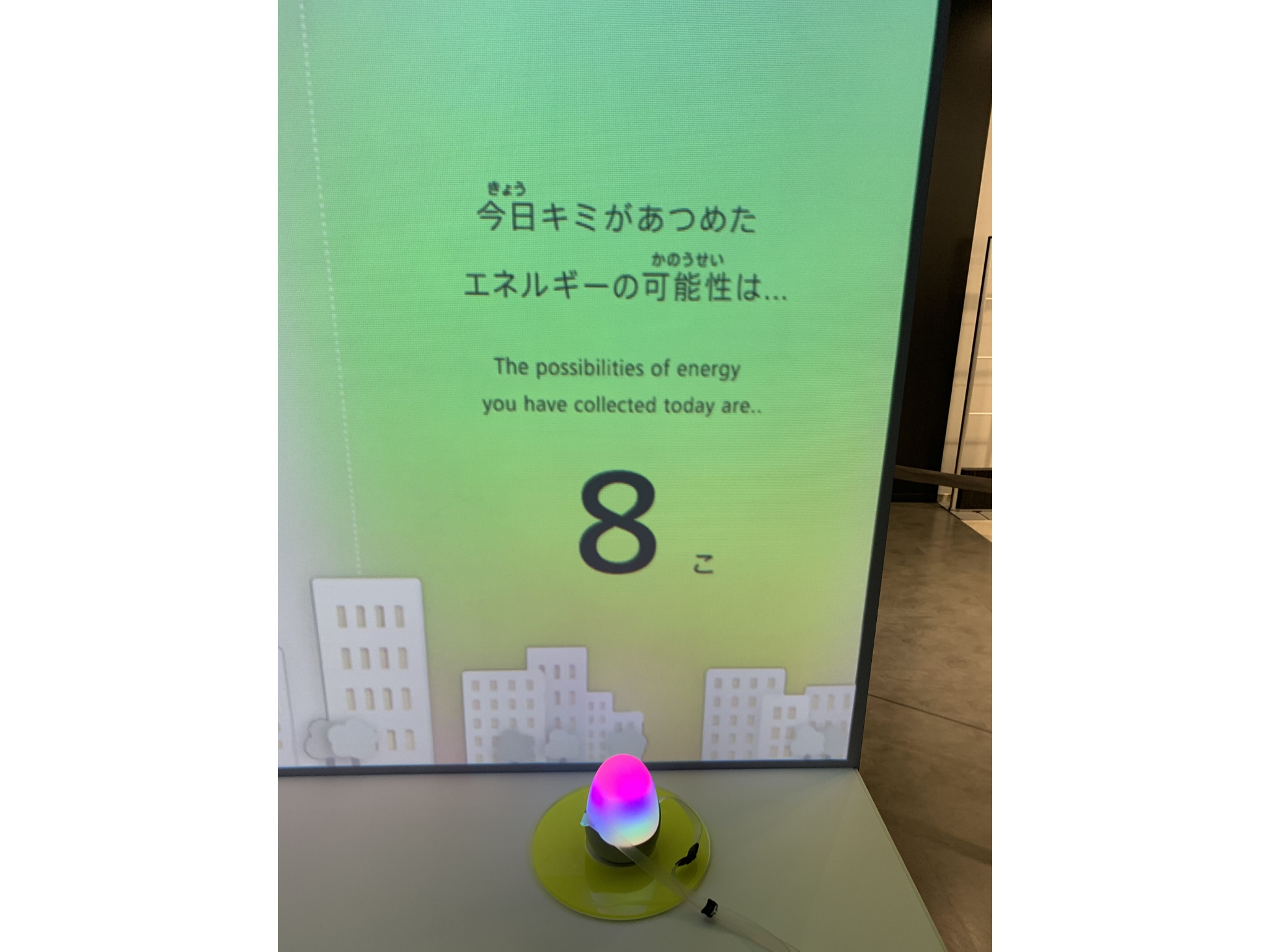

館内での体験は約45分間の3部構成。来場者は一人一つ、タマゴ型デバイスを首にかけて館内を巡り、プレショー、メインショー(可能性エリア、輝きエリア)、ポストショーの順で巡る。タマゴ型デバイスは来場者の体験に応じて光ったり震えたりする仕組み。上部には卵の殻、下部にはホタテの貝殻を混ぜたプラスチックが使用されている。

最初のプレショーエリアでは、パビリオンの世界観を映像とタマゴ型デバイスの連動で紹介。これから始まる体験への導入となる映像が上映される。未来のエネルギーへの探求心をかき立て、メインショー「可能性エリア」への期待感を高めるオープニングだ。

次のメインショー「可能性エリア」では、核融合、音力発電、宇宙太陽光発電など約30の未来のエネルギー技術が紹介されている。

各技術について楽しみながら体験できるゲームがフロアいっぱいに展開されており、来場者は自身のタマゴ型デバイスをそれぞれのゲーム内の設備にかざして「エネルギーの可能性」を集めていくという仕組みだ。体を動かし、時に協力し合いながらエネルギーの多様な可能性を発見していく参加者の姿が見られた。

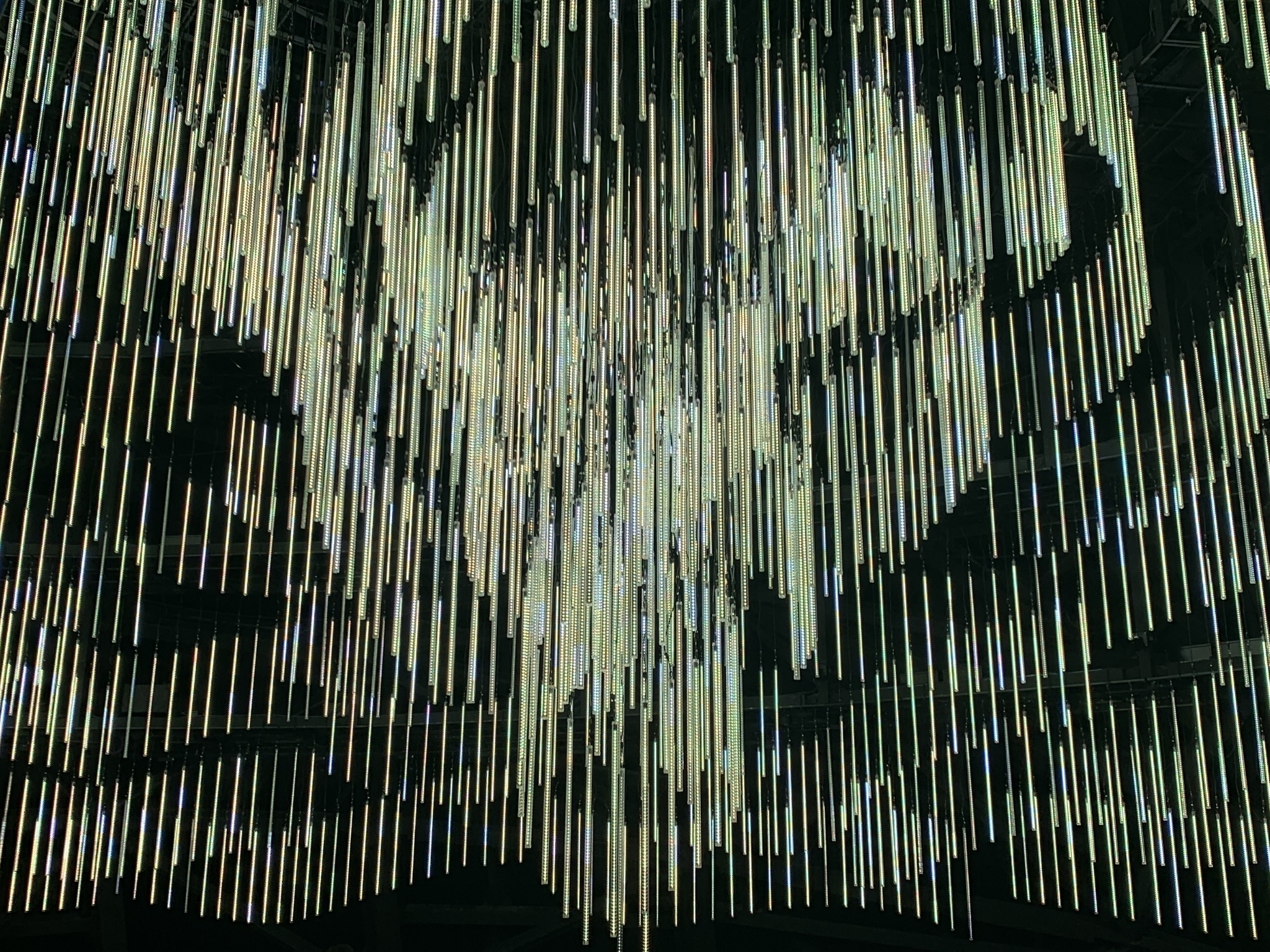

メインショー「可能性エリア」のフロアを抜けると、次に待っているのは、大空間の中にLEDが立体的に配置されたメインショー「輝きエリア」だ。ここでは、タマゴ型デバイスと連動した光と音の幻想的なショーが展開される。一人ひとりのアクションが未来の可能性につながっていくことを象徴するような、感動的な演出だった。また、最後のポストショーでは、各発電方法について解説された展示を通じ、メインショーでの体験を振り返ることができた。

参加者の声

- 核融合をデジタルで体験する部分と振動発電を体感するコーナー。核融合では原子核同士が近づく際に簡単には集まらないようになっているところや、近づくにつれてだんだんと寄せにくくなっているところがクーロンの法則に寄せてつくられていると感じ、核融合の難しさや自然の法則を遊びの中に忠実に取り入れられているように感じた。又、振動発電では自分の力で発電することが難しい一方、楽しさと夢を提供できるコーナーとなっていたのではないかと感じた。

- 発電やエネルギー技術の中で核融合が一番面白かったです。核融合は少量の燃料で大量のエネルギーを生産することができ、かつ二酸化炭素を出さないという点が、他の発電法にはない魅力的なところだと感じました。

- 無線給電の展示が印象的だった。実用化されれば、充電を気にしなくて良いのでとても便利だと思う。しかし、電気の使用量が増えてしまいそう。

- 体感型のアトラクションでマイナーな発電方法を体験できた点、文字の説明では理解しにくいものを感覚で理解できた点が良かった。

- 電力館を埋め立て地に建設するにあたって素材を軽くする必要があったことや、光る卵を作る上で試行錯誤を重ねた上、シンプルな光るデザインにした等、歴史を交えて裏側を知れたことは非常に興味深かったです。