大学生を対象に、カーボンニュートラル実現を目指すエネルギー技術の最先端を学ぶ講義・施設見学を実施

2025.9.24

実施概要

脱炭素社会に向けて様々な取り組みが盛んに行われる北九州地域にて、中国地域の大学生等を対象に学部・学年、そして大学の枠を超えた22名が参加した。研修会では、本年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画の概要やスペースLABO(北九州市科学館)を訪れ、科学現象の体験型展示を体感するほか、西部ガス株式会社で行われているガス事業やカーボンニュートラルへの取組みについて学んだ。続いて、ひびきエル・エヌ・ジー株式会社では、合成メタン(e-メタン)の実証事業やガス供給のインフラ設備などの説明を受けた後見学。カーボンニュートラルの実現を目指し、挑戦を続ける企業の姿に触れることで、未来のエネルギーを一緒に考える機会となった。

講義「エネルギー政策を考える~現状と今後の方向性~」

(資源エネルギー庁 須山 照子氏)

参加者に対して、日本のエネルギー政策に関する講義を実施。2025年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画を基に、2040年度の電源構成や温室効果ガス削減目標や脱炭素社会に向けた技術革新について資源エネルギー庁から説明を行った。

S+3Eを求めて、2040年度の方向性は

エネルギー政策では、「S+3E」の理念が重要だ。Safety(安全性)、Energy Security(安定供給)、Economic Efficiency(経済性)、Environment(環境性)の頭文字を取ったもので、これらをバランスよく実現することが求められる。日本のエネルギー自給率は15.3%(2023年度)で、OECD加盟国の中で下位2番目である。電気料金も資源のほとんどを海外に依存していることにより国際情勢による影響など受け変動を繰り返している。特に、ロシアの侵攻以降、電気料金も大きく上昇した。一方、再生可能エネルギーの導入拡大、原子力の再稼働、省エネにより、CO2排出量は2013年度を基準年とし2022年度は約23%程度削減している。

この状況下で、第7次エネルギー基本計画において2040年度の方向性が示された。再生可能エネルギーや原子力発電の最大限活用、火力発電については非効率な石炭火力は減らしつつ脱炭素への移行を担う電源として位置づけられた。LNG火力の確保、水素・アンモニアなどの次世代エネルギー、CCUS等を活用した火力の脱炭素化をすすめていく。

世界各国で脱炭素化に向けた動きは加速化しているが、各国のエネルギー事情は異なり、アジアでは、電力の大宗を火力に依存している。各国の事情に応じた多様な道筋による現実的な形でのアジアの脱炭素化を進めていく上での日本の役割は大きい。大きく変化する世界で、エネルギーの取り巻く情勢も変化している。その中で、S+3Eのバランスを追求した政策が求められている。

参加者の声

- エネルギー政策の観点から原子力発電の必要性について理解を深めた。福島の事故の教訓を生かし、より安全な原子力発電所の開発が進んでいることを学んだ。

- 再生可能エネルギーの推進が重要である一方で、変動性やコストの問題があり、原子力発電などの脱炭素電源とのバランスが鍵だと感じた。

- メタネーションや洋上風力など、新しい技術が地域で進んでいることを知り、未来のエネルギー像が見えた。

- 日本の発電において、どの発電方法を用いるべきと言うよりはバランスが大事であるということ。教育現場で子どもたちには、日本の資源やエネルギー事情と環境問題について考えさせたいと感じた。

施設見学

スペースLABO(北九州市科学館)

最初の見学先は、北九州市八幡東区にあるスペースLABO(北九州市科学館)。1階は北九州市と科学をテーマにした展示室、2階は不思議な科学現象をテーマにした展示室、3階はプラネタリウムと宇宙をテーマにした展示室となっており、参加者は体験型展示物を操作しながら科学現象を学んだ。国内最大の大型竜巻発生装置では、竜巻の生成過程を間近で観察し、上下から見ることで回転方向が変わる仕組みを学んだ。光や振り子のコーナーでは、影の色の変化や物理現象を実際に体験し、科学の楽しさを味わった。

参加者の声

- 体験型の施設であったため、自分の経験を持って物理現象を理解できたことが良かった。

- 竜巻発生装置を初めて見たので印象に残った。竜巻の生成過程について詳しく知ることができたのはとても良い経験だった。

- 科学を単に技術として見せるだけでなく歴史等も併せながら体験できたのがひとつのストーリーを見るように面白かった。

- 音が伝わる速さを340メートルの管を通して実感できた。実際の生活の中で体感することはほとんどないので、印象に残った。

西部ガス株式会社 講演

ガスエネルギー事業と脱炭素への挑戦

西部ガス株式会社から、液化天然ガス(LNG)をマレーシアやサハリンなど海外から輸入し、都市ガスを製造し、パイプラインで地域の方々の暮らしに安全に安定的にガス供給を行うプロセスが紹介された。西部ガスグループでは、今までエネルギーとくらしのサービスを通じて、地域とのつながり、信頼を築くことが出来た。これから2050年に向けては、持続可能な活力ある地域・社会に向けて地球温暖化などの環境価値の確立に向けて取り組んでいくとの説明があった。

参加者の声

- ガス供給の安定性と災害復旧の重要性に驚いた。特に、24時間365日供給を支える裏側の努力を知り、信頼感が増した。

- ガス事業者として、ガスを安全に、確実に届けるための工夫が幾重にも施されていることを知った。

- 地域に根ざしたエネルギー供給の意義が分かった。地元で使われるガスが環境に配慮した形で供給される仕組みに興味を持った。

- 電気とは違いガスは家庭の元栓まで安全に送り届けるという取り組みについて印象に残った。理由は、ガスの製造から家庭の元栓までの長い経路を一つの会社が担っており、すごいなと思ったから。

- 天然ガスを軸とした事業でありつつも、メタネーションのような最新的な技術の実証実験に正面から取り組むパワフルさが印象に残った。その一方で、人の柔らかみも感じた。

ひびきエル・エヌ・ジー株式会社

メタネーション設備見学

次に訪れたのは、西部ガスグループのひびきエル・エヌ・ジー株式会社である。2010年4月に設立された同社は、パイプラインによるガス供給の他、北部九州各地へのタンクローリーで供給しているガス広域供給拠点でLNGの受け入れ、貯蔵、気化、供給を主事業としている。同社のひびきLNG基地は、操業開始から11年目を迎える。九州の玄関口、関門海峡の日本海側に位置し、全長300mの世界最大級のLNGタンカーが着岸可能だ。製造フローでは、まず船からマイナス162度のLNGを受け入れ、貯蔵タンクに保管。タンクは二重構造で断熱されており、気化器で海水と熱交換して天然ガスに変換する。熱量調整と付臭後、パイプラインやタンクローリーで各所に天然ガスを供給している。

2025年度中には同社の隣接地に新設されるLNG火力発電所へ天然ガスを供給する。

更には、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けてメタネーションの社会実装に向けた実証事業を行っている。

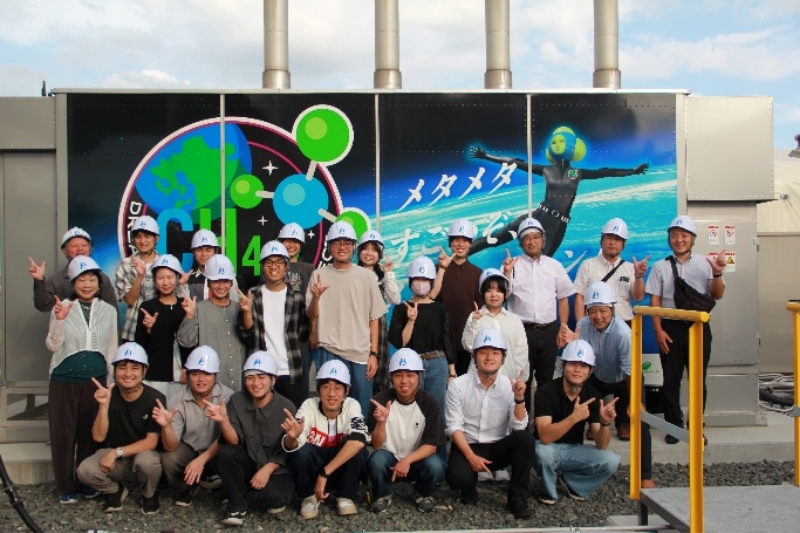

メタネーションの実証事業設備に到着すると「メタ姉さん」をあしらったメタネーション装置が出迎えてくれる。二酸化炭素(CO2)と水素(H₂)から生まれた身長175㎝のメタンの妖精だ。メタネーションのことなら何でも知っている、姉御肌で「メタメタすごいわよ!」が口ぐせとのこと。

メタネーションとは、CO2とH₂を反応させ都市ガスの主成分であるメタンを合成する技術であり、この技術で製造された合成ガスがe-methane(e-メタン)である。e-メタンの利用によって排出されるCO2とe-メタン製造のために回収されるCO2の総量が同等となるため大気中のCO2は増えず、脱炭素社会に向けての切り札とされている。

西部ガスグループでは、e-メタンの原料に、ひびきLNG基地から回収したCO2や地域から排出されるCO2、再エネ電源を用いて作ったH₂や近隣の副生水素を最適に組み合わせることで、原料調達コストの削減に取り組んでいる。実証事業で製造されたe-メタンは、本年6月から12月までの間、既存のパイプラインを使用して供給されるとのこと。地域資源を活用した当該実証事業に、参加した学生からは次世代エネルギーの息吹を感じ取っていた。

参加者の声

- メタネーションについて今日まで何一つ知りませんでしたが、実際に目で見て、大きな設備に圧倒されました。脳と体に刻まれた今日の記憶は、忘れないと思います。

- 現在のメタネーション実証設備で生成可能なe-メタンが1年間フル稼働で300〜400世帯分だということに驚いた。これがより事業展開していけると、脱炭素社会に向けて大きく前進していけると感じた。

- メタネーションについて今日まで何一つ知らなかったが、実際に目で見て、大きな設備に圧倒された。

- 実際にメタネーション施設に行き、パネルを用いてどのようにe-メタンを生成しているのかを知れたのが良かった。特に印象に残ったのはメタ姉さん。とても印象に残るキャラクターでメタネーションを知るきっかけになるなと個人的に感じた。

- 実際の施設を目の前で見ることができたことがよかった。e-メタンの仕組みについても詳しく分かりやすく説明してくださったので、知識のない私でもある程度理解することができた。

- e-メタンの生成過程が理論上はできるのだろうとは思っていたが、実際にe-メタンを生成できて、実装できそうな所までできているところが印象に残った。

- メタネーションや風力発電への取り組みが印象的だった。e-メタン製造のプロセスを講演で学び、その技術が地域資源と結びついていることに感動した。