大学生を対象に、再生可能エネルギーに関する最先端の技術や原子力発電について学ぶ講義・施設見学を実施

2025.3.5

実施概要

四国地方にて、大学生を対象とした施設見学会を実施した。参加したのは15名の大学生と教員。見学会では木質系バイオマス燃料による発電を行う「大洲バイオマス発電所」、および四国地方唯一の原子力発電所「伊方発電所」とそのPR館である「伊方ビジターズハウス」を訪れた。あわせて、資源エネルギー庁からエネルギー政策に関する講義を実施。2025年2月に閣議決定された第7次エネルギー基本計画に触れた上で、日本のエネルギー政策について考えるきっかけを大学生に提供した。

施設見学

大洲バイオマス発電株式会社 大洲バイオマス発電所

最初に訪れたのは、愛媛県大洲市長浜町にある大洲バイオマス発電所だ。2024年8月1日に営業運転を開始し、愛媛県内最大となる5万kWの発電出力をもつバイオマス発電所となっている。年間発電量は約3億9千万kWhで、約7万世帯分に相当する電力を生み出している。再生可能エネルギーの普及・利用拡大を目指し、海外産の木質ペレットを燃料として発電に取り組んでいる。参加者は実際の発電施設を間近に見ながら、バイオマス発電について様々な知識を学んだ。

カーボンニュートラルに貢献する、木質系バイオマス発電

発電所の方々のご挨拶に引き続き、15分程度の動画を視聴。大洲バイオマス発電所の概要と、発電の流れについて学んだ。バイオマス発電は、植物などから得られた生物由来の資源を活用して発電を行う仕組みだ。植物は成長する際に光合成を行い、大気中の二酸化炭素を吸収する。発電の際に木材を燃焼させて生じる二酸化炭素は、光合成の際に吸収した二酸化炭素と同量であるため、このサイクルを繰り返すことで大気中の二酸化炭素を増やすことのないカーボンニュートラルが実現できる。これが、バイオマス発電が持続的にエネルギーを生み出し続けることのできる再生可能エネルギーとされる所以だ。大洲バイオマス発電所では、環境・社会・経済の観点から適切に管理されていると国際的に認証された木質ペレットを100%使用。この木質ペレットは、東南アジア地域で生産されており、持続可能な燃料として選ばれている。

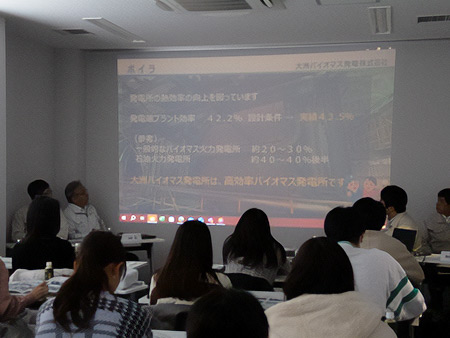

大洲バイオマス発電所の大きな特徴は、消費燃料の熱量に対して取り出せた電力量を表す「熱効率」が43.5%という数字を誇り、バイオマス発電の中でもトップクラスの高効率を実現していることだ。燃料のペレットに珪砂(けいさ)を混ぜ燃焼を安定させるなど、エネルギー変換効率を上げるための様々な工夫が凝らされている。

また、「固定価格買取制度(FIT)」を活用し、発電した電力を四国電力送配電(株)に売電している。この仕組みにより、再生可能エネルギーから得られた電力を安定した価格で送電できるため、四国地域のエネルギー供給基盤の強化に貢献している。

トップクラスの熱効率を誇る発電設備を見学

最新のバイオマス発電施設では、木質ペレットが搬入され、燃料として燃やされ、人々の生活を支える電力になるという一連の流れを理解することができた。

発電所の近くの港で荷揚げした燃料をダンプトラックに積み、燃料倉庫まで移送・保管し、その後、専用の屋根付きトラックで発電施設内に1日に約60往復して運び込む。今回はトラックから燃料受け入れ設備に流し入れる様子に始まり、その燃料をボイラ設備内に一時的に貯蔵し、ボイラで使用する燃料の量を調整するバイオマスバンカ、発電所内で最も高さのあるボイラ屋上や、約7万世帯分の発電出力を誇るタービン発電機施設などを見学した。

燃料を燃やして発生した高温・高圧の蒸気によって回転し、発電機に運動エネルギーを伝えるタービン。高圧タービンと中低圧タービンによって構成されるのだが、大洲バイオマス発電所はその配置が特徴的だ。通常は、高圧タービンと中低圧タービンが並んだ軸の片端に発電機を設置するが、大洲バイオマス発電所では高速で回転する高圧タービンが減速機を介して発電機に連結され、さらにその反対側に中低圧タービンが連結されている。このように高圧タービンと中低圧タービンの間に発電機が挟まれる配置にすることで、タービン回転部の小型化が図られコンパクトで効率的な発電が可能となっている。

参加者からは、多くの質問があがった。「すでにトップレベルを誇る熱効率をさらに上げるための方法」や「木質ペレットを外国から輸入している理由」についての質問がされ、発電所の担当の方から、「実現できる熱効率の上限に近づいており、更なる効率化は難しいが発生した熱利用など検討の余地はある」という回答があった。また、木質ペレットの安定供給、価格面の観点から国内材の活用の可能性も探っているという。

参加者の声

- エネルギー効率を上げるためにいかに熱を極限まで回収するかの努力を感じることができた。

- 発電のプロセスを自分の目で見て理解することができた点がよかった。

施設見学

四国電力 伊方ビジターズハウス・伊方発電所

次に訪れたのは四国の西端、日本一細長い半島として知られる佐田岬半島。そこに位置するのが四国で唯一の原子力発電所「伊方発電所」である。今回、伊方発電所とそのPR館である「伊方ビジターズハウス」を見学し、原子力発電の現状と安全対策について理解を深める機会を得た。

堅牢な地盤と設備で災害に備える

まず伊方ビジターズハウスのシアターにおいて、3D映像を視聴。コミカルなキャラクターが登場し、伊方発電所の概要や原子力発電の仕組みが視覚的に分かりやすく解説され参加者たちは原子力発電について興味深く学んでいたようだ。

伊方ビジターズハウス内の見学では、伊方発電所の地盤である緑色片岩を見て、実際に触れることができた。伊方発電所はこの強固な岩盤上に直接建てられているため、地震が起きた際に受ける揺れは、軟らかい表層地盤上の建物が受ける揺れと比較し1/2~1/3程度となる。福島第一原子力発電所の事故後の再稼働にあたり、伊方発電所の沖合に走る断層を詳細に調査した上で、想定される最大規模の地震の揺れ(基準地震動)を設定。

ほかにも、津波への対策では、想定される最大の津波より伊方発電所は高い位置に建っているが、更に、浸水に備えた水密扉の設置や既存の電源系統に加えて非常用ガスタービン発電設備等を設置するなどの多様化が図られ、あらゆる箇所に地震や津波などの自然災害等への対策が施されていた。

また、現在建設が進められている原子力発電所で使用した「使用済燃料」を一時的に貯蔵する「乾式貯蔵施設」の模型を見学。この乾式貯蔵とは、十分に冷えた使用済燃料を乾式キャスクと呼ばれる金属製の頑丈な容器に収納し、空気の自然対流によって冷却する方法。水や電気を使用せず安定的に使用済燃料を貯蔵することが可能である。この、一時的に貯蔵されている使用済燃料は、ウランやプルトニウムといった燃料として再利用可能な物質を取り出し(再処理)、「MOX燃料」と呼ばれる燃料に加工して、再度発電に利用することになる。現在、この再処理等を国内で本格的に行う施設が、青森県六カ所村で建設中である。

実際に発電所構内を見学し、理解を深める

その後、伊方発電所の構内に移動。発電所内では使用済燃料を貯蔵する使用済燃料プールや発電機を回す大型のタービン、重要施設への浸水を防ぐために設置されている水密扉などを見学した。

参加者たちは普段は決して目にすることのない発電所内の設備を真剣なまなざしで見つめ、説明に熱心に耳を傾けていた。

四国地域全体が年間で消費する電力の約2割を供給しているという伊方発電所。その入念な安全対策の数々と「原子力発電所の稼働に最も大切なのは、地域の方々の理解です」という言葉からは、福島の悲劇を繰り返さないという強い意志、そして地域住民の信頼を裏切らないという覚悟がうかがえた。

参加者の声

- 原子力発電の仕組みを実際に見ることができて、興味深い体験だった。

- 原子力発電所内の安全管理の徹底さが印象に残った。厳しい入退域管理がされており安全確保に最新の注意を保っていることを実感できた。

- 安全管理の徹底さが印象に残っています。厳重管理を行いとても安全を保っているという信頼を持つことが出来たからです。

- 福島原発の事故でマイナスなイメージがあったが、エネルギー資源としては有効活用が期待できるので仕組みを実際に見て興味深い体験だった。

- 地盤の緑色片岩の説明が印象的だった。安全性が地盤も関係しているとわかったため。

- ビジターズハウスが小学生などでも楽しめるくらいワクワクするデザイン、施設を組み込んでいた。

講義「第7次エネルギー基本計画」に見る、今後のエネルギー政策

(資源エネルギー庁 須山 照子)

施設見学終了後、参加者に対して日本のエネルギー政策に関する講義を実施。2025年2月18日に閣議決定された第7次エネルギー基本計画を中心に、今後日本が目指す電源構成や、脱炭素社会を実現するための方針について資源エネルギー庁から説明を行った。

時代ごとに策定されてきた、エネルギー基本計画

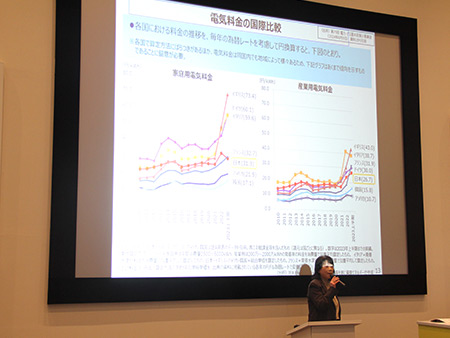

エネルギー政策においては、「S+3E」のバランスが重要だ。Safety(安全性)+Energy Security(安定供給)、Economic Efficiency(経済効率性)、Environment(環境)の頭文字を取っている。どの要素が特に重視されるか、そのバランスは時代とともに変容する。例えば1973年のオイルショックを契機に「安定供給」が重視され、石油に代わるエネルギーとして石炭、天然ガスや原子力の利用が拡大してきた。しかし、今もなお日本のエネルギー自給率は低水準にあり、エネルギーの安定確保が日本の安全保障上の重要な課題となっている。このような背景のもと、2002年6月に長期的・総合的かつ計画的な視点に立って、エネルギー政策を遂行していくことを目的として「エネルギー政策基本法」が制定された。その後2003年以降、主に3年ごとに「エネルギー基本計画」が策定され、直近では、2025年2月に閣議決定されたのが「第7次エネルギー基本計画」である。前回の第6次エネルギー基本計画の策定以降、ロシアのウクライナ侵略が発生し、我が国のエネルギー情勢は一変。あわせて、デジタル化による電力需要の増加が見込まれる中、あらためてエネルギー安全保障が重要となっておりエネルギー政策の再構築が求められている。

第7次エネルギー基本計画と、今後の日本のエネルギー事情

第7次エネルギー基本計画は、全体的な方針としてS+3Eを追求しつつ2050年のカーボンニュートラルへの実現、それに向けた2040年度のエネルギー需給構造などが示された。徹底した省エネの重要性は不変であるが、デジタル化の進展に伴い電力需要の増加が今後見込まれる中、脱炭素電源の確保が重要となる。再生可能エネルギーか原子力かといった二項対立的な議論ではなく、脱炭素電源の最大限活用を追求していく。

2040年度の電源構成として主力電源である再エネは4~5割、原子力は2割、火力発電は3~4割の見通しが示された。一次エネルギー自給率は3~4割、温室効果ガス削減目標として2013年度を基準年として2035年度には60%削減、2040年度では73%削減することを目指していく。国際情勢の不確実性、電力需要の見通しの不確実性、脱炭素技術の不確実性の中で、我が国は中長期的な予見可能性を高め、脱炭素と経済成長の同時実現に向けた舵取りが求められている。

参加者の声

- 実際に経験することは印象に残りやすいし、興味・関心を引きやすいものであるため現場に実際に行く経験が1番有意義なものであると感じた。

- 安定供給のためには、供給量と需要量を等しくすることが大事と知り、驚いた。エネルギーについてさまざまな視点から見ることで、社会科の授業でも活用できそうな知識が得られたのでとても有意義だった。