九州地域の大学生を対象に、日本のエネルギー事情や発電のしくみを自身の目で学ぶ施設見学会を実施

2024.9.13

実施概要

九州地域の大学生を対象とした研修会を実施し、教員を含めた27名が参加。佐賀県玄海町にある施設「玄海町次世代エネルギーパーク あすぴあ」および九州電力株式会社「玄海エネルギーパーク」を訪問し、エネルギーにまつわる展示や映像体験、原子力発電所構内の見学など、様々な角度から原子力発電について学んだ。

施設見学のほか、資源エネルギー庁によるエネルギー政策に関する講義、学生同士のディスカッションを通して理想的な電源構成を考えるワークショップを実施。日本の地理的・経済的事情を踏まえ、エネルギーの重要性を理解した上で、将来あるべき姿を考える機会を提供した。

開会の挨拶

(経済産業省九州経済産業局 松林電源開発調整官)

開催にあたり、主催者である経済産業省九州経済産業局の松林電源開発調整官から開会の挨拶があった。

「九州地方は、原子力発電や太陽光発電、風力発電などの脱炭素電源の割合が日本の他地域に比べて大きく、環境・経済のバランスがとれた“ベストミックス”に近い状況です。世界的に脱炭素社会実現への動きが加速する中、日本の先端を走っているといえます。ただ、これだけでは十分でなく、火力発電やガスの使用等、CO2排出ゼロに向けた技術開発も必要となります。本見学会を通じてエネルギーに関する知見を深め、日本の未来について真剣に考える機会としてほしいです。」と、九州地方ひいては日本の未来を担う学生たちへの期待をにじませ、挨拶を締めくくられた。

講義「エネルギー政策を考える~現状と今後の方向性~」

(資源エネルギー庁 須山 照子)

日本のエネルギー事情を知る

講義では、日本の発電割合やエネルギーにまつわる世界の潮流、今後期待される発電技術など、エネルギーに関する幅広い知識を学習した。

日本は経済大国・電力使用大国であるにもかかわらず、資源に乏しくそのほとんどを海外に依存している。エネルギー自給率はなんと13%。海外に依存する分、政治・経済をとりまく世界情勢に大きく左右されているのも事実である。例えば、ロシアのウクライナ侵攻による影響や円安による影響等で、資源の価格は跳ね上がった。日本は海に囲まれており、隣国からの送電線やパイプラインもない。さらに社会のデジタル化に伴うデータセンター、半導体工場の増設などにより電力需要はますます高まっていく見通しだ。生活や産業に欠かせないからこそ、エネルギーを自国で賄うことは重要だ。学生たちにとって、この講義がマクロな視点から日本を捉える機会となり、俯瞰的かつ長期的な視点で物事を考えるきっかけとなることを願う。

より良い未来に向けてあらゆる選択肢を視野に

加えて、地球規模の喫緊の課題である「環境への配慮」について話題は広がる。日本の電源構成は、発電時にCO2を排出する火力発電(石炭、石油、液化天然ガス)が全体の7割を占める。世界的な潮流としてCO2排出量の削減が求められるなかで、日本は今後、火力発電の割合を段階的に下げ、2030年には4割、最終的には脱炭素化を目指している。

脱炭素電源と聞くと、まず再生可能エネルギーが思い浮かべるのではないだろうか。水力をはじめ、太陽光、風力、地熱、バイオマスなどを活用した発電方法である。実は原子力発電も脱炭素電源である。これらは発電時にCO2を排出しないメリットがあるが、安全性、安定性や発電効率等、に課題もある。こうした課題を克服する取り組みは着実に進んでおり、ペロブスカイト太陽電池や革新的な安全メカニズムを持つ原子力発電といった新技術の開発、日本の地理的特徴を生かした洋上風力発電の整備などが挙げられる。しかし、自然由来の再生可能エネルギーによる電力供給は、その特徴から立地的な制約を負う。現在、脱炭素電源の比率が4割を超えるのは、北海道、九州、関西エリアだけであり、発電量に地域的な偏りがある。さらに、電力会社のエリアごとに電力系統が分断されているため、それ以外の地域に電気を供給することが制限されているのが現状だ。脱炭素電源にシフトする未来を見据えると、発電した電力を全国に供給するためのインフラ整備にも目を向ける必要があるだろう。

安定した供給のためには、皆がアクセスできるインフラ整備が求められており、あわせて、コストや環境への負荷をなるべく軽減する。これらの条件をすべて満たし続けることは容易ではない。既存の発電の短所を補うことも、長所を伸ばすことも、新たな発電・送電技術を模索することも、すべてが日本の未来につながる。あらゆる選択肢を排除せず、私たち一人ひとりが日本のエネルギーの動向に関心を持ち続けたい。

参加者の声

- カーボンニュートラルの実現に向けて、日本の電源構成の現状からどのような課題が考えられるか、今後どのような技術が期待されているかなど、新たな視点を得ることができ、良い学習になった。

- 現在の電源構成について、他国と比較して考える機会は今回が初めてだった。電力関係の仕事に就きたいと考えている自分にとっては、現実と未来の可能性の両面からエネルギーについて考えることのできる貴重な時間となった。

施設見学

玄海町次世代エネルギーパーク あすぴあ

様々な展示を楽しみながらエネルギーについて学べる体験型学習施設「あすぴあ」を見学。自然のエネルギーを感じながら頭と体を動かし、再生可能エネルギーをはじめとした次世代の発電技術がもたらす未来の可能性に触れた。

五感を使って楽しみながら次世代エネルギーの力を感じる

はじめに、施設4階にある「風の庭」に案内していただいた。玄海町の自然豊かな眺望が楽しめる屋外スペース。海風で回る大きな風車を背に、空気の流れで施設の温度を調整する設備、ソーラーチムニーの説明を受けた。開口部に手をかざすと施設内から排出される空気に触れることができるという。続いて3階では「光の庭」を見学。太陽が降り注ぐテラスに、様々な色や素材のパネル、日時計、太陽電池など、太陽光発電に関する展示が並ぶ。学生たちはパネルに触れながら、温まり方の違いを体感していた。屋内に戻り、施設内の展示も見て回った。地球を模した映像が映し出される球体のパネルや、ボールを転がしてバイオガス発電の流れを追うアトラクション展示物など、五感を存分に使ってわかりやすく発電の仕組みを学んだ。時折笑い声や驚く声も聞こえ、終始楽しみながら新たな知識と出合っていた。最後に、プラネタリウムのような円形の空間に映像が映し出される「アースラボ」で、タブレット端末と連動したコンテンツを体験。タブレット上に描いたイラストが投影される様子に、学生たちは驚きの声を上げていた。エネルギーの歴史を振り返り、再生可能エネルギーをはじめとする未来のエネルギーの可能性をしっかりと感じていたようだ。

施設見学

九州電力 玄海エネルギーパーク・玄海原子力発電所

現在、稼働している原子力発電所は全国でわずか12基。そのうちの2基がここ、玄海町にある。玄海エネルギーパークでは、原子力発電の仕組みや安全への取り組みについて詳しく学ぶことができる。今回は「サイエンス館」と原子力発電所構内を案内いただいた。

過去の教訓から「想定外」の事態に備える

原子力発電は導入された当時、「夢のエネルギー」と呼ばれていた。少量の燃料から膨大なエネルギーを作り出すことができ、燃料は再利用もできる。CO2も排出しない。エネルギーのほとんどを輸入に頼っている日本において、エネルギーの安定供給を可能にする発電として期待されていた。しかし、2011年の福島第一原子力発電所の事故では想定を大きく上回る巨大津波により、非常用設備までもが停止してしまい重大な事故を招いてしまった。以来、全国の発電所には非常に厳しい安全基準が設けられることとなり、一部の発電所のみが稼働を許される状況となっている。現役で稼働している原子力発電所の、何重もの対策を実施する現場からは緊張感が伝わってきた。

安全性向上に向けた不断の努力

サイエンス館では、実物大の原子炉4号機を模したシアターで原子力発電の仕組みを学んだ。ウランの核分裂反応により生み出された熱を用いて、水を蒸気に変え、その力でタービンを回すことで発電する。核分裂反応で生成される有害な放射性物質を「核分裂を止める・燃料を冷やす・放射性物質を閉じ込める」の3段階で厳重に管理し、放射性物質を外部に漏らさない。万が一、重大な事故が発生した場合に備え、非常用電源の確保、冷却用ポンプ車や水素爆発を防ぐ装置、放水設備の設置など幾重もの対策の説明に、学生たちは熱心に聞き入っていた。

発電所では、稼働している3・4号機を中心にバス車窓から設備を見学した広大な敷地に原子炉格納容器をはじめ、前述の緊急時に使用する車両などの設備が分散配置されている。敷地は樹木を伐採した防火帯で囲まれており、外部からの火災の影響を最小限に留める工夫がなされている。緊急時に指揮を行う新たな対策棟は、完成間近であり、最悪の事態に備え安全性を追求する現場の空気を肌で感じた。日々たゆまぬ努力を続ける発電所の様子を、皆真剣なまなざしで見つめていた。

参加者の声

- 発電所の大きさを実感した。設備の内容や災害への対策などを目で見て学び、原子力発電に対して興味をもった。

- バス内で説明を受けながら施設の見学を行うことで、原子力発電への理解がより深まった。

- 原子力発電所構内を見学した後、エネルギーパークで模型などを見ながら説明していただいたことでとても分かりやすかった。

- 初めて原子力発電所を見ることができて実際の大きさに驚いた。また、発電方法を詳しく知ることができたので原子力発電所の見学が印象に残っている。

ワークショップ

「S+3Eを目指した 2040年度・2050年度の電源構成を考えよう」

日本の発展を支える原子力発電

ワークショップを始めるにあたり、玄海町長の脇山氏、教育委員会教育長の岩崎氏、教育委員会教育課長の加納氏がお見えになられ、町長からご挨拶があった。

「持続可能なまちづくりを推進している玄海町にとって、原子力発電所は非常に重要な存在です。原子力発電による安定した電力供給は、半導体工場やデータセンターをはじめとする企業の誘致に直結します。企業が進出することで雇用が生まれ、人々が住み着き、まちは活性化します。そのためには大前提として、安全に稼働し続けてもらう必要があり、電力会社には安全第一をお願いしています。もし発電所が廃止されてしまうと、玄海町だけでなく日本全体に大きな影響があるでしょう。仮に中東情勢が悪化し化石燃料の供給が長期間途絶えたら、日本は原子力に頼らざるを得ません。人々の生活・産業を守るためにも、原子力は今しばらく必要なのです。」

発電所を置く玄海町長の想いは、原子力発電について一日学んだ学生たちにしっかりと届いたようだった。

その後、教育長からは玄海町の魅力を伝える自作の歌のプレゼントがあり、和やかなムードでグループワークが始まった。

2050年度の目標に向けて、私たちが考える未来の電源構成

2040年度・2050年度の日本で実現される電源構成をテーマに、これまでの講義、施設見学での学びを踏まえ、5班に分かれてディスカッションを行い、発表・質疑応答を行った。

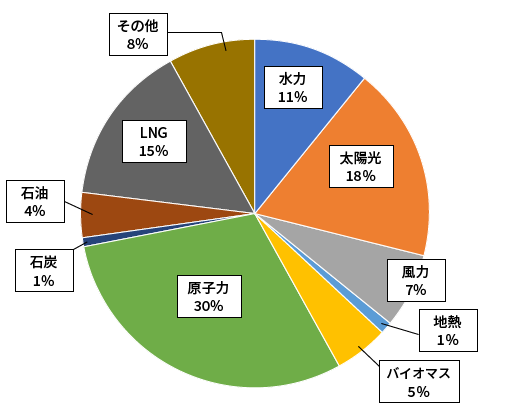

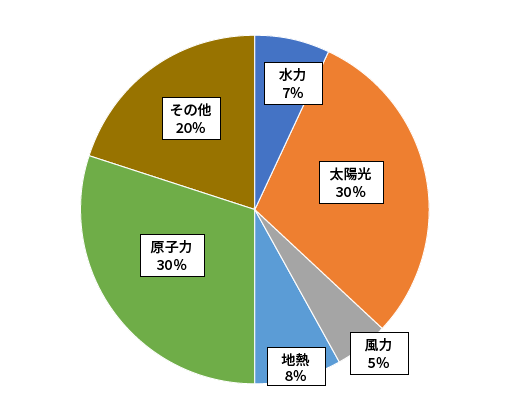

1班

2040年度の電源構成「減らせCO2」

2013年度比で温室効果ガス80%の削減

2050年の目標達成に向けて、火力発電で排出されたCO2を水素・アンモニアによる発電に利用し、全体のCO2排出量を削減する狙い。

再生可能エネルギー(42%):太陽光発電・風力発電の割合が増加。ペロブスカイト太陽電池、EEZでの風力発電を促進する。

原子力発電(30%):安定した電力の確保に必要と考え、安全性を最優先にしながらも割合を増やす。

火力発電(20%):CO2排出が少ないLNGを活用することで、石炭・石油の割合を減らす。

その他(8%):CO2を排出しない水素やアンモニアを利用する。

1班 2040年度の電源構成

「減らせCO2」

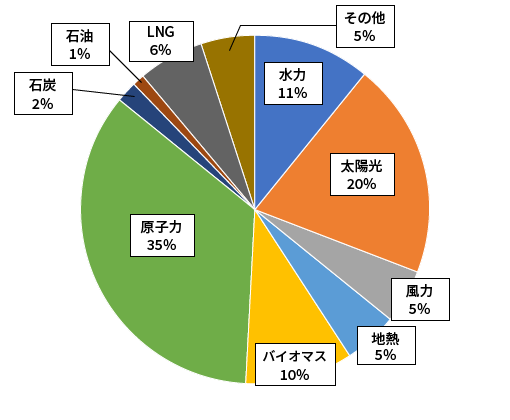

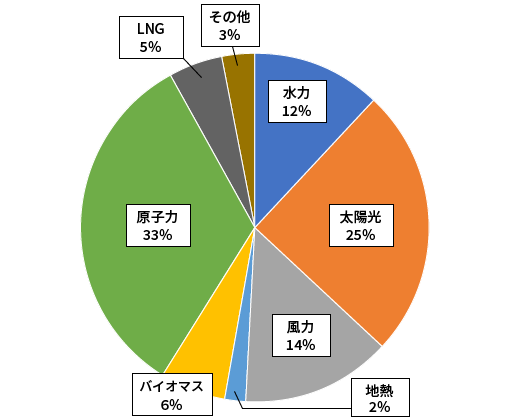

2班

2050年度の電源構成「Believe ourself for 2050」

2013年度比で温室効果ガス90%の削減

皆が環境への意識を高めることにより、再生可能エネルギーをはじめとした、脱炭素電源を中心とする構成に。

再生可能エネルギー(51%):ペロブスカイト太陽電池や洋上風力の設置台数の増加、バイオマス発電施設のさらなる活用に期待を寄せる。

原子力発電(35%): 安定したエネルギー供給の土台となるものの、地震大国の日本で大きくは伸びないと予想。

火力発電(9%): カーボンニュートラル実現のためにCO2を多く排出する石炭・石油の割合が減少する。

その他(5%): 水素による発電が増えると考えた。

2班 2050年度の電源構成

「Believe ourself for 2050」

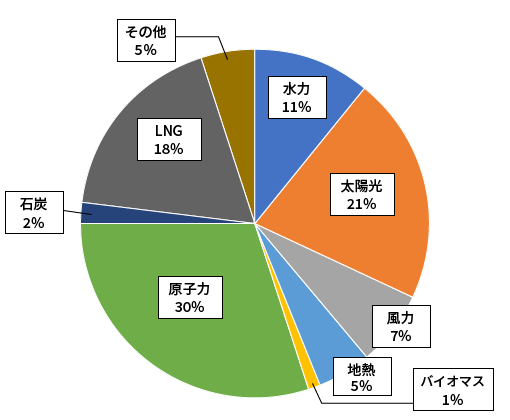

3班

2050年度の電源構成「S+3Eは無理でしょ‼」

2013年度比で温室効果ガス70%の削減

S+3Eを前提としたとき、2050年度までの脱炭素達成は難しいと判断。コスト面に重点を置いた現実的な方向性で検討した。

再生可能エネルギー(44~46%): 太陽光発電・風力発電の技術向上に期待し、増加と予想。

原子力発電(29~31%):電力生産のコストパフォーマンスが良く、CO2排出量が少ない点に注目した。

火力発電(20%): LNGを中心に、段階的に稼働率を引き下げる想定とした。

その他(5%): 潮流発電の実用化など、新エネルギーの技術革新に期待。

3班 2050年度の電源構成

「S+3Eは無理でしょ‼」

4班

2050年度の電源構成「CO2排出0を目指して!」

2013年度比で温室効果ガス80~100%の削減

近い将来の電源構成に注目した。今ある発電設備を活用しつつ、向上が見込まれる技術に期待をかけ、CO2排出0を追求する。

再生可能エネルギー(50%):主に太陽光発電を増加する。技術の進歩による軽量化に期待し、自転車や建物の屋根、農作地などへの設置が増えると見込んだ。バイオマス発電も活用する。

原子力発電(30%):2025年度の数値から想定。現在ある発電所設備を最大限活用する方向。

火力発電(0%):2025年の数値から技術の土台があると予想。CO2を排出しない水素・アンモニアに完全転換。

その他(20%):同設備を活用できる火力発電から水素・アンモニアを用いた発電に転換する。

4班 2050年度の電源構成

「CO2排出0を目指して!」

5班

2050年度の電源構成「S+3Eへの挑戦Ⅱ~カーボンニュートラルの実現~」

2013年度比で温室効果ガス70%の削減

それぞれの発電の長短所を考慮しながら、カーボンニュートラルに向けて再生可能エネルギーに比重を置く電源構成とした。

再生可能エネルギー(59%):水力、地熱に関しては周辺調査や地元住民の理解に時間を要すること、バイオマスに関しては設備や燃料の不足を懸念。太陽光や風力発電の設置面積増加に期待し、全体としては増加を見込んだ。

原子力発電(33%): 天候面で左右される再生エネルギーを補完する電源として活用するものの、安全面から国民への賛成を得られないとして33%に留まると予想。

火力発電(5%): 完全にはなくせないものの、LNGを使用することで脱炭素を実現する。

その他(3%): 水素・アンモニアのほか、新たな技術革新に期待を込めた。

5班 2050年度の電源構成

「S+3Eへの挑戦Ⅱ~カーボンニュートラルの実現~」

参加者の声

- 「2050年には火力発電をゼロにする」という話を聞いた時は壮大さに驚いただけであったが、実際にワークショップで目標を達成する方法を考えた時にその難しさを痛感した。今後は政策の動向に注目し、自分たちの予想とどのように異なるかを確認したい。

- 未来のエネルギーの構成を、実現可能性を考慮しながらディスカッションする機会が今までなかったので、とても面白かった。