山口大学

2023年12月26日

2023年12月26日

山口大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー政策の動向」と題し、エネルギー政策に関する授業及びボードゲームを実施した。

講義「エネルギー政策の動向」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

我が国は、2030年度46%の温室効果ガス削減目標、そして、2050年カーボンニュートラル実現に向けての方向性を示している。こうした野心的な削減目標の実現に向けては、日本の温室効果ガス排出の8割以上を占めるエネルギー分野の取組が不可欠である。

一方で、気候変動対策を進める中にあっても、エネルギーは全ての社会・経済活動の基盤であり、安定的で安価なエネルギー供給の確保は、いつの時代、いかなる状況下にあっても、最重要課題になる。

こうした観点から、エネルギー政策を進める上では、安全性(Safety)を大前提に、エネルギーの安定供給(Energy Security)、経済効率性(Economic

Efficiency)、環境適合(Environment)のバランスを取る、S+3Eが重要で2050年カーボンニュートラルの実現を目指す中にあっても、S+3Eのバランスを取り続けていくことが不可欠である。

2050年に向けては、S+3Eの全てを満たす完璧なエネルギー源が存在せず、さらに今後の革新的技術の進展や社会の変容などの不確実性があることを踏まえれば、徹底した省エネ、再エネ、原子力、水素、アンモニア、CCUSなどあらゆる選択肢を追求していく。まず、2030年度の新たな削減目標の実現に向けては、省エネの深掘りと非化石エネルギーの拡大を進めていく。省エネは、産業部門では、同じ業種・分野ごとの共通の指標(ベンチマーク指標)を見直し、工場等の省エネ技術の開発及び導入支援を強化していく。民生用では、高効率給湯器や断熱性能の高い住宅等の省エネの取り組みを推し進めていく。非化石エネルギーの拡大に向けては、再エネを主力電源として最大限の導入していく。そのために、太陽光に関していえば、次世代型太陽電池の社会実装の実現や、洋上風力の導入を進めていく。あわせて、再エネ導入拡大に向けては、電力系統の整備が必要となる。

原子力については、国民の信頼回復に努め、安全最優先で原発の再稼働を、更なる安全性向上を追求し次世代型革新炉の開発・建設を進めていく。

現在の主力である火力発電については、できる限り電源構成に占める比率を引き下げていく。そのため、非効率石炭のフェードアウトを着実に進めるとともに、2050年に向けて水素・アンモニアやCCUS等を活用した脱炭素型の火力へ置き換える取組を推進していく。

中国地域は、地域全体の最終エネルギー消費の8割が製造業が占め、産業部門が所有する自家用の石炭火力発電の割合が全国と比較して多い。また、中国電力の電源構成は、1/3が石炭火力となっている。

そこで、広島の大崎では、高効率な石炭火力発電とCO2を分離回収する実証が行われているが、更に、石炭にバイオマス燃料を混ぜてガス化し発電性能の検証を行う。将来的な方向性として、火力発電は、CO2を出さないアンモニアや水素を化石エネルギーに混燃して発電し、最終的には専焼で発電する実証も進められていく。水素、アンモニアは、発電部門のみならず、運輸、産業部門等にも導入が期待されている。

一方で、今後大量に必要となるアンモニアや水素を安定的に安価に供給するには、サプライチェーンの構築が必要不可欠となる。現在、山口県の周南コンビナートでは、既存のインフラを活用する検討や、中国、四国地域の瀬戸内エリアでの広域的連携の検討も進められている。

カーボンニュートラルの実現に向けては、各地域の実情に応じた多様な道筋を支援しつつ、我が国として2050年の脱炭素を目指し新たなイノベーションを創出していくことになる。

ワークショップの様子

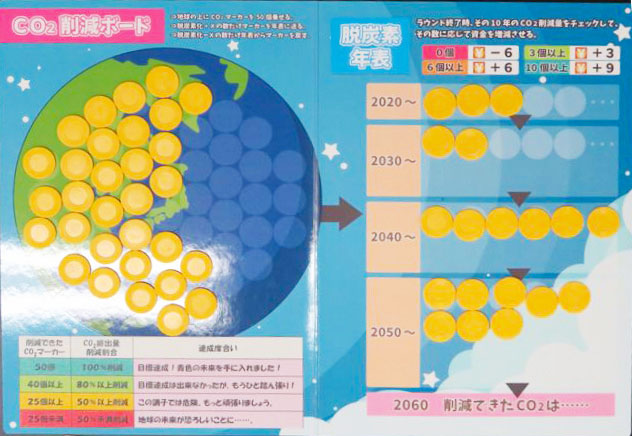

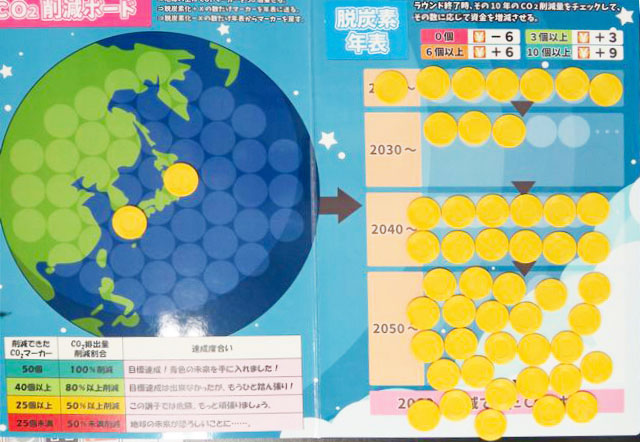

ブルー・ファウンダーズ~青色の地球を目指して~は、"CO2削減技術"に注目し、その技術開発を支援し投資を擬似的に経験することを通して、脱炭素化の流れやエネルギーミックスの達成に必要とされる技術、その技術開発過程や時代変化で発生しうる事象を知り、エネルギーについて考えるきっかけ作りとして制作されたボードゲームである。

グループ名「ももてつ」(コイン削減19枚 CO2削減率38%)

得意分野カード:(原子力、民生省エネ技術、CCUS、火力発電)

技術投資戦略として、得意分野カードに投資し、あわせてイベントもねらった。特に、火力発電とCCUSは関連技術として相性が良いため、当該技術にも多く投資を行った。

グループ名「うらんうらん」(コイン削減23枚 CO2削減率46%)

得意分野カード:(水力・地熱・バイオマス、蓄電池、CCUS、原子力、民生省エネ技術)

技術投資戦略として、原子力発電と当該発電に関連した水素関連技術に投資しつつ、資金調達のため蓄電技術を中心に投資を行った。

グループ名「元祖」(コイン削減48枚 CO2削減率96%)

得意分野カード:(原子力、民生省エネ技術、産業・運輸省エネ技術、蓄電池)

技術投資戦略として、得意分野技術を中心に、特に、産業・運輸省エネ技術と蓄電池の関連技術について連携しながら投資を行った。

参加者の声

日本は太陽光発電はそこまで発達してないと思っていたけれど、世界第3位で国土面積で考えると結構すごいということである。また、日本と世界を比較できたし、歴史的変換や地理的条件など様々な視点でエネルギーについて考えることができた。

特に印象に残ったことは各国のエネルギー確保の分布です。各国のエネルギー確保分布を見てわかるように各国それぞれであり原子力発電を廃止したり水力発電を主にしていたり各国の特色や政策によって様々な方針があるのだなと思いました。

電気代をおさえるためにどうすればよいか。電気代が上がっていることは理解できたが、それを抑えるためにどうしたらいいのか知りたい。

やはりエネルギーを使用する際には安全性が確保されていることが大前提であり私たちは考えなくても安全なエネルギーを用いることができているので幸せなことだと思いました。またどこかの国の影響によりエネルギー確保が長期間できないとなると不便であり日常生活に大きな支障をきたしてしまうと思うからです。

CO2を地中に埋めるという話についてよく原理が分からなかったのでもう少し詳しく聞きたいなと思いました。

日本はロシアに依存していたということが印象に残った。ロシアの戦争によって大きく変わったことがわかったから。

日本は自給率がとても低いので、そこをどのように解決していくのかに興味が湧きました。

日本は資源が乏しいのでその中でも使える資源を開発していく方法について聞いてみたい。