山口東京理科大学

2023年11月07日

2023年11月07日

山口東京理科大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「S+3Eの実現に向けて~エネルギー安定供給確保と脱炭素に向けて~」、中国経済産業局から「中国地域のカーボンニュートラルに向けた動き」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「S+3Eの実現に向けて」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

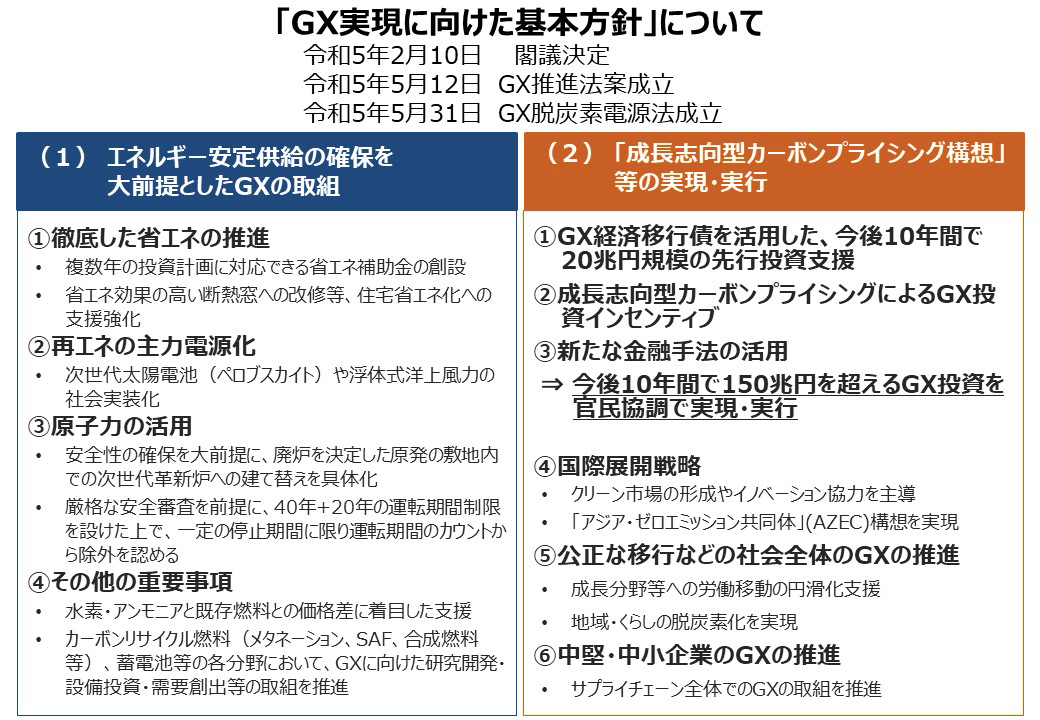

エネルギーは全ての社会活動・経済活動を支える土台となる。資源が乏しい我が国においては、S+3Sを満たす完璧なエネルギー源が存在せず、今後の技術開発などの不確実性があることを踏まえれば、再エネ、原子力、火力、水素、CCUSなどあらゆる選択肢を追求することが重要である。

その上で、再エネは、2050年のカーボンニュートラルの実現に向けて、地域共生を図りながら、2030年度の再エネ比率36%~38%を目指す。太陽光、風力など自然変動電源については、調整力をどのように確保していくのか、適地をどのように確保していくのか課題にも対応しつつ導入拡大に向けて取り組んでいく。

原子力は、2030年度原子力発電比率20~22%の実現に向けて、安全性の確保を大前提に再稼働を進めていく。原子力の安全性については、東京電力福島第一原子力発電所の重大事故への深い反省を踏まえ、①重大事故対策の新設、②地震及び津波対策の強化、③火山、竜巻、森林火災などの自然災害への対応、④意図的な航空機衝突への対応、⑤最新の知見を基準に反映し、それに対する適合を義務づける仕組みなど、更に規制が強化された。その新規制基準に適合した原子力発電所は、地元のご理解も得ながら再稼働を進めるというのが政府の方針。

2050年に向けて、安全性を大前提とした既存の原子力発電の活用や次世代革新炉の開発、建設も脱炭素社会に向けて重要な要素となる。

その他に、水素、アンモニア社会の実現に向けサプライチェーンの構築、CCSの事業環境整備に向けた取組も展開する。同時に、省エネ型の社会構造の転換に向けて、企業には省エネ設備の更新、家庭向けには断熱性能の向上とともに高効率給湯器の導入、運輸面では、クリーンエネルギー自動車の普及を目指していく。脱炭素社会に向けて、あらゆる政策を総動員していくことになる。

講義「中国地域のカーボンニュートラルに向けた動き」(中国経済産業局 岡田 猛氏)

中国地域のエネルギー消費量は全国比で13.2%となっていおり、その多くが製造業が占めている。また電力供給の状況を全国と比較すると自家用火力発電の割合が高いことが特徴となっている。さらに域内総生産に対してCO2排出量が他地域に比べて高く、その要因は、鉄鋼、化学等の基礎産業などに代表される産業部門によるものである。

山陽側にはこのような重厚長大といわれる産業が集積しコンビナートを形成している。一部の地域では、カーボンニュートラルに向けて、例えば既存インフラを活用したアンモニア供給拠点化に向けた動きがみられる。当局でも、水素・アンモニアの利用拡大に向けた需要量などの調査を実施している。

また、当地域で大きなウエイトを占める自動車関連産業に関しては、国の政策において2035年までに新車販売で電動車100%を目標としている。そのようななか、従来のエンジン車でカーボンニュートラルを実現するため、ミドリムシ等を原料としたバイオディーゼル燃料の活用の取り組みもみられる。さらに、地域の動きをみると、広島県大崎上島町では、高効率の石炭火力発電やCO2の分離回収、さらにそのCO2を使用したカーボンリサイクルの実証研究などを行っている。このように瀬戸内海地域は、将来のカーボンニュートラルに向けて取り組んでいるエリアであるといえる。

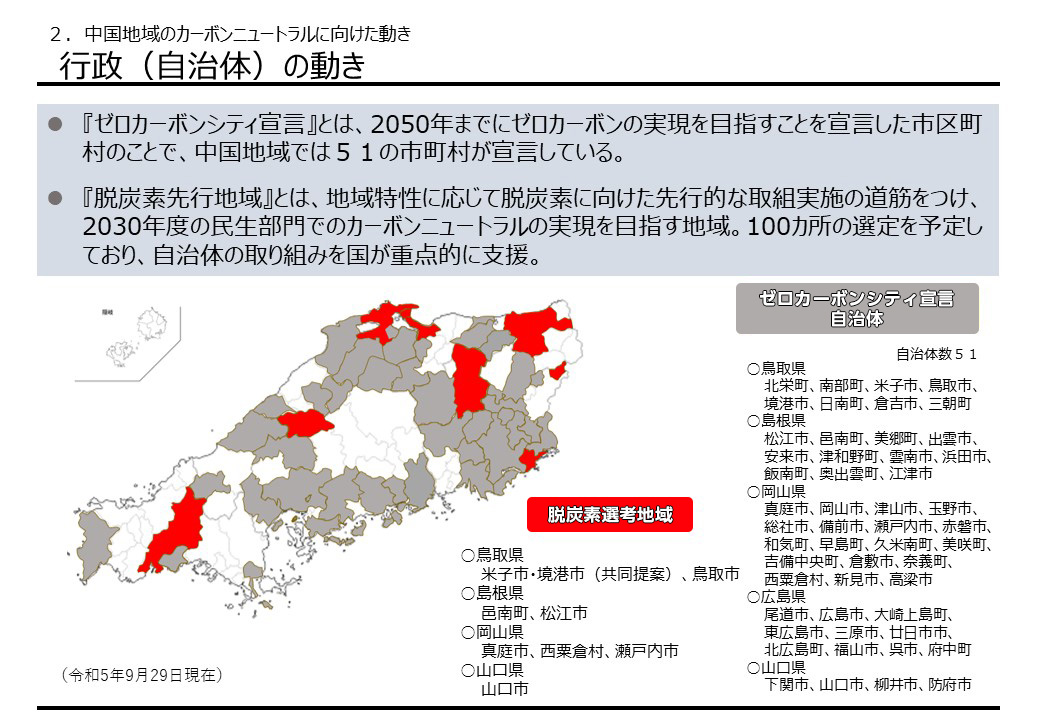

地元自治体では、2023年9月末時点で中国管内51市町村がゼロカーボンシティ宣言をしており、官民一体となっての取組が期待されている。

参加者の声

カーボンニュートラルに向けた今後の施策展開について、炭素を値付けするというのは驚きがあったため印象に残った。

日本の再生エネルギーの普及率が想像よりも高く環境に優しいエネルギー利用が順調にできていると感じた。

日本が再エネの割合が高いことを知ったが、環境問題のことやドイツも足りない電力をフランスから買っていることなどを考えると完全に再エネで賄うことは難しいだろうと感じた。

ペロブスカイト太陽電池について。このような画期的な太陽電池があるのかと驚いた。

現在新たなエネルギーの発見が望まれている。今後、利用できそうなエネルギーはどのようなものがあるか関心がある。

行政部門と技術部門がどういう風に関わっていて、行政部門が技術等の進化をどこまで知っているのかが聞きたいです。

現在の日本において安定的に供給することは非常に大切なことだと分かった。

エネルギー自給率が低く他国の情勢に影響されやすいため少しでも電力コストを下げることが重要だと考えます。