山形大学

2023年6月12日

2023年6月12日

山形大学 理学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「最近のエネルギー情勢」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「最近のエネルギー情勢」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

昨年2月24日のロシアによるウクライナ侵攻が行われてから、世界は大きく変わった。「国境線を武力で変えよう」という行為がこの現代に行われたという大きな驚きであった。そして、ウクライナ危機は、私たちの日々の暮らしに大きな影響をもたらしている。

例えば、物価はこの1年間で、食卓に並ぶ身近な食料品の値上げが相次いでおり、家計にとっても悩みの種となっている。ウクライナ侵攻後、円安も相まって、エネルギー分野でも深刻な影響がでており、あわせて、昨今の電力需給ひっ迫などエネルギー安全保障の重要性の認識が高まっている。中長期的には、化石燃料への過度な依存から脱却し、危機にも強いエネルギー需給構造を構築していかなければならない。また、化石燃料は、CO2排出することから、脱炭素社会に向けて割合を減らしていくことになる。

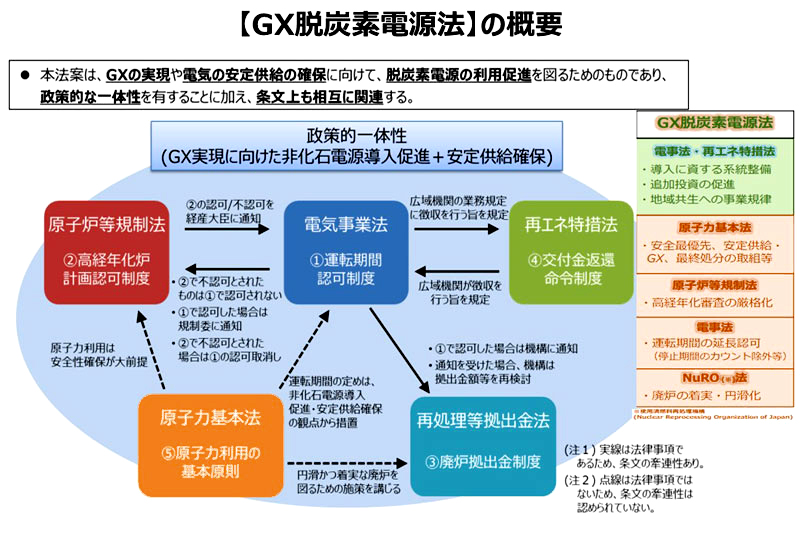

そのような状況の中、GX脱炭素電源法が、5月31日に参議院本会議で可決、成立し、脱炭素電源として再生可能エネルギーとともに原子力を中長期的に活用していく方針を明確化した。再生可能エネルギー特別措置法、電気事業法、原子炉等規制法など5つの法律の改正が行われた。脱炭素と電力安定供給の両立に向け、再エネと原子力の最大限の活用を目指した方策を盛り込んだものだ。

原子力については、バックエンドの取り組みも含め、安全確保を大前提として持続的な活用方策が示された。再エネは、地域と共生した再エネの導入拡大に向けて、再エネの大量導入にも適した次世代型のネットワークを整備する上での資金調達の円滑化を図っていく。一方で、再エネ発電設備の設置にネガティブな自治体も出てきている。再エネの安全面、防災面、景観・環境等への影響、将来の廃棄等に対する地域の懸念が顕在化されており、地域と共生した事業規律の強化も進めていく。

日本を初め、脱炭素化に向けて、世界もCO2削減と経済成長をともに実現するGXに向けた大規模な投資競争が激化している。アメリカでは10年間で約50兆円、ドイツは2年間で約7兆円、フランスは2年間で約4兆円、イギリスでは8年間で約4兆円政府が支援していく。GX投資等によるGXに向けた取組の成否が、企業、国家の競争力に直結する時代に突入している。

今国会では、日本の産業競争力の強化と経済成長の同時実現を目指すGX推進法が、5月12日に可決、成立した。日本でも、今後10年間で150兆円を超えるGX投資を官民協調で実現させていく。政府としては、20兆円規模のGX経済移行債(国債)を発行し、水素、アンモニア、省エネ、原子力、燃料転換など新技術の研究開発や導入などに支援していくことになる。そのGX経済移行債の返還には、将来的にCO2を排出する企業などからCO2を値付けして税金などから回収していく。

今後10年を見据えた脱炭素社会の構築のため、具体的な制度設計を進めていくことになる。

講義後、学生から、「原子力発電の導入する上での課題は、そして、いかに克服していくのか」、「CCS、CO2を貯留する上でのキャパシティは大丈夫なのか」、「日本は地熱のポテンシャルがあると思うが地熱発電の普及に向けてどのように取り組んでいくのか」、「カーボンニュートラルを目指す上での電源構成は」など多くの質問が寄せられた。

また、「現在の先端エネルギー技術」、「波力発電の普及」、「将来の核融合」、「省エネ」、「原子力発電の核のゴミの廃棄場所」など、今後、聞いてみたいテーマとして上げられていた。

参加者の声

様々な国が化石燃料をロシアに大きく依存しているということが印象的だった。

2050年に脱炭素を目指していく上で、2030年度に46%削減するとのことで、現在の電力事情でその転換がうまくいくのか不安が残った。

現在あまりよくない印象を受けている二酸化炭素が将来、新しい資源として有用になるということが印象的だった。

世界中の多くの国で原子力発電の普及が進んでいるというのが印象に残った。

エネルギー価格が高騰していることやエネルギー自給率が低い現状に対して、国や企業が科学技術を駆使して改革に向かっている話が興味深かった。