和歌山大学

2023年7月19日

2023年7月19日

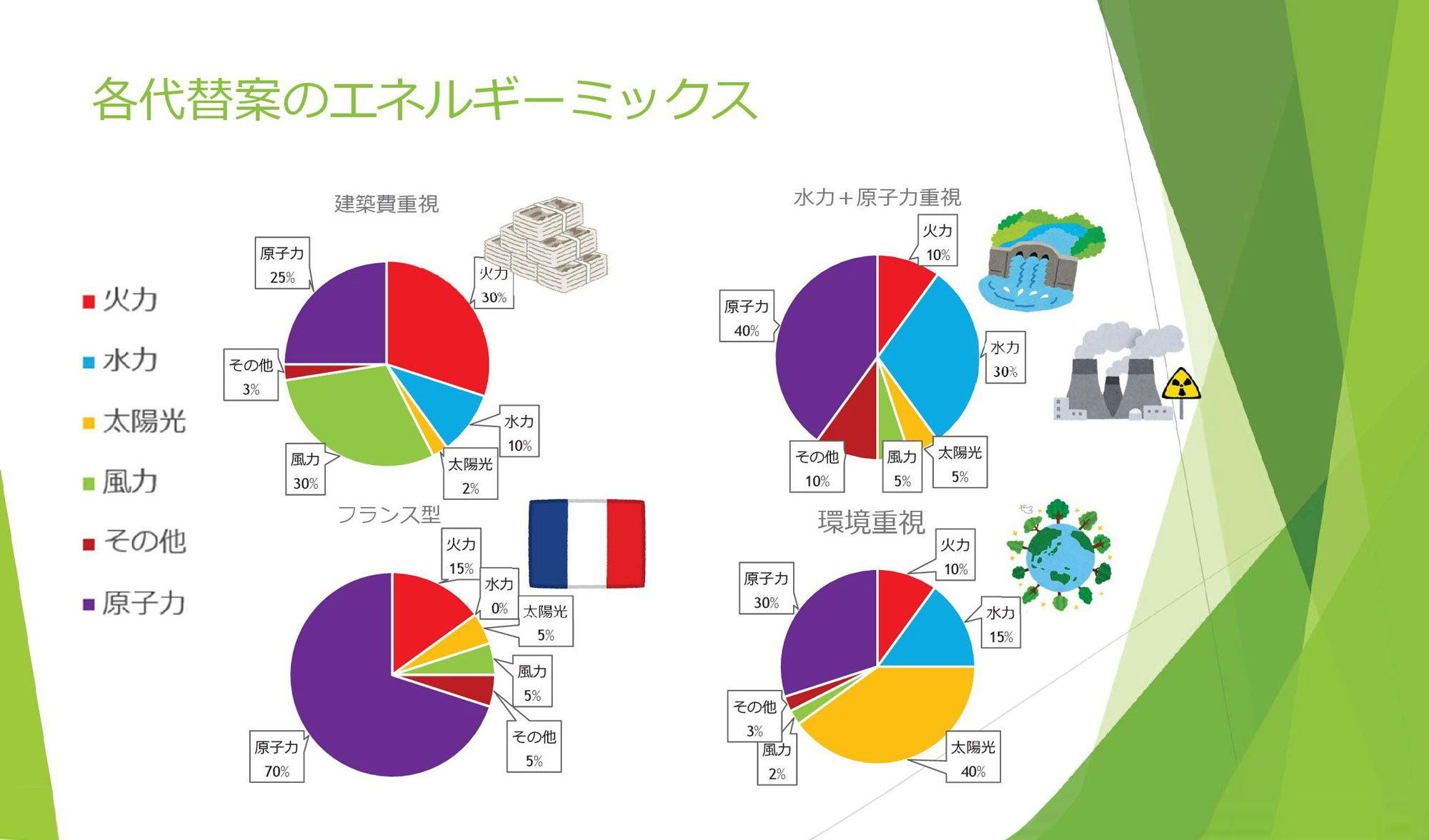

6月28日の講義を受けて、複数の評価基準から意思決定する解法の一つである「解析分析法(AHP)」による各種発電方法を評価するとともに、2040年の電源構成案を検討し、9班による発表を行った。

A班

評価指標として、人々の生活のためには電力の安定供給が必要不可欠と考え最も重視し、次に日本経済の現状を考え経済性、持続可能な社会のために環境適合性の順で評価した。

電源構成を検討するにあたり、フランスの発電割合を参考に検討。利点は、原子力発電をメインに利用するため、経済性、安定供給やCO2を排出しない環境性に優れている点である。一方、欠点としては原子力の割合が高いため、何らかのトラブルで稼働が困難になった場合のリスク面も考慮する点に留意。

原子力発電や水力発電は安定供給に資する発電方法であり、経済性の観点では原子力発電が優位性を示した。一方、安全性の観点では原子力発電は順位を下げた。また、環境適合性の観点では再生可能エネルギーが最も優位性があり、他の電源構成案との比較の結果、「希望の再稼働」の案が最も良いのではないかと考えた。

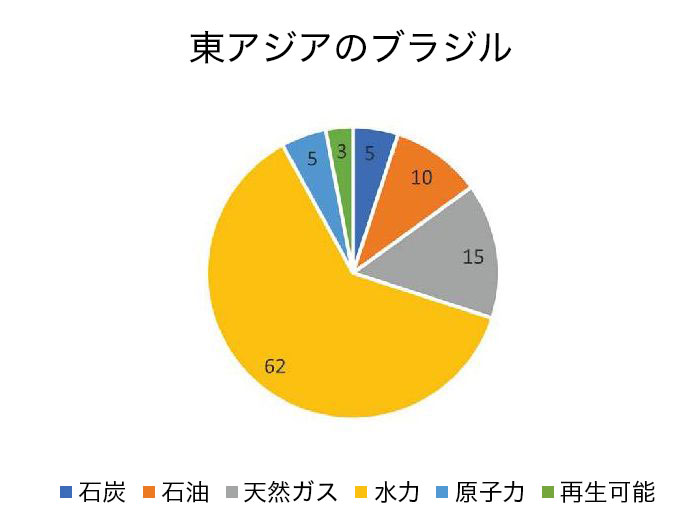

B班

ブラジルの電源構成を参考に水力発電の割合を62%とし一番高くした。水力発電は、建設時に自然負荷がかかる課題があるが、経済性、安定供給面に優れている点から、このような構成案にした評価基準としては、安定供給、経済性、環境性、安全性の順でウェイトをおいた。

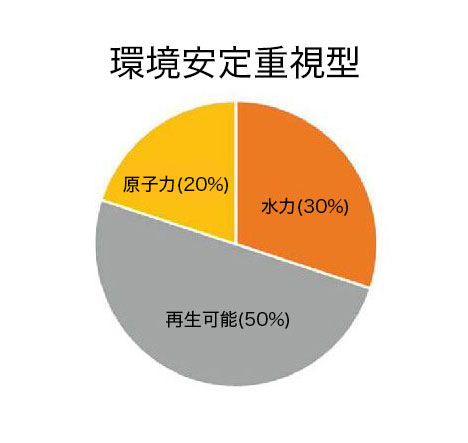

C班

評価指標として、安定供給、環境性、経済性、安全性の順で評価のウエイトをおいて検討。各発電の検討を行う中で水力発電は、ダム建設時の環境負荷への影響は大きいが、発電時のCO2排出量などの環境性、安定供給面を考慮して、割合を高くした。

他の発電構成案との比較検討の結果、環境性、安定供給面を重視した電源構成が最も評価が高く、水力、再生可能エネルギー、原子力による環境安定重視型の案を選択。

D班

安全性を最も重視した基準で検討を行った。

日本には自然が豊富にあり、現在活用されている太陽光、風力発電を活かしながら、海洋温度差発電など、新たな発電を開発しつつ、再生可能エネルギーの割合を高めることが可能と考えた。また、水力発電においては、今後、大規模ダム開発は難しいことから、小規模ダムの開発により増やせるのではないかと考え、環境負荷の大きい火力発電や、安全面に懸念のある原子力発電の割合は減らした。

一方で再生可能エネルギーの割合が高いことから、安定供給面やコスト面に課題が残るため再エネの発電に特化するのではなく、もう少し他の発電とのバランスを考えた方が良いのではないかとの意見もあった。

E班

まず、各発電技術の評価を行った。安定供給面では、備蓄面や価格の安定した石炭、原子力を高評価とした。価格上昇のリスクのある石油、天然ガスの評価は低く、同様に自然環境に影響を受ける再エネは評価を下げた。次に経済性の観点では、発電コストが低い、原子力、石炭が高評価となり、発電コストが高くなる再エネは評価を下げた。環境性の観点では、CO2を排出しない再エネが高評価となり、CO2を排出する石油・石炭の評価を下げた。最後に安全性の観点では、決壊時の被害が小さい再エネが高評価となり、放射性物質の放出リスクがある原子力の評価を下げた。また、評価基準は、環境性、経済性、安定供給、安全性の順とした。

これらの評価をもとに2050年カーボンニュートラル達成に向けた電源構成案を検討。再エネ、原子力の割合を最も高くし、次いで水力、その他のエネルギーとして水素・アンモニアを想定した。

F班

様々な電源構成の評価基準を考えるにあたり、発電所の建築費について着目。その理由として電源構成の割合を見直していく過程で、新たな発電設備が必要となると考えた。検討段階では、建設費の初期投資のみを検討基準としていたが、運転開始後の維持運営費用等も考慮が必要であった点について反省。

G班

話し合いの結果、今ある化石エネルギーを使いきってから考える案を選択。持続可能性やCO2を排出することによる地球温暖化への課題はあるが、安定供給や経済性に優れている点を評価。一方で、現在の社会情勢や世界情勢から逆行することから、改良する点が多々あると認識。

H班

まず評価指標として、2050年カーボンニュートラル達成という目標が掲げ、環境性を最も重視。次にエネルギーは日常生活に欠かせないことから安定供給、次に、経済性、安全性の順でウエイトをおいて検討。

検討を行った電源構成案のタイトルは「カーボン0」となっているが、天然ガス火力が11%あることから、「目指せ、カーボンニュートラル」とのタイトルに修正。

この電源構成のメリットは、再生可能エネルギーや水力発電の割合が多いことから、エネルギー自給率が高いこと、CO2を排出しないため環境性に配慮されている点である。一方で、太陽光発電など天候に左右されるため安定供給に懸念があること、水力発電においては、大規模ダムの建設場所に制限があることから課題もある。

I班

まず評価指標として、安定供給、環境性を重視して評価を行った。できる限りエネルギーの自給率を高めるよう水力発電と再生可能エネルギーを中心に検討。再生可能エネルギーは、天候に左右されない地熱を中心に電源構成の40%以上とした。更に、安定供給を確保するため、発電効率の高い原子力発電で補填。

他の電源構成案と比較・考察したところ、原子力発電の割合を0%にした電源構成案の場合、安定供給や環境性に影響があり、水力発電の割合を高くした電源構成案は、全体的にバランスの良い評価となった。最適案としては、経済性に課題はあったもののエネルギー自給率を高める当該電源構成案となった。

発表後、講師陣からは、「各グループが、議論していく中でS+3E(安全性、安定供給、経済性、環境性)のどの項目にウエイトを置いてバランスの良い電源構成をまとめていくかという難しさもあったと思う。10年後、20年後、30年後の時間軸の中で、現在の課題が、イノベーションなどにより克服していく視点も取り入れ、さらに議論を深めてもらえればと思う。」、「近年、地球温暖化を感じるような猛暑や、電気・ガス代の高騰も感じている人も多いと思う。これらの問題について、誰かがどこかで決めているのではなく、自分ごととして考えて欲しい。」と学生に呼び掛けた。

参加者の声

作業を進めるためにグループの合意形成を作ることが、難しかった

自分たちの発表後に意見をもらって、自分の知らないところでの気づきがあったので印象に残った。

別々の班で同じような代替案が出ることはあったが、考え方によって発電の割合が異なっているところが面白いと感じた。

私の班では、再生可能エネルギー発電の中で注目した発電は、地熱発電でした。しかし、ほかの班では、海洋発電や風力発電に着目していたことが印象に残りました。また、建築費用など、私の班では考慮していなかった点がいくつかあり、参考になりました。

グループによって環境性に重きを置いているか経済性や安定供給を重視しているかそれぞれの考えがあったが双方にメリット、デメリットがあるため現在では最善の策がないと感じた。

環境についての重要度や認識の違いについて話し合ってみたい。

時代の経過に伴うエネルギーミックスの割合はどのように変化してきたのか知りたいと思った。

今後の原子力発電について話し合ってみたいです。理由は、現在原子力は安全面において問題視されているが、発電としては非常に優れているため今後のどのように向き合っていけばよいか議論してみたいからです。

色々な班で似たような題材で考えている代替案でも、何を重視するかや、現実的か、少し非現実かなどで考えが大きく変わっていることが印象的であった。