和歌山大学

2023年6月28日

2023年6月28日

和歌山大学システム工学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「2050年に向けてのエネルギー政策」、近畿経済産業局から「関西のエネルギー事情」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「2050年に向けてのエネルギー政策」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

エネルギー政策を進める上での大原則は、安全性(Safety)を大前提とした上で、エネルギーの安定供給(Energy Security)を第一とし、経済効率性の向上(Economic Efficiency)による低コストでのエネルギー供給を実現し、同時に、環境への適合(Environment)を図るため、最大限の取組を行うこと。石油・石炭・天然ガスなどの化石エネルギー、太陽光や風力などの再生可能エネルギー、そして原子力などの各エネルギー源は、それぞれ強みと弱みを持っており、一つのエネルギー源に頼ることはリスクが高まる。そのため、それぞれの長所・短所をいかしていく、いわゆるエネルギーミックスの供給構造の実現が重要となる。

現在の日本の足元は、ロシアによるウクライナ侵略、電力需給ひっ迫などにより安定供給や経済効率性の部分で大きくバランスを崩している状態となっている。そこで、日本のエネルギーの安定供給の再構築と脱炭素に向けた社会構造・産業構造の変革に向けて、今後の10年のロードマップを示す基本方針が2月10日に閣議決定され、今国会で、脱炭素電源法が成立した。化石燃料の過度な依存から脱却し、日本の強みを有する関連技術を活用し、脱炭素、経済成長を実現していく。

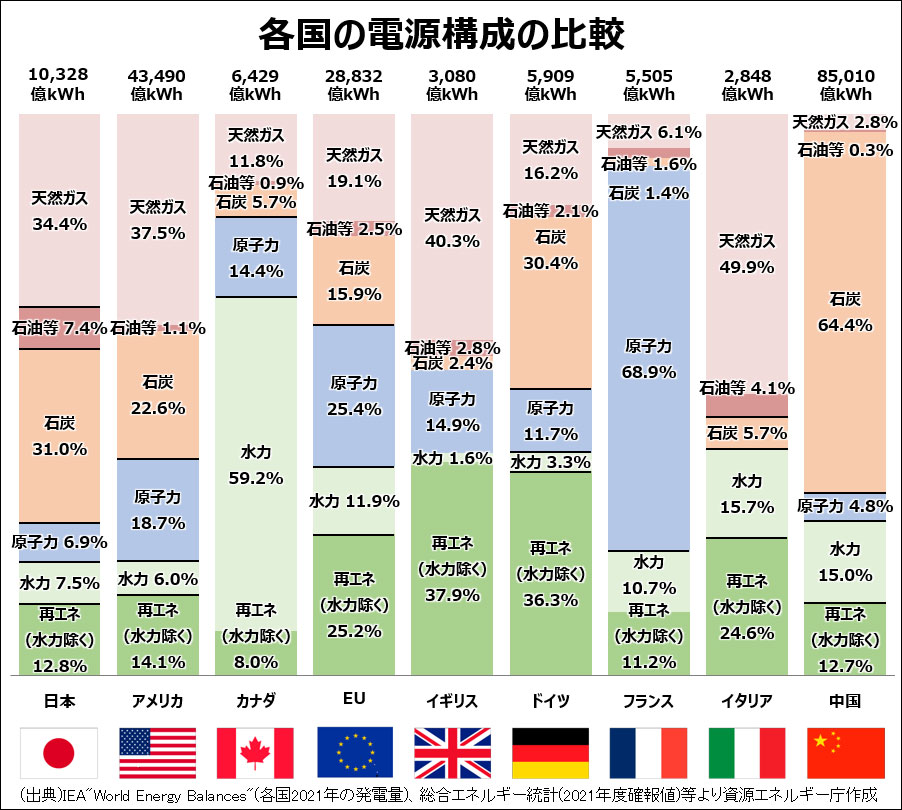

まずは、2030年度に向けて電力部門では、脱炭素化電源の拡大を図る。現在の電源構成は、7割強が化石エネルギーで、その中で、天然ガスや石炭の割合が高い。2030年度には、火力発電所の割合を4割程度にし、CO2は出さない再生可能エネルギーを36~38%、原子力を20~22%、水素・アンモニア1%とする。では、欧米ではどのような電源構成になっていくのだろうか。ドイツは、今年の4月に脱原子力の選択をとり、2030年までに再エネ8割の目標に向けて、改正再エネ法や陸上風力法などの重要法令が施行。風力・太陽光の導入ベースを従来の3倍に加速する方針。イギリスは、2050年に向けて洋上風力と原子力の強化を柱としつつ、太陽光および水素の導入拡大を目指す。イタリアは、現在、原子力の割合はゼロであるが、今回のウクライナ情勢以降、原子力発電の復活支持の声も出てきている。フランスは、原子力や再生可能エネルギーの割合が高く、化石エネルギーの割合が低いためCO2の排出量が少ない電源構成となっている。今後は、再生可能エネルギーの導入拡大と一定割合で原子力を維持していく。アメリカも同様に、再エネ、原子力、水素、CCS等などに対し技術的支援を行い、エネルギー安全保障と気候変動対策を進めていく。中国は、石炭の割合が多いため、今後、再エネ、原子力の強化を柱としつつ、天然ガスの割合も増やしていく。

各国とも、自国のエネルギーの実情を踏まえ、エネルギーの安全保障と脱炭素に向け戦略的な施策を検討している。日本は、現時点では「資源を持たざる国」であり、その中で、2050年に向けてS+3Eのバランスを考慮しつつ戦略を練っていく必要がある。

講義「関西のエネルギー事情」(近畿経済産業局 長見 康弘氏)

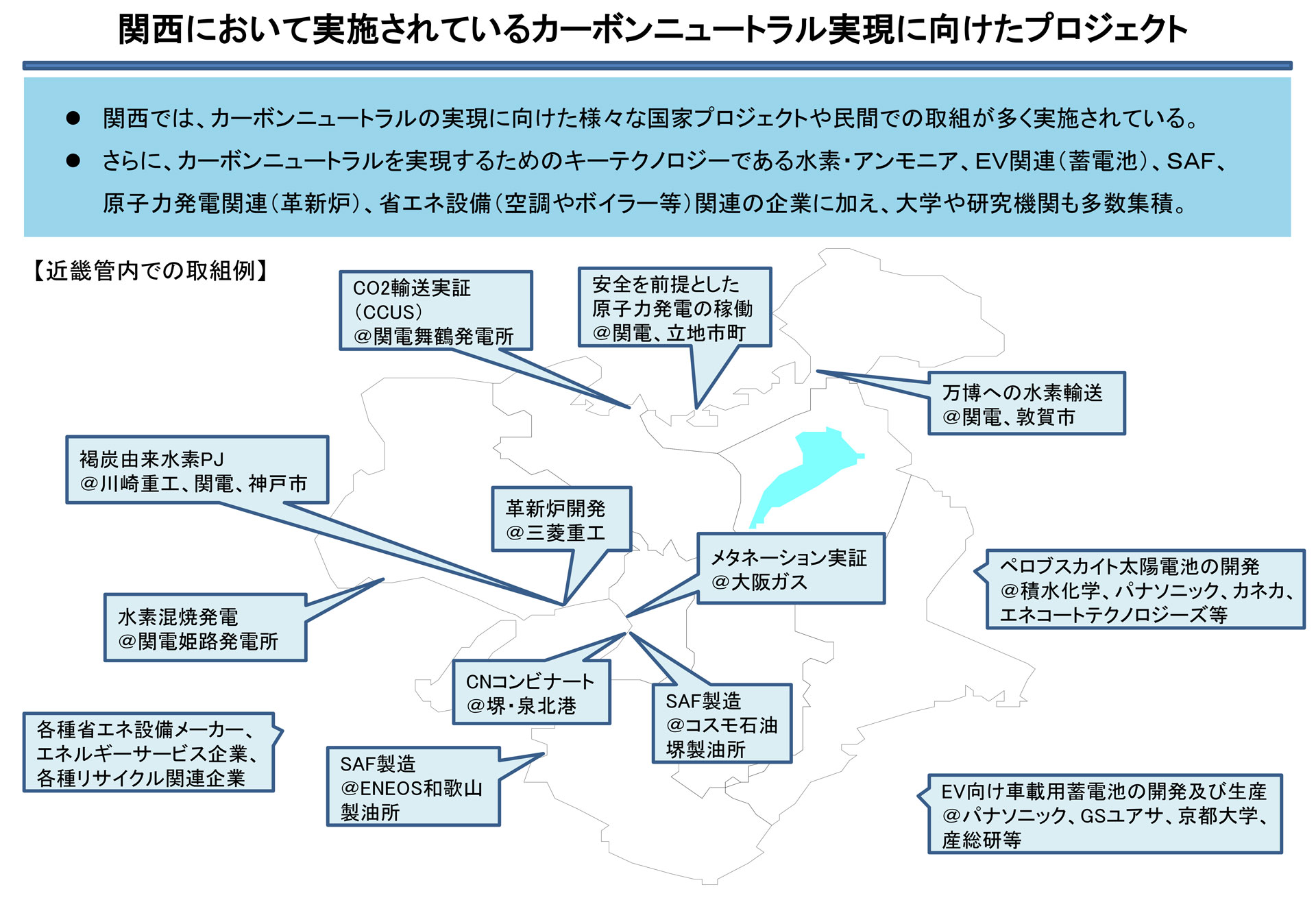

関西は多様な産業が集積し、素材・部品加工から最先端製品製造まで、「つくれないものはない」と言われるほど川上から川下までをカバーする幅広いものづくり企業が集まっている。2050年のカーボンニュートラルを実現するためのキーテクノロジーである水素・アンモニア、EV関連(蓄電池)、SAF、原子力発電関連(革新炉)、省エネ設備(空調やボイラー等)関連の企業に加え、大学や研究機関も多数集積している。近畿経済産業局では、成長産業への参入のためのビジネスマッチングや連携強化を促進する取組を行っていく。

2025年の大阪・関西万博では、このような未来社会を形成する先端技術の実証や実装に向けた開催の準備が進められている。

学生さんの声

⽇本は国⼟⾯積が少ない中で、再⽣可能エネルギーを推進していかなければならない課題があるという話に興味を持った。海洋に興味があり、海洋エネルギーを利⽤した発電を積極的に進められないかと思った。

日本には海の領域面積が大きいことから、特に潮力発電、海上風力発電を取り入れればより自給率の高い国になると考えました。今後海を利用した発電は日本の自給率の上昇に貢献(数値的な意味で)するのか聞いてみたいです。

太陽光発電の導入量の話で平地面積あたりの太陽光設備量が多いことが印象に残った。

印象的であったのは、火力発電において現在では石油を燃やすよりも天然ガスを利用するということが多いというのことです。火力発電が日本で多いというのはメジャーであると思いますが、そこで使われている燃料で石油が多いと思っていたので、意外でした。

原子力発電について、次世代革新炉の具体的な利点はどのようなところにあるのか、詳しく聞いてみたい。

世界の温室効果ガス排出量を⾒て、排出量が⾶び抜けている中国とアメリカが率先して取り組まないと、他の国がいくら努⼒して削減しようとも、全体の排出量は少ししか影響しないので、公平ではないと感じた。

日本は資源のない国であることは知っていたが、その依存先に情勢の不安定な国があり、日本のエネルギー供給が安泰でないことを知り、印象に残った。

ゼロカーボンが推奨されるなど、環境に配慮した取組が世界的に求められているので、環境適合性に注目してエネルギーを考える必要があると感じました。