東北大学

2024年1月18日

2024年1月18日

東北大学の学生を対象として、2050年カーボンニュートラルを達成するためにはどのようなイノベーションと投資が必要か、その過程においてどのような時代変化や事象が発生しうるのか、体験的に理解するためのボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ~青色の地球を目指して~」を実施した。

ワークショップ「ブルー・ファウンダーズ~青色の地球を目指して~」

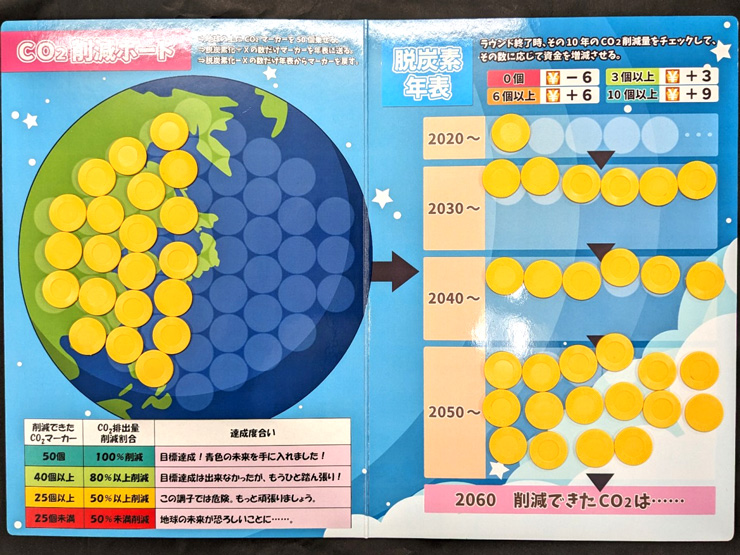

ゲームではCO2削減に関係する10個の技術に投資を行い、投資によって発生するイベントで、脱炭素や資金の増減が進み、地球が描かれたボード上の50枚すべてのCO2コインを4ターン内で取り除き、100%削減を達成することがゴールとなる。

ボードゲームの結果:コイン削減29枚 CO2削減率58%)

得意分野カード(原子力発電、太陽光・風力発電、水力・地熱・バイオマス発電、水素関連技術、産業・運輸省エネ技術)

【技術投資にあたっての戦略、結果への感想】

- 得意分野を把握した上で、関連技術のつながりを意識して投資したが、資金マイナスを少し恐れすぎてしまった。

- 得意カードを持った段階で、最終的にどの分野を伸ばすか、最後までレベルを上げるかの相談が必要と感じだ。

- 背後にある設計思想に共感した。

- 最後、原子力は十分に発展してなかった。悔しく思います。

- 資金をよりうまく取りに行ったり、使ったりすれば良かった。

終了後、洋上風力発電・地熱発電など扱われた技術の個別の展望についてや、2050年カーボンニュートラルに向けて日本では政府がGX経済移行債を活用し、今後10年間で20兆円規模の先行投資支援を行うことなど、ボードゲーム上で行われた「技術開発によるイノベーション」と「研究開発やその普及を支える投資」が現実ではどのように進めようとしているかなど振り返りを行った。またボードゲームの設計に関して、マス数の設定やイベント内容の検討過程、投資と技術進展の関係性とバランスなどについての質問なども活発に行われた。

参加者の声

結局、火力と原子力と資金を重視すべきという思想が伝わった。現実に基づいており、素晴らしいと思う。

討論が楽しい。

ゲーム内容は非常に面白かった。人数によって戦略が変わりそう。個人の知識量がゲームの進行に与える影響等は考慮しているのかは気になりました。

得意分野カードによってCO2の削減が左右するのは問題点だと感じた。逆に、自分達が持ってる得意カードによって考え方が変わるのはいい点でもあると思った。自分が知らなかった技術について楽しく知れたのは良かったです。相談の時間が5分では足りないことが多かったので時間周りは調整して欲しいと思いました

ゲームバランスは良いと感じた。イベントカードが裏になっているため何が起こるかわからないというところに面白さを感じた。一周しないと流れが理解しにくいが、一周してしまうとカードの内容が分かってしまい、面白さが下がってしまうところが難しいと感じた。ゲームの最初に全体的にどこに投資をしていくか、という相談フェーズがあれば嬉しいが、未経験者がいきなりそのフェーズに入っても話し合いができないことも予想され、難しい。