信州大学

2023年11月20日

2023年11月20日

信州大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「S+3Eの実現に向けて ~エネルギー安定供給確保と脱炭素の両立~」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「S+3Eの実現に向けて ~エネルギー安定供給確保と脱炭素の両立~」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

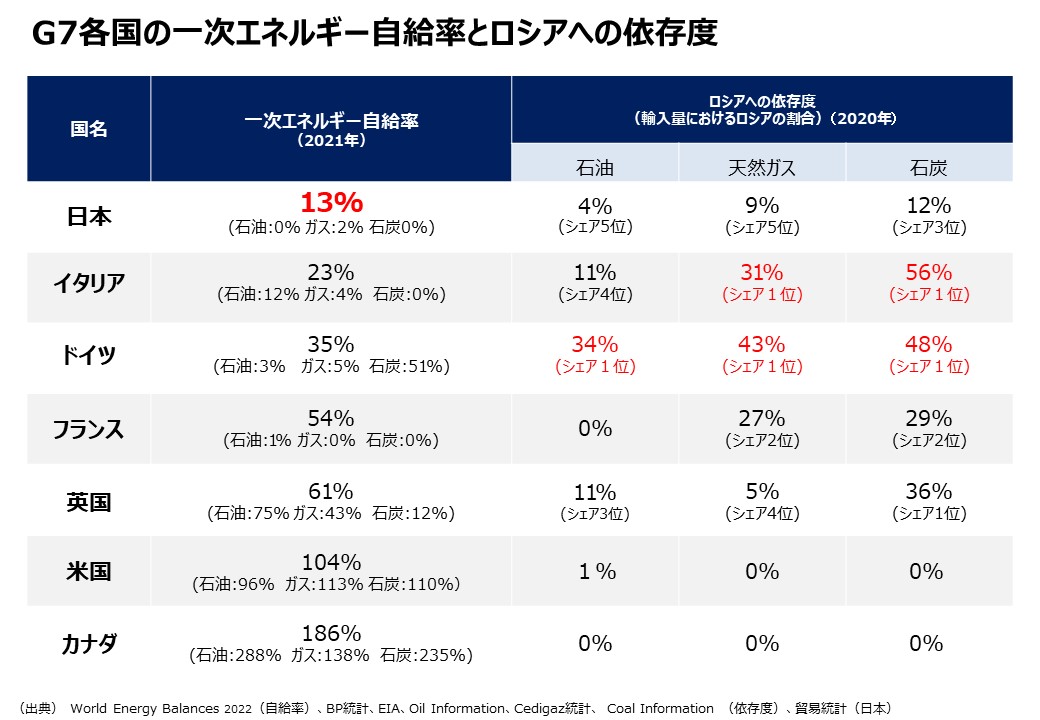

日本のエネルギー自給率は約13%とG7の中でも最も低い。シェールガス・オイル生産により自給率100%を超えるアメリカやカナダ、原子力発電の割合が高いフランス、北海油田の石油や風力発電の拡大・原子力の活用により自給率の高いイギリス等と異なり、日本は化石資源をほぼ全て海外に依存し、国際的なエネルギー情勢により、暮らし・産業に大きな影響を受ける構造となっている。

欧州の各国では、ウクライナ情勢以降、アメリカなどからのLNG調達が増加し、価格急騰の一因となった。あわせて、為替動向では32年ぶりの円安水準となり、国富の流出増加につながっている。

エネルギー価格の高騰は、電気・ガス料金やガソリン価格などの値上げにつながっており、値引き支援や補助など、税金による経済対策を継続している。

エネルギー政策においては、これらの安定供給や経済性だけでなく、2050年カーボンニュートラルを目指すべく、温室効果ガス排出量の削減も同時に求められている。

我が国は、欧州のようにパイプラインや系統が周辺国と繋がっておらず、エネルギー供給を全て自国で確保する必要があり、かつ海外依存度の高い日本にとって、化石燃料からクリーンエネルギーへの転換は、産業・社会構造を根本から変えていくものであり、グリーントランスフォーメーション(GX)と位置づけ、取り組みを進めている。

再生可能エネルギーの主力電源化においては、洋上風力発電の促進やペロブスカイト太陽電池の商用化などを進めるとともに、再エネ大量導入とレジリエンス強化のため全国規模の系統整備を計画している。

また、原子力発電所を将来的にも利用すると想定している国は多く、主要各国でも新規建設や運転延長など検討している。日本でも運転期間のあり方の検討や次世代革新炉の開発・建設、核燃料サイクルの確立など安全第一で進めていく。

あわせて、CCUS、水素・アンモニアなど技術開発段階・普及促進段階の技術についても、GXの選択肢として推進し、脱炭素化を進めていく。今後10年間の政府支援額は約20兆円規模を想定しており、非化石エネルギーの推進や、産業構造転換・抜本的な省エネの推進、新技術の研究開発・社会実装を促し、官民でカーボンニュートラルに向けた取り組みを行っていく。

参加者の声

大学生になって初めて一人暮らしを始めて、公共料金を自分で払うようになったため、エネルギー価格についての話題には特に興味を惹かれました。

特に各地域の電力会社による発電方法の割合の違いについての話が印象に残った。地域柄に合わせた方法や割合になっていて、おもしろく感じた。

人工石油など、合成燃料の実用化について、これまでの石油よりも安く作れるのか、CO2の排出量を抑えられるのかなど詳しく聞いてみたい。

今後も原子力発電を活用していくとのことだが、日本の大学で原子力工学を勉強できるところはあまり多くない。原子力発電が増えてくると、原子力関連の技術者の不足が顕在するのではないだろうか。そのような事柄に関して、資源エネルギー庁はどのような見解かを聞いてみたい。

火力発電の脱炭素化について、デメリットなどを緩和できるのかどうか気になったので、カーボンリサイクル燃料の回収方法やエネルギー効率などの話を詳しく聞きたいと感じた。

エネルギーについて学ぶ際、一人当たりのエネルギー消費を中心に各国と比較される印象があるが、自国内に資源のある国と無い国でそもそもの差があるのに、目標が同じというのはいかがなものかと考えるきっかけになった。

講義の前は原子力の安全性に興味があったけれど、いまの社会は電気が止まったら生活ができなくなってしまうほど電気に依存しているので、その電気を安定供給をするためにどのような工夫をしているのかを知りたくなった。

輸入するコストが高くなると、それだけ国の豊かさがなくなっていってしまうと聞き、今まで以上に経済性も大切なのだと思うようになった。

アンモニアの製造時に排出されるCO2の課題など、発電時にはCO2が発生しないが製造や再生可能エネルギー施設の建設時に環境適合性の問題点があるため、どのように解決していくのか、このような問題を解決できるような研究をしてみるのも面白そうだなと感じた。

ペロブスカイト太陽電池が一番印象に残った。何よりもヨウ素を原材料としていることで日本原産のもので作れて、輸入に頼らなくてよい可能性があるので、これからの研究に期待したいと思った。

原子力発電で、安全性の高い原子炉が開発されているのが興味深かった。原子力発電によるリスクがもっと小さくなれば、日本国民が安心して原子力の恩恵を受けられるようになるかもしれないからだ。

日本や世界が2050年までにCO2の排出量をゼロにすることがどれだけ大変なのかが分かりました。