化学工学北海道アカシアセミナー

ゼロカーボン北海道研究会例会

2023年11月22日

2023年11月22日

室蘭工業大学を中心とした道内3大学の学生および化学工学会北海道支部、北海道中小企業家同友会ゼロカーボン北海道研究会のメンバーを対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー安定供給と脱炭素に向けて」、北海道経済産業局から「北海道のエネルギー概況」と題し、エネルギー政策に関する講義を行った。合わせて、2050年に向けてCO2削減を目指すボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」も実施した。

講義「エネルギー安定供給と脱炭素に向けて」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

我が国のエネルギー自給率は、13%程度であり化石資源をほぼ全て海外に依存している。

昨年のロシアによるウクライナ侵攻以降、エネルギー価格の高騰や円安の影響により、2020年と2020年の化石燃料の輸入額を比較すると22.5兆円増額しており、国富の流出増加に繋がっている。その結果、電気やガス料金などエネルギー価格にも影響している。あらためて、資源の少ない島国である日本においてエネルギー安全保障が重要であることを認識する結果となった。

現在、2050年の脱炭素社会を目指しつつ、エネルギーの安定供給を両立させ経済成長を目指す取組みが進められている。再生可能エネルギーの導入拡大に向けたペロブスカイト太陽光電池の活用や洋上風力発電の促進、新規制基準をクリアした原子力の再稼働や革新炉の開発、火力の脱炭素化に向けて非効率火力からフェードアウトし、水素やアンモニア、カーボンリサイクル燃料の活用やCCS事業を展開しつつ、GXを加速させていかなければならない。

講義「北海道のエネルギー概況」(北海道経済産業局 大河 徹也 氏)

北海道での一次エネルギー供給を見てみると、冬期の暖房需要が高く、石油の比率が全国費と比べると高い。特に2012年5月以降、泊発電所が長期停止している影響もあり、石炭の割合が増加する一方で、再生可能エネルギーも増加傾向である。道内は太陽光、風力、中小水力、地熱などの多様なエネルギー源が賦存しており、全国トップクラスのポテンシャルを有している。再生可能エネルギーの電源別の導入量に目を向けると、太陽光発電が約7割、風力発電が約2割を占めており、2013年からの8年間で大幅に増加している。

地熱発電においても、日本の資源量はアメリカ、インドネシアに次いで世界第3位となっており、今後期待されるエネルギー源である。道内でも、胆振・後志エリア、渡島・檜山エリア、上川エリア、釧路・根室エリアがあり、地熱開発調査・理解促進事業などが進んでいる。

また、風力発電では、2000年以降導入件数は急激に増加しており、北海道は四方を海に囲まれていることから風況が良く、今後期待されている洋上風力発電は、北海道石狩市沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜山沖、松前沖などは有望区域であり、再生可能エネルギーのポテンシャルが非常に高い。

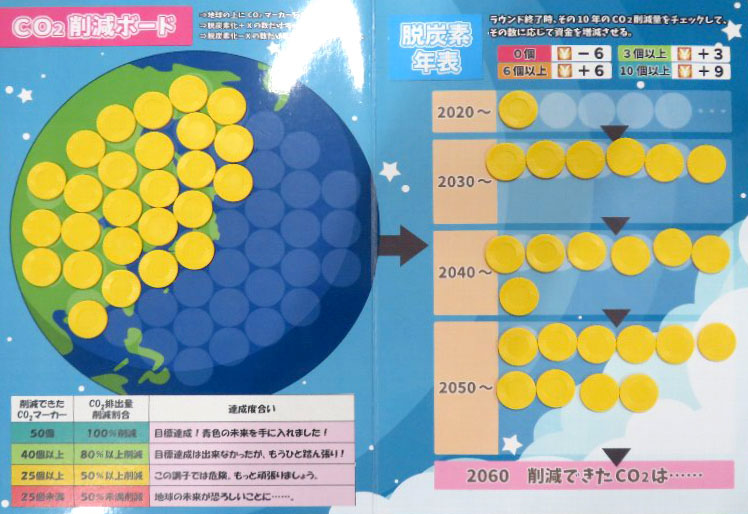

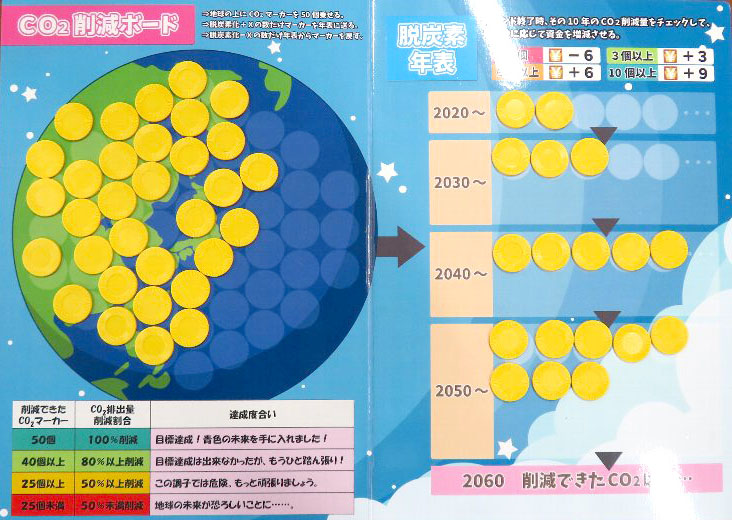

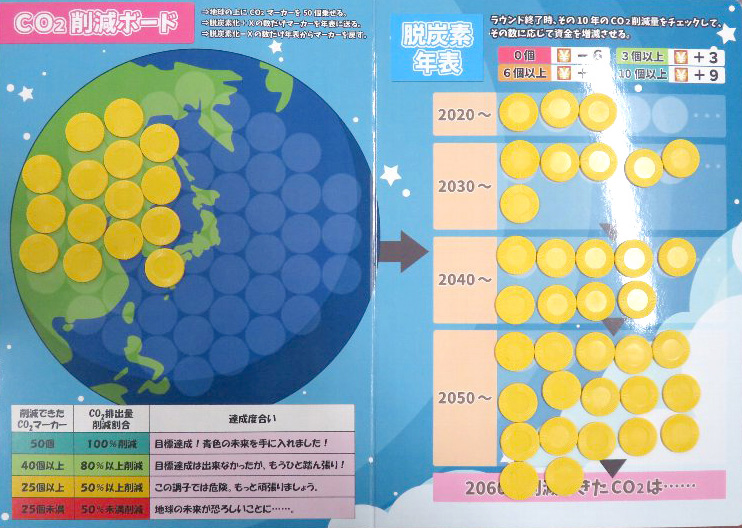

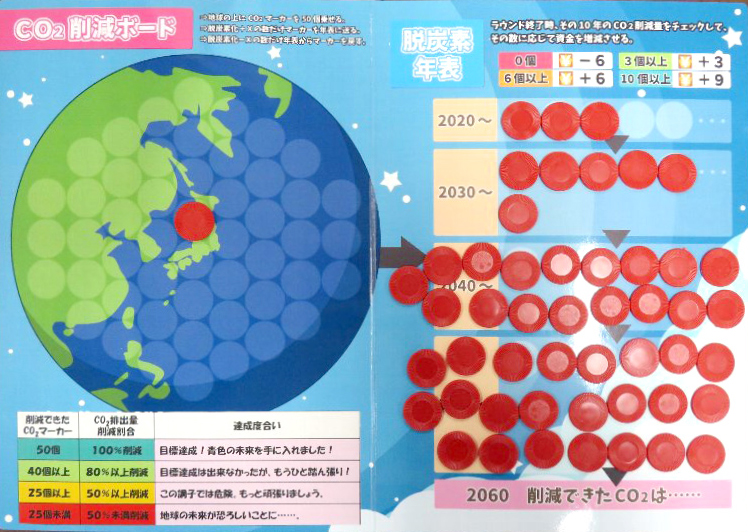

ボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」

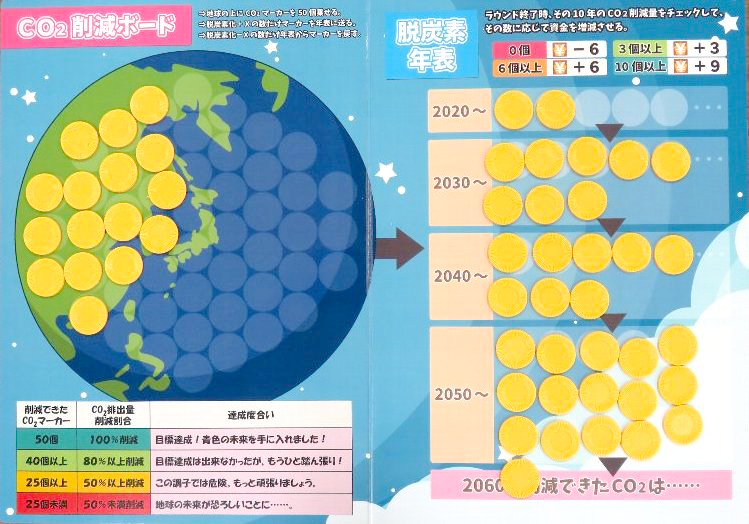

参加者はグループA~Gの7班に分かれ、2050年カーボンニュートラルを達成するため、どのイノベーションへの投資が必要か、体験的に理解するためのボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ~青色の地球を目指して~」を行った。

ゲームではCO2削減に関係する10個の技術(①太陽光・風力、②水力・地熱・バイオマス、③原子力、④火力、⑤水素、⑥CCUS、⑦蓄電、⑧デジタル、⑨民生省エネ、⑩産業・運輸省エネ)に投資を行う。それぞれのターン毎に投資出来る資金が配られる他に、ゲーム開始前にそれぞれが、得意分野カードを引き、4ターンごとにその得意分野に投資が出来る。

その投資によって発生するイベントで、地球が描かれたボード上のCO2コインを4ターンで50枚すべてのCO2コインを取り除き、100%削減を達成することがゴールとなる。

グループA

削減コイン数:24枚(CO2 48%削減)

得意分野カード:火力発電、CCUS技術、デジタル技術、原子力発電

技術投資方針:火力発電とCCUSなどの特異分野カードを活用し関連技術の投資を優先し、まずは、キャッシュを確保し損失回避に留意しながら投資を行った。

グループB

削減コイン数:35枚(CO2 70%削減)

得意分野カード:太陽光・風力、蓄電、水素、火力発電

技術投資方針:太陽光発電による余剰電力を活用し水の電気分解による水素活用や蓄電などの関連技術を重要視しつつ投資を行った。

グループC

削減コイン数:23枚(CO2 46%削減)

得意分野カード:火力発電、CCUS、水力・地熱・バイオマス、産業・運輸省エネ

技術投資方針:各ラウンドで投資額によって様々なイベントが発生する中でリスクを少なくするため、マイナス要素のあるイベントカードなどは極力避けながら投資を進めた。

グループD

削減コイン数:18枚(CO2 36%削減)

得意分野カード:水力・地熱・バイオマス、原子力、CCUS、デジタル、水素

技術投資方針:まずは、太陽光・風力発電に投資を行い、関連技術であるデジタルや水素などの関連技術も考慮しつつ投資を行った。

グループE

削減コイン数:35枚(CO2 70%削減)

得意分野カード:太陽光・風力、蓄電地、火力発電、産業・運輸省エネ、

技術投資方針:太陽光・風力や産業・運輸省エネと蓄電池の関連技術など得意分野を中心に将来性のある分野に投資を行った。

グループF

削減コイン数:49枚(CO2 98%削減)

得意分野カード:水素、CCUS、水力・地熱・バイオマス、民生省エネ

技術投資方針:技術投資によって資金やCO2排出量が増減するイベントフェーズを目指し投資を行った。あわせて、資金減やCO2排出量増となるマイナス要素のイベントカード時には関連技術の投資によりマイナスの回避に努めた。

グループG

削減コイン数:34枚(CO2 68%削減)

得意分野カード:デジタル、CCUS、水素、産業・運輸省エネ

技術投資方針:各人が得意分野カートを中心に重点的に投資を行った。CCUSと水素、デジタルと産業・運輸省エネの関連技術に投資をしつつ、その関連技術の進捗を踏まえマイナスのイベントを回避することが出来た。

参加者の声

講義について

日本の現状を知ることが出来ました。 再生可能エネルギーについて、太陽光について、詳細のデータが印象的でした。

ウクライナ情勢を踏まえた最新のエネルギー情勢について、国の考え方を俯瞰的に知ることができとても良かったです。

事前アンケートの結果を見ながら説明して頂いた事が印象に残りました。理由は参加者全員の回答を見せる事で、そのトピックについての興味を引き出していると思ったからです。

エネルギーの現状と将来の展望の概要を知ることができ、良い機会であった。

脱炭素一辺倒ではなく、安定性や経済性の重要性が高まっていることを理解できました。

日本が土地面積あたりでは、世界一位の太陽光発電国だというのが、意外でした。再生エネルギーの利用を更に推し進め、環境への配慮をより意識していこうと思いました。

ボードゲームについて

開発を進めていくことでプラスになるのかマイナスになるのかわからないドキドキ感が良かった。

独立したものでも、関連する技術であることがわかりました。

各分野の技術と資金の関連性の理解が深まったと思います。

高い技術には、多くの資金が必要となること、各技術にどういった相関があるのかゲームを通して分かった。