教職員等向け研修会

2023年8月18日-19日

2023年8月18日-19日

関西地域の教職員等を対象に、愛知県および静岡県において研修会を開催した。初日は、愛知県の碧南火力発電所およびとよたエコフルタウンの施設見学を行った。

2日目は、静岡県の浜岡原子力発電所の施設見学を行い、その後、エネルギーに関する講演等を開催した。

講義「GX実現に向けたエネルギー政策」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

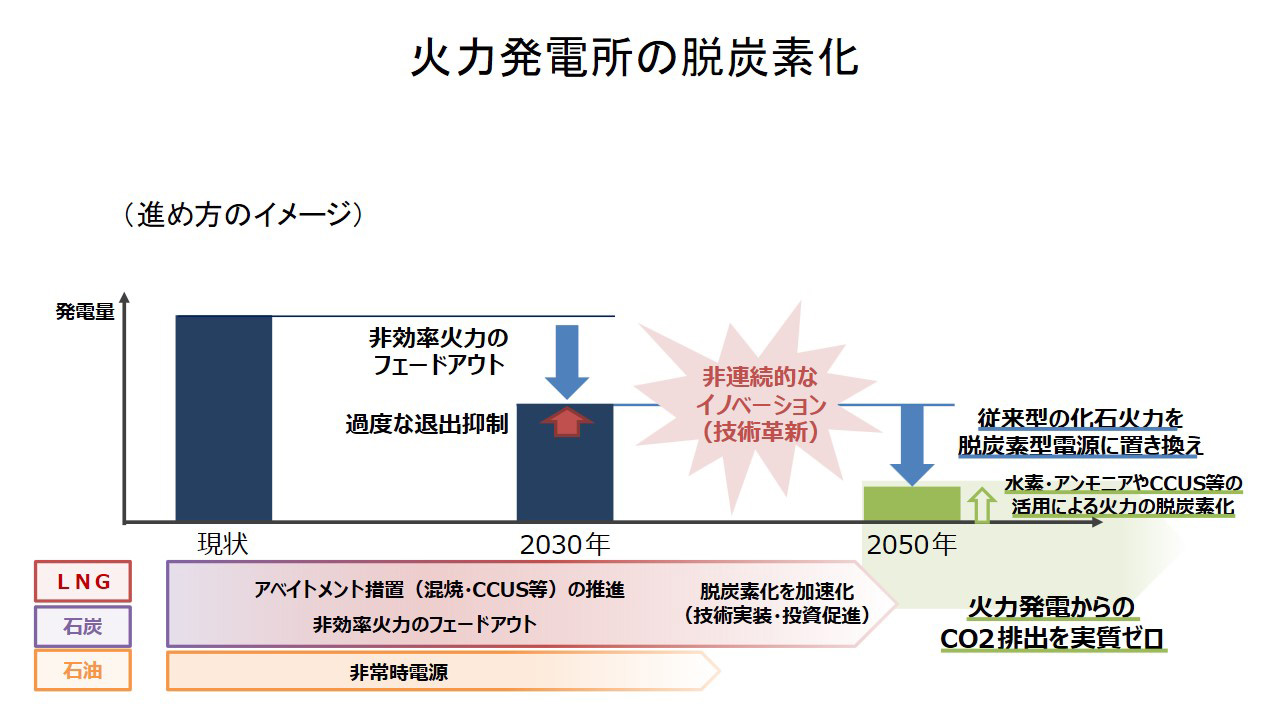

エネルギー安定供給の確保を大前提としたGX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けた取り組みとして、①徹底した省エネの推進、②再エネの主力電源化、③安全性を大前提とした原子力の活用、④水素・アンモニア、カーボンリサイクル燃料、蓄電池等の研究開発・設備投資・需要開発の創出があげられる。省エネは、中小企業支援の強化、省エネ効果の高い住宅への支援など、規制と支援一体型で取り組みを進めていく。再エネは、次世代太陽電池や浮体式洋上風力の早期の社会実装などに向けて支援していく。原子力発電は、安全性の確保を大前提に、既存の原子力の活用、次世代革新炉の開発・建設、バックエンドの進展も踏まえて進めていく。水素(H2)・アンモニア(NH3)は、発電・運輸・産業など幅広い分野での活用が期待されている。燃やして酸素と結びついてもCO2を出さず、化石燃料との混焼が可能な水素・アンモニアは、従来、化石火力が果たしてきた機能を脱炭素型火力電源として置きかえて火力発電からのCO2排出量を削減していく。一方で、水素・アンモニアの導入拡大に向けては、課題もある。既存の化石燃料に比べ割高な燃料であること、中長期的かつ安定的な調達量、インフラやサプライチェーンの整備、安全な利活用に向けた環境整備も必要になってくる。

今後、2025年の大阪・関西万博での実証を進めるとともに、水素・アンモニアの社会実装を加速していく。SAF(持続可能な航空燃料)※1、合成燃料※2、メタネーション※3などカーボンリサイクル燃料は、既存のインフラや設備を利用することが可能であり、投資コストを抑制することが出来るとともに、エネルギー供給源の多様性を確保することが出来、エネルギーセキュリティの向上に期待されている。

※1 SAFとは、Sustainable(持続可能な)Aviation(航空)Fuel(燃料)、この頭文字からとられており、バイオマス由来原料や使用済みの食用油などからつくられるバイオ燃料

※2 合成燃料とは、CO2(二酸化炭素)とH2(水素)を合成して製造される燃料

※3 メタネーションとは、CO2とH2から都市ガスの主成分であるCH4(メタン)を合成する技術

施設見学(碧南火力発電所)

愛知県碧南市港南町に位置する碧南火力発電所は、壁面のデザインが三河湾に浮かぶヨットがモチーフになっている。碧南火力発電所は約208万㎡という広大な敷地面積には、発電所、貯炭場、灰捨地、環境設備等が配置されている。発電設備が、1~5号機あり総出力410万kWの火力発電所で日本最大の石炭火力発電所である。化石エネルギーの中でも石炭火力発電は、最もCO2を排出する電源であるが、CO2を排出しない「ゼロエミッション火力発電」の実現を目指し、実証が進められている。では、どのようにCO2を排出しない電源を目指していくかというと、石炭と化学的に相性が良いアンモニア(NH3)を混焼し、最終的には専焼化に向けて段階的に混焼率を上げていく。碧南火力での実証を通して世界初のアンモニア大規模混焼技術を確立し、世界に発信していく。アンモニアは、CO2を排出しない他に、既存の技術や設備がいかせることがメリットである。一方で、課題もある。それは、アンモニアの量の確保であり、将来の利用拡大に対応した燃料アンモニアの新たなサプライチェーンの構築が不可欠となっている。

施設見学(とよたecoful town)

「とよたecoful town」は、豊田市が、次世代の先進技術を集約し、持続可能な社会の実現に向け「豊かな暮らし」を目指し、10年先、50年先を見据えた新たな取り組みについて体感できる施設を運営。 コンセプトゾーンでは、リアルタイムの地球の様子などを自分の手で触って、回せる次世代のデジタル地球儀「さわれる地球」を始め、SDGs達成のためにどのような取り組みをしていくか、レゴで具体的な事例を紹介する「SDGs未来都市とよた」、壁面に描かれた現在の豊田市のイラストにタブレットをかざすと、「50年後の豊田市」の様子を見ることが出来るAR技術を体験できる「とよたタイムトリップ」などがあり、豊田市の未来に思いを馳せていた。 他にも、燃料電池自動車(FCV)、水素ステーションや、HEMS※4でエネルギーを賢く使う暮らしが体験できる「スマートハウス」、次世代モビリティへの試乗などがあり、さまざまな先端技術を体感することが出来た。

※4「HEMS(ヘムス)」とは、Home Energy Management Service(ホーム・ エネルギー・マネジメント・システム)の略。家庭内で使用している電気機器の使用量や稼働状況をモニター画面などで「見える化」し、消費者が自らエネルギーを管理するシステム。

施設見学(浜岡原子力発電所)

静岡県御前崎市に位置する浜岡原子力発電所は、発電設備が1~5号機あり、1、2号機は運転終了し廃炉に向けた作業が進められている。3、4号機は、東京電力(株)福島第一原子力発電所の重大事故の反省と教訓を踏まえ、地震・津波のほか、竜巻などの自然災害に対処するための新規制基準をもとに、原子力規制委員会において再稼働に向けた審査が続けられている。

まず、浜岡原子力発電所に併設されているPR施設である浜岡原子力館において、原子力発電のしくみや新規制基準により強化された安全性向上対策などの説明を受けた。その後、原子力発電所構内において防波壁や強化扉・水密扉等、電源車や注水・除熱機能の強化設備などの設備を見学した。

また、5号機原子炉建屋内の見学では、別室から中央制御室や、原子炉建屋最上階の使用済燃料プールなどを見学し、緊急時対策所では、災害時の対応拠点となる放射線を遮蔽する機能を備えた指揮所など見学した。緊急時対策所は、東日本大震災以降、新たに設置され、机や椅子などの什器類や通信機器類など、地震に対して機能喪失しないようにしっかりと固定され、参集した要員200名が外部からの支援なしに一週間活動できる設備等も用意されている。

参加者の声

個人では見学できない施設を見学できたことが一番の収穫です。本物に勝るものはないと思いました。

原子力発電所を見学できて良かったと感じました。安全面に多大な努力と工夫をしていることがよく分かりました。南海トラフ地震への備えをしていることがよく理解できました。また、エネルギー政策についても詳しく知ることができました。

火力、原子力発電所を実際に見学することができてよかった。2030 年や 2050 年を見据えた国レベルの問題を考えることができてよかった。

実際に火力発電所と原子力発電所の現場とそこで働く方々を目にする機会を持てたことで、日本の抱えるエネルギー課題が大変身近なものになりました。特に、2050 年に向けてのエネルギー政策の現状を直接聞くことが出来て、理解度がとてもupしました。

碧南火力発電所、浜岡原子力発電所を実際に見学させていただいたことが印象深いです。火力、原子力それぞれで努力されている、日々改善や苦労を積み重ねられている所がよく分かり、自分自身が改めて(今までそこまで関心を感じていなかった)エネルギーの今後について考えるきっかけになりました。