科学館等職員向け研修会

2023年6月20日-21日

2023年6月20日-21日

全国の科学館等職員を対象に、愛知県名古屋市において研修会を開催した。初日は、「トヨタ自動車のカーボンニュートラルに向けた取り組み」と題し、トヨタ自動車(株)カーボンニュートラル開発部の芦田 毅氏よりご講演をいただいた。その後、グループディスカッション「2050年 カーボンニュートラル達成に向けて、科学館で出来ること」を実施し、グループ毎にさまざまな意見交換を行った。

2日目は、名古屋市科学館において、「科学コンテンツの制作・運営を通じたSDGsコミュニケーション」と題し、日本ガイシ(株)コーポレートコミュニケーション部の中居 友紀氏よりご講演をいただいたのち、名古屋市科館の見学を実施した。

講演「最近のエネルギー情勢」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、日本が排出する温室効果ガスのうち約9割がCO2であり、CO2の排出量の約4割が電力部門、残りの6割が産業、運輸、民生などの非電力部門である。その中で、2割弱が運輸部門であり、2030年度においてのCO2排出量の削減目標は、2013年度を基準年として35%削減を目標としている。この達成に向けては一層の取り組みの推進が求められる。特に、自動車に起因するものは約9割近くを占めており、CO2排出量の削減を図るため、次世代自動車の普及促進、公共交通の利用促進、トラック輸送の効率化、海運や鉄道へのモーダルシフトの更なる推進を図る必要がある。自動車産業は、製造業出荷額の約2割、関連産業を含め約550万人の雇用を支える基幹産業であるが、CASE(※)と呼ばれるグローバルな潮流により、100年に一度と呼ばれる大きな転換期となる。

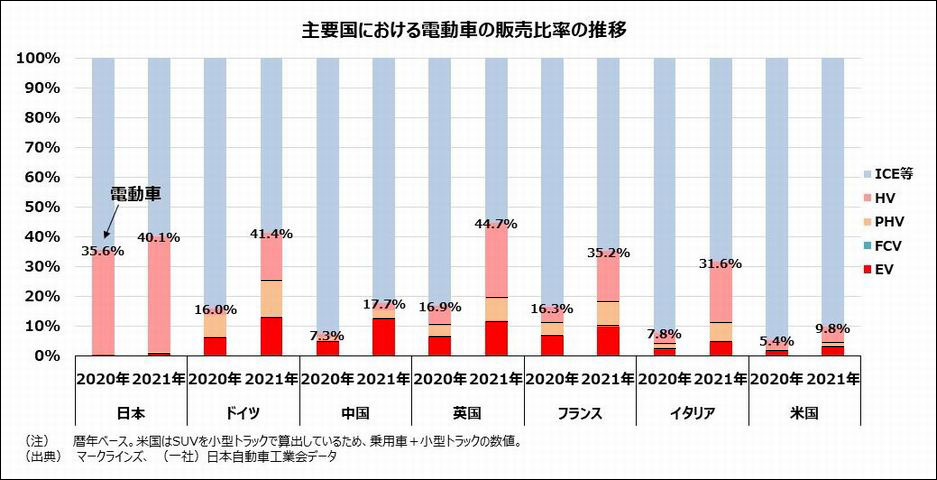

自動車の電動化そのものについては、国によってエネルギーやインフラの整備状況等が様々であり、各国によって異なる戦略により展開されている。新車販売に占めるEVの割合が拡大する中で、ZEV化を急速に進める国もあれば、多様な選択肢を模索する国もある。

いずれにせよ、現時点では完全な技術は存在しておらず、蓄電池、水素、燃料の脱炭素化など各分野においてイノベーション競争を活発化させ、次世代に技術をいかに確保するかが競争力の源泉になってくる。

※Connected(つながる)、Autonomous(自動化)、Shared & Service(利活用)、Electrified(電動化)

基調講演①「トヨタ自動車のカーボンニュートラルに向けた取り組み」(トヨタ自動車株式会社 芦田 毅 氏)

現在、世界的に地球温暖化が問題となっており、自動車業界としても、2050年までにカーボンニュートラル達成を目指していかなければならない。そのためにも、ガソリン車から電気自動車燃料電池自動車などへのシフトが必要不可欠である。

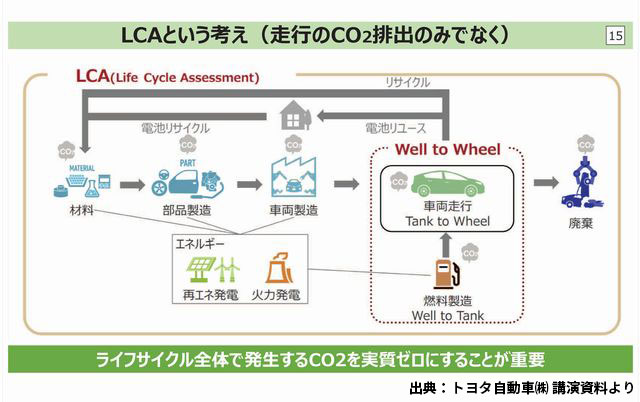

但し、車を電気自動車に変えれば良いという訳ではなく、車が走るエネルギーの作り方も重要であり、「Life Cycle Assessment(LCA)」という考え方で、走行時のCO2排出のみではなく、ライフサイクル全体で発生するCO2を実質ゼロにしていくことが重要である。

これらを実現すべく、トヨタ自動車(株)でも「CO2排出量が少ない電動車を開発」「カーボンニュートラル燃料を開発」など走行中の排出CO2へのアプローチを行いつつ、再生可能エネルギーがこれから普及する地域では「迅速な電動化」、再生可能エネルギーが既に普及している地域では「ZEV(ゼロエミッション車)普及加速」など、地域ごとにベストな選択肢を持った対応が必要となる。また、既存のガソリンエンジン車では合成燃料(e-fuel)やバイオ燃料など、カーボンニュートラル燃料での可能性を探りつつ、新たな技術開発として水素を燃料としたエンジンの開発にチャレンジする取り組みを行っている。

このように、電動車の拡大と燃料・エネルギーのカーボンニュートラルでCO2排出ゼロを目指していくこととあわせ、ライフサイクルの各段階でCO2削減に取り組んでいる。リサイクルを考慮した車の開発や工場での再生可能エネルギーの活用、また住宅・地域の蓄電池システムとして電動車を活用し、再エネなどを有効活用することでカーボンニュートラルへの実現に向けて取り組んでいく。

グループディスカッション

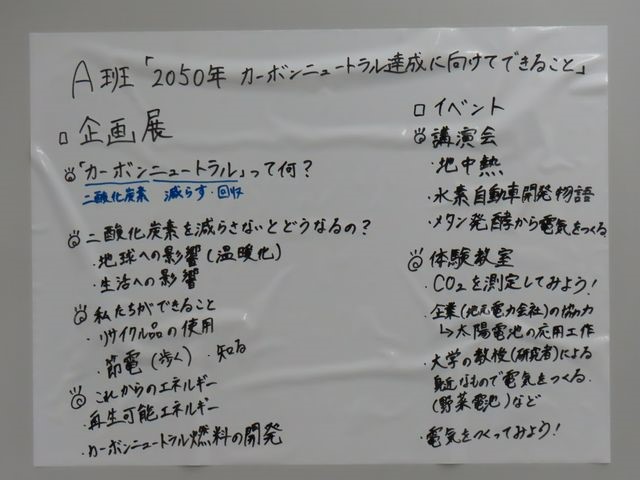

参加者を5班に分け、「2050年カーボンニュートラル達成に向けて、科学館でできること」をテーマに、電力・運輸・省エネの各視点からどのような取り組みができるのかを議論し、発表を行った。

基調講演②「科学コンテンツの制作・運営を通じたSDGsコミュニケーション」(日本ガイシ株式会社 中居 友紀 氏)

日本ガイシは、社名に冠するがいし(碍子:電気を絶縁し電線を支えるセラミックス製の部品)を祖業とするセラミックスメーカーであり、現在は電力関連のほか自動車、環境、産業、エレクトロニクス等、さまざま分野で事業を展開している。SDGsの達成に向けて、製品開発はもちろん、その生産活動も持続可能であることを目指している。

これら事業を通じた活動のみならず、あらゆる企業活動を通じてSDGsの全目標への貢献を目指している。特徴的な活動の一つに1997年から四半世紀にわたり企画・制作している「NGKサイエンスサイト」という科学コンテンツがある。次世代を担う子どもたちに科学の楽しさを伝えたいという思いで、毎月連載してきた科学実験は300点を超え、当社ホームページの中で最多のアクセスを集める人気コンテンツとなっている。各地の当社拠点では、社員ボランティアが科学館のイベント等に実験ブースを出展し、子どもたちに実験や工作を紹介する活動も展開している。当サイトの動画などの素材は、営利を伴わない教育目的ならば二次利用が可能。ぜひ全国の科学館等で活用頂き、多くの次世代に関心を持って頂く機会になればと思う。

名古屋市科学館見学

名古屋市科学館の見学を行った。名古屋市科学館は、愛知県名古屋市中区の白川公園内にある科学館で、市立70周年記念プロジェクトの一環として建設。現在、天文館、理工館、生命館という3館で構成されており、年間118万人(令和4年度実績)の来場者がある。

参加者の声

会議等はリモートでいいと思っていましたが、やはり顔を合わせて話をすることで伝わるものがあり、参集型の研修のよさを改めて実感しました。

参加者がエネルギー問題について理解を深め、科学館ができることをより深く詳細に語れるような場づくりに出来ればと思う。

企業の方の取り組みを聞くことができ興味深かったです。 科学館職員としていろいろな方面へ視野を向けていかなくてはいけないと再認識致しました。

科学館としてもちろん共通する部分は大きくてもそれぞれ特色が違う館の方々が、一堂に集まって学ぶことができる内容でとても良い時間となりました。

想像していたよりも多くの企業がカーボンニュートラルやSDGsに関わっているということを知ることができ、自分にとって大きな収穫となったように感じました。秋にSDGsをテーマにした企画展の担当になっているため、今回学んだ内容を活かせるように、さらに勉強をしたいと思います。