室蘭工業大学

2023年7月4日・5日

2023年7月4日・5日

室蘭工業大学理工学部および大学院工学研究科の学生を対象に、資源エネルギー庁から「2050年に向けてのエネルギー政策」、北海道経済産業局から「北海道のエネルギー概況」と題し、エネルギー政策に関する講義を行った。また、7月5日には大学院の学生を対象に2050年に向けてCO2削減を目指すボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」を実施した。

講義「2050年に向けてのエネルギー政策」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

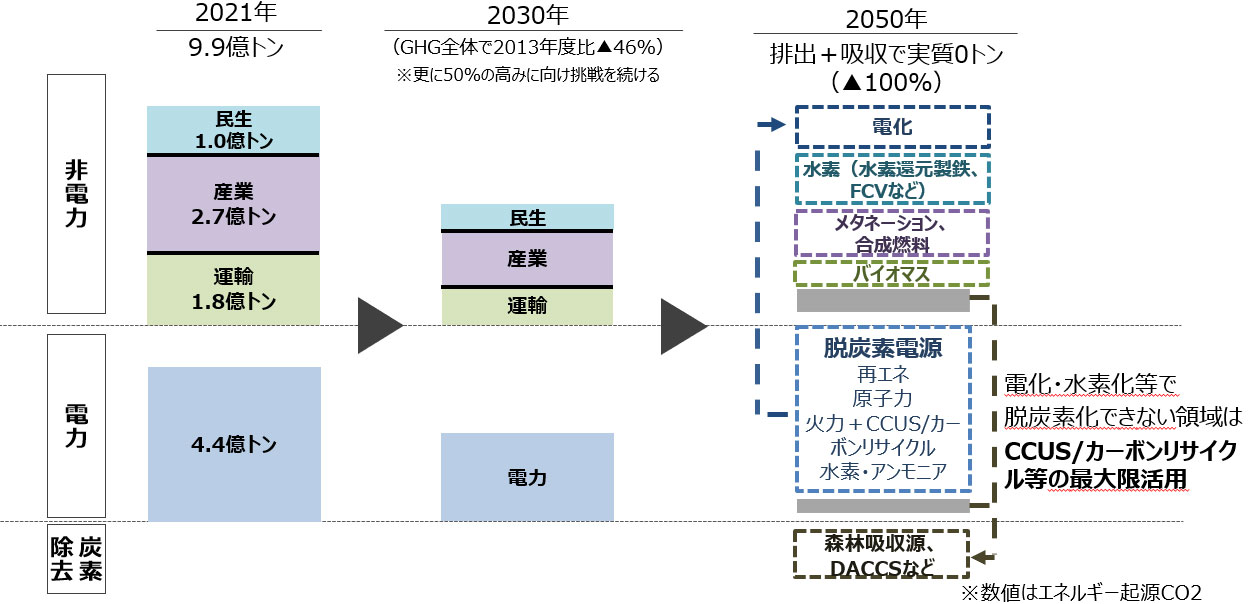

社会全体としてカーボンニュートラルを実現するには、さまざまな分野での温室効果ガスの排出を削減していかなくてはならない。日本が排出する温室効果ガスのうち約9割がCO2であり、CO2の排出量の約4割以上が電力部門である。電力部門では、CO2排出量の大半を占めるのが火力発電所からであり、再生可能エネルギー、原子力、水素、アンモニアの脱炭素電源の拡大を進めていく。

非電力部門は、省エネ等によりエネルギー需要を抑えることでCO2排出量を減少させていく。合わせて、脱炭素化された電力による電化への代替に取り組んでいく。一方で、電化による対応が難しい分野もある。例えば、産業部門の中で、製造過程で大量の熱エネルギーを必要とするパルプや紙などの産業や、鉄鋼業、化学工業、セメント業など化学反応においてCO2が発生する。特に、鉄鋼業は産業部門のCO2排出の半分近くを占める最大の排出産業である。鉄鉱石から石炭を用いた還元反応を利用して鉄を精製しているが、この還元反応において大量のCO2が発生する。鉄鋼生産のカーボンニュートラル化を図るため、石炭ではなく水素を用いた還元反応により、鉄を取り出す技術開発が必要になってくる。また、メタネーション、バイオガス、天然ガスとCCUS(CO2を貯留、又は、活用)などが脱炭素化に貢献すると期待されている。

運輸部門は、自動車に起因するCO2排出が約9割近くを占めており、CO2排出量の削減を図るため、次世代自動車の普及促進、公共交通の利用促進、トラック輸送の効率化、海運や鉄道へのモーダルシフトの更なる推進を図る必要がある。航空、海運の分野においても、脱炭素化に向けての燃料の革新技術が求められている。100年に一度と呼ばれる大きな転換期を迎える中で、日本としては、蓄電池、水素、燃料の脱炭素化など各分野においてイノベーション競争を活発化させる必要がある。

特に、非電力分野のカーボンニュートラルに向けては、次世代の技術力が求められており、あわせて、日本の産業の発展と競争力を高めていくことが重要となる。

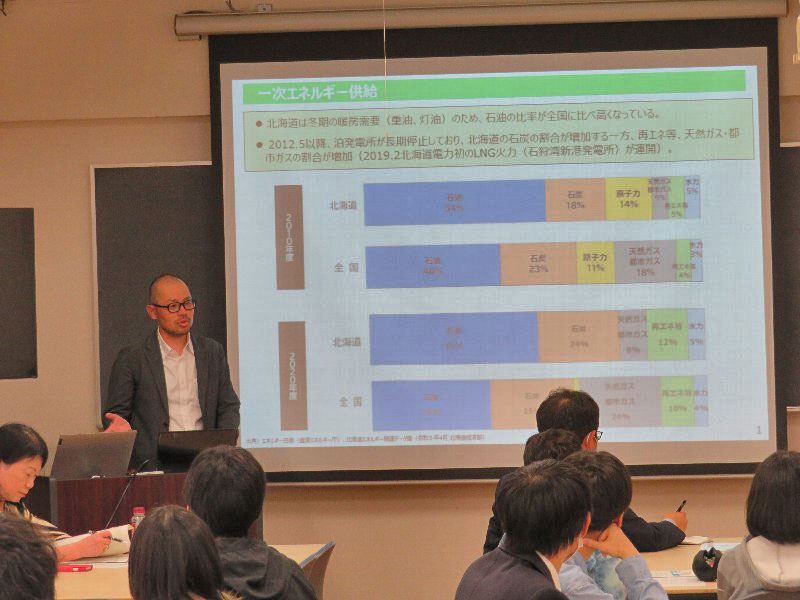

講義「北海道のエネルギー概況」(北海道経済産業局 岡崎 将 氏)

北海道は、冬期の暖房需要(重油、灯油)のため、全国に比べ石油の比率が全国的に高い。電力供給では、2010年度までは主に原子力、石炭火力、一般水力が担っていたが、現在は非化石割合が2割に低下している。そのため、家庭用電力料金も全国で最も高い水準であり、ガス料金も原料費高騰の影響を受け、昨年以降上昇傾向が続いている。

今後の電源構成を考える上で、道内の再生可能エネルギーの導入状況を見てみると、風力・太陽光・中小水力は全国1位であり、地熱は全国2位と全国トップクラスのポテンシャルがある。また、洋上風力発電でも、北海道石狩市沖、岩宇・南後志地区沖、島牧沖、檜山沖、松前沖などは有望区域であり、再生可能エネルギーのポテンシャルが非常に高い。

最後に、脱炭素化が最も困難なセクターの1つとされる製鉄・鉄鋼業を主要産業とする室蘭市では、2021年5月より水素利活用に向けた社会実装モデルの検討を開始しており、日本全国の「鉄の街」の脱炭素・水素先行モデルを検討し、室蘭から経済圏に向けた水素供給基地を目指している。

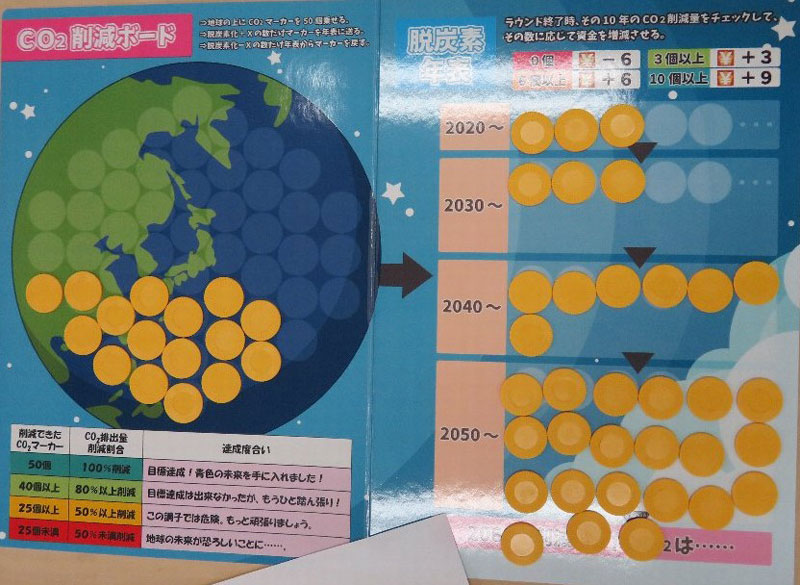

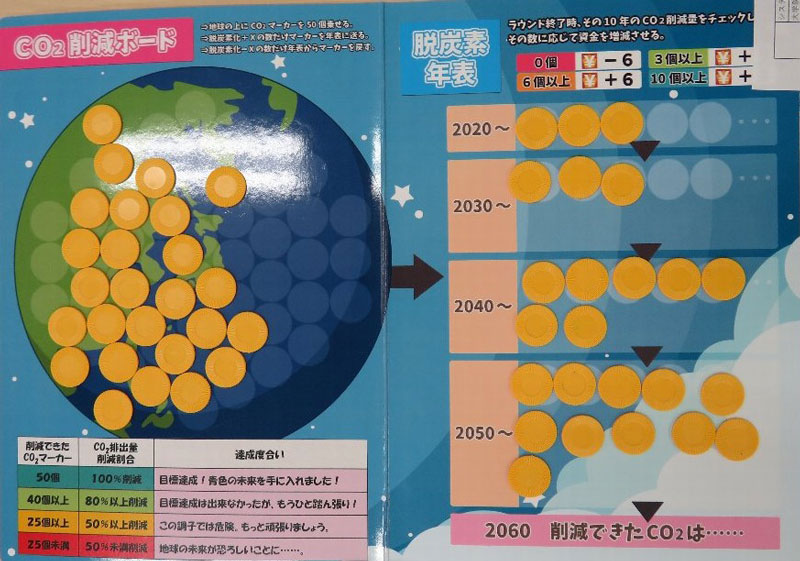

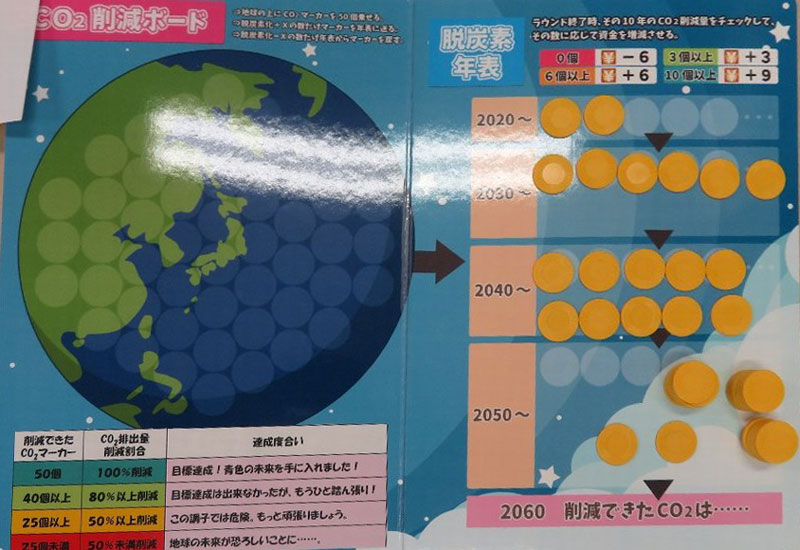

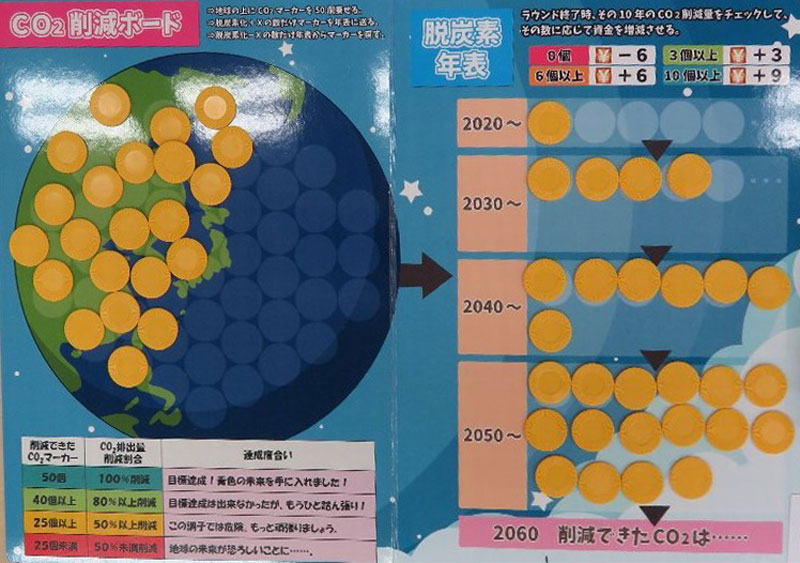

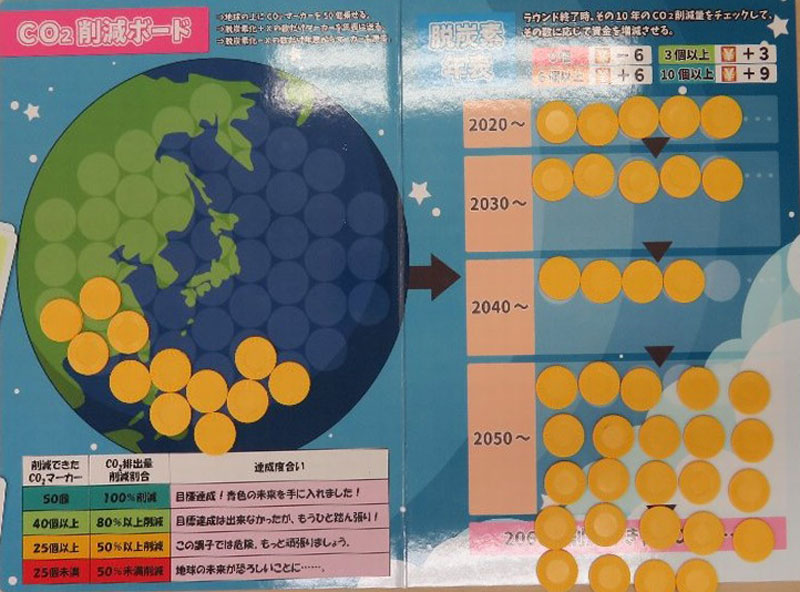

ボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」

参加者はグループA~Fの6班に分かれ、2050年カーボンニュートラルを達成するためにはどのようなイノベーションと投資が必要か、体験的に理解するためのボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ~青色の地球を目指して~」を行った。

ゲームではCO2削減に関係する10個の技術に投資を行い、投資によって発生するイベントで、地球が描かれたボード上のCO2コインを4ターンで50枚すべてのCO2コインを取り除き、100%削減を達成することがゴールとなる。

<グループA>

削減コイン数:20枚(CO2 40%削減)

技術投資方針:全体的に満遍なく投資したが、集中的に投資をした方が良かった。得意分野カードにも配慮し投資するべきだった。

<グループB>

削減コイン数:34枚(CO2 68%削減)

技術投資方針:火力発電のCO2削減に関連する「水素関連技術」と「CCUS技術」への投資を中心に進めた。また、「水力・地熱・バイオマス発電」「デジタル技術」「民生省エネ技術」「産業・運輸・省エネ技術」を関連付けて投資した。

<グループC>

削減コイン数:24枚(CO2 48%削減)

技術投資方針:「太陽光・風力発電」と「水力・地熱・バイオマス発電」の再生可能エネルギーに対して、特に力を入れて投資した。

<グループD>

削減コイン数:51枚(CO2 100%削減目標を達成)

技術投資方針:初めに「蓄電池技術」「デジタル技術」「産業・運輸・省エネ技術」を中心に投資し資金を集めた。その後、集めた資金を元に、「民生省エネ技術」に関連する「太陽光・風力発電」を中心に脱炭素を目指した。また、イベントカードの内容も確認し、マイナス要素を回避した。

<グループE>

削減コイン数:28枚(CO2 56%削減)

技術投資方針:イベントカードの内容を重視して進めた。イベントのレベルは、バランスや各人の得意分野を見ながら進めた。貯まった資金はグル-プ内で分配し、投資を積極的に行った。

<グループF>

削減コイン数:38枚(CO2 76%削減)

技術投資方針:資金集めを重点的に行い、火力発電への投資はノータッチとし、再生可能エネルギーに力を入れて投資を行った。

参加者の声

講義について

2050年より先の未来では、カーボン0ではなくてそれ以上である100%以上の削減が目標になるかもしれないという話が、目の前の大きな目標にとらわれがちだが、その先も考えなければならないと気付かされたため印象的だった。

日本はエネルギーを輸入に頼っているため、再生可能エネルギーに力を入れているのは知っていたが、再生可能エネルギーの導入量が世界的にみても高いことは意外だった。

日本のエネルギーの電源内訳やカーボンニュートラルについての世界各国の取り組みの話が印象に残った。日本のエネルギー自給率が思ったより低く輸入に依存していることに驚いたのと、2050年までに温室効果ガス排出実質ゼロを目指している話が印象に残った。

地域の特性に合わせた電源特性の話が聞けて良かった。

世界中で炭素ゼロ社会を目指しているのは知っていたが、それが具体的な法律を作ったり、目標を設定したりとしっかり国々が動いていることを知れた。

経済性を確保したまま、環境を汚染しないエネルギーを確保するためには、技術開発が必要だと思う。

ボードゲームについて

方向性を立てるのと関連技術との横の繋がりを考えながら網羅的に考える必要があり、結構頭を使いながら進める必要があるので、良い経験になった。

得意分野であったり、イベントカードの内容など、不確定であったり不明瞭な部分が多いと感じたが、実際の開発も不確定で不明瞭な部分があるように思うので、面白いシミュレーションだと思った。

ゲームでもそうでしたが、的確な技術への投資と情勢がマッチングしなければ難しいことを痛感した。

環境負荷を考えながら投資をするという社会構造をなんとなくゲーム感覚で感じとれるところが良かった。

グループメンバーと議論しながらゲームで理解が深まった。