岩手県立大学

2023年12月05日

2023年12月05日

岩手県立大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー政策の動向」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギー政策の動向」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

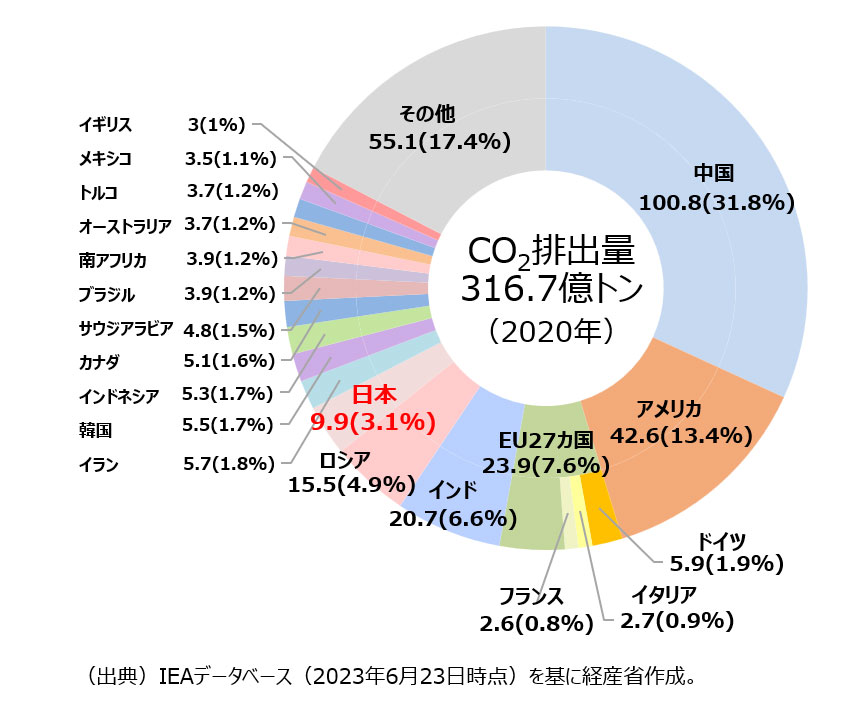

気候変動対策を話し合う国連の会議、COP28が、アラブ首長国連邦のドバイで11月30日から開催されている。首脳級会議が終了し、2030年までに世界全体で再生可能エネルギーの発電容量を3倍に引き上げ、エネルギー効率を2倍にするという誓約に120カ国近くが合意した。また、2050年までに世界全体の原子力発電の設備容量を3倍にすることを目指す宣言に、日本を含む20カ国以上が賛同したと公表された。世界の2020年のエネルギー起源CO2の排出量をみると、中国が31.8%、次いでアメリカの13.4%、インドの6.6%と上位3カ国で世界の半分以上のCO2を排出している。日本は、約3%で第5位となっている。

排出削減にあたっては、先進国だけでなく新興国の排出削減なくして世界の削減は進まない。2015年のパリ協定以降、世界は脱炭素に向けて大きく舵を切った。その結果、石炭などの化石エネルギーの資源開発投資の減少により、エネルギー確保も難しくなっていた。その中で、昨年のロシアによるウクライナ侵攻以降、EUなどロシア以外からLNGなどの化石エネルギーの調達量が増えたことにより、エネルギー価格の上昇や安定供給に懸念が出ている。

電力需要にフォーカスをあてると、今後、アジアを中心に電力需要が更に伸びる。中国、インド、ベトナム、インドネシアなどアジア諸国に目を向けると、電源構成の割合の多くが石炭火力であり、日本と似たようなエネルギー事情も抱えている。日本でも、デジタル化に伴う電力需要の急増も指摘されている。データセンターやAI化が進み電源が足りなくなると予想されている。あわせて、カーボンニュートラルに向けて非電力部門も電化が進む。その中で、いかに脱炭素電源の割合を増やしていくか。岩手県は、北海道に次いで森林面積が多く、バイオマスの期待値も高い。また、地熱にも恵まれており、再生可能エネルギーの中でも自然環境に変動されにくい電源ポテンシャルが多い。また、久慈市沖では洋上風力に向けての検討も進められている。一方で、風力や太陽光などの自然変動電源の調整力として火力発電が補っている。現在、日本のCO2排出量の4割が火力発電力から排出されている。今後、化石エネルギーから水素やアンモニアなどCO2を排出しない火力発電と再エネの組合わせも脱炭素、安定供給や経済性の視点で重要な選択肢の1つである。安全性を大前提に原子力発電についても、更なる安全性を追求し技術開発を進めていく。私たちは、30年先を見据えた電源構成の最適解を追求していかなければならない。

参加者の声

もともと再生可能エネルギーについて関心を持っていたので、ペロプスカイト太陽電池を活用した太陽光発電があることがとても印象に残りました。

日本の再生可能エネルギーの順位がかなり上位であった話です。私はあまり日本は再生可能エネルギーが進んでいないと思っていたので驚いた。

各国の地域環境の違いが再生可能エネルギーの生産にどれほど影響しているのかを把握するために、各国における電源の内、それぞれの再生可能エネルギーが占める割合を知りたい。

今後は原子力についてもっとしれたらいいなと思っています。理由として、二酸化炭素を排出しないという点で、興味がある。

日本では安全性への関心が高い国民性があることを踏まえ、今日の講義の中でもあった「安全性を技術で高めていく」ような取り組みについて、原子力発電等の分野の内容を今後聞いてみたいと思った。

日本はLNG火力発電の割合が1番大きいというのを初めて知り、意外だと感じた。

ロシアは国際法に違反し、ウクライナ侵攻を行なっている。しかし、日本においてはエネルギーを確保すべく、ロシアからの輸入に頼っている側面がある、というお話が印象に残った。

どうしても国民生活が逼迫する今、さまざまなエネルギー事業や補助金に対しても、財源が気になってしまう。負担と環境問題のバランスを考えていかなければならない。

G7の電源構成については、想像していたよりも各国で主体となる発電が異なっていて驚いたため印象に残っている。

今までは化石燃料の枯渇の可能性や、化石燃料を使用することによる環境への害などに着目して学んできたが、今回の講義で、円安の状況や為替の推移を見て経済面に着目することも重要であると感じた。

各国のエネルギーについての現状や、日本が世界に比べてどの程度自国でエネルギーを生成しているのか、またそれぞれのエネルギーの割合はどの程度なのか、そしてこれから必要な政策や新たな技術の概要について学べたことです。今まで、日本がどんな状況だったのか、これからどんなことをしていくのかがうまく理解出来ていなかったため、とても勉強になりました。

GX推進のため、今のイノベーションから改革していくことに関心を。理由として、現在あるものから新しいものに変えていくことは大変だと思うけど、改革したことによって、GX推進の結果が出ていたり、さらなるGX推進ができたりすると思うとすごいと思った。