岩手大学

2023年12月04日

2023年12月04日

岩手大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー政策の動向」と題し、エネルギー政策に関する講義を実施した。

講義「エネルギー政策の動向」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

エネルギー政策の発想の基本はS+3E、つまり安全性(Safety)を大前提に、安定供給(Energy Security)・経済効率(Economic Efficiency)・環境適合(Environmet)を追求していかなければならない。現在も世界情勢は不安定であり、昨年から続くロシアのウクライナ侵攻により、世界的にLNGの需給逼迫・価格高騰が発生している。また10月にはイスラム組織ハマスによるイスラエルへの攻撃を受け、中東地域の緊迫化により原油価格の高騰が懸念されている。その中において、エネルギー自給率がわずか13%程度と資源を持たない我が国は、エネルギー危機にも耐えうる強靭な需給構造に向け、エネルギー自給率を高めていくことが必要不可欠となる。

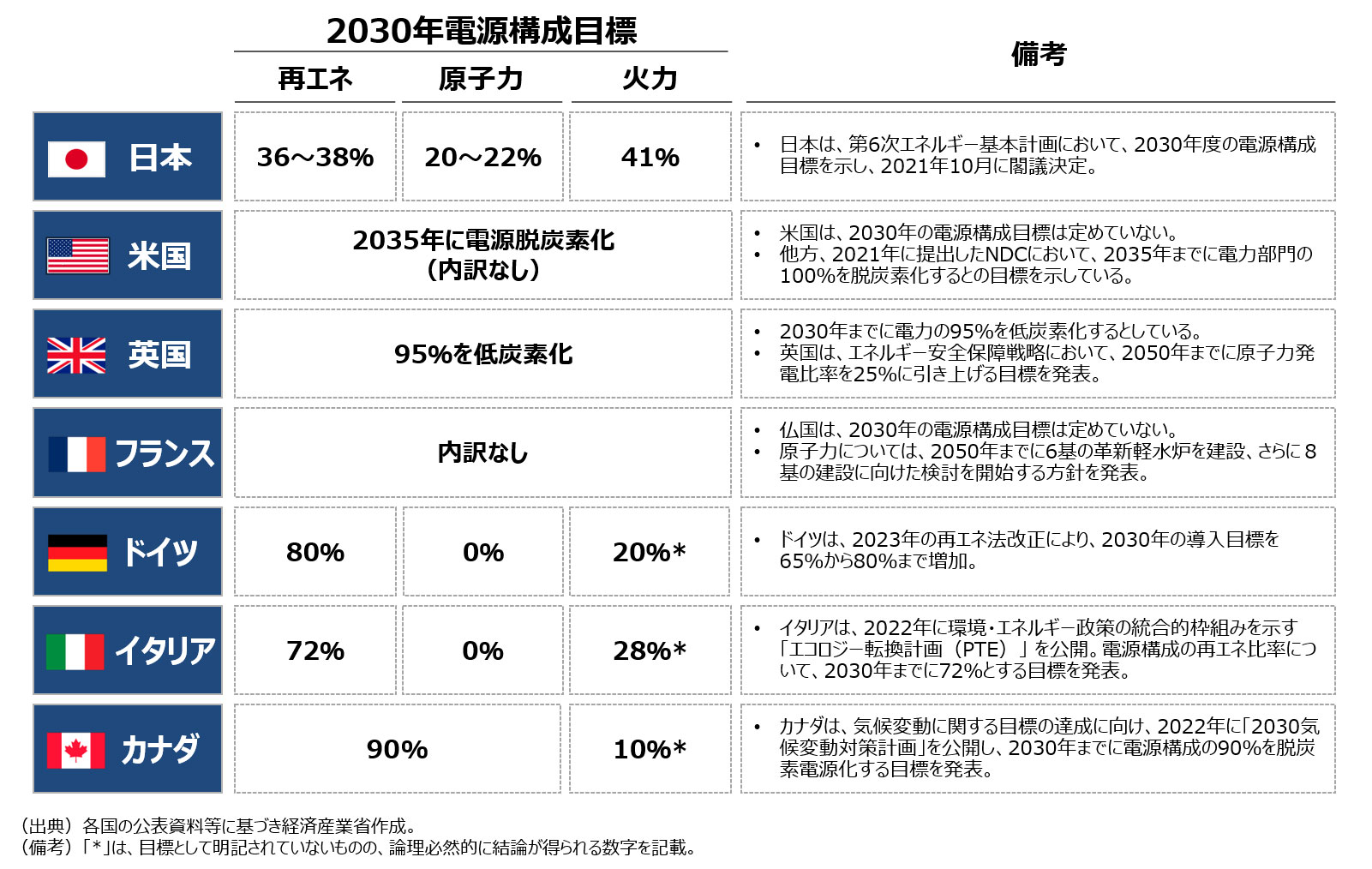

現在の我が国の電源構成に目を向けると、火力72.8%、原子力6.9%、水力7.5%、再エネ12.8%(2021年度確報値)となっており、化石燃料を使う火力の割合が非常に高く、2050年カーボンニュートラル達成に向け脱炭素電源への転換を推進していかなければならない。2030年度の電源構成目標を再エネ36~38%、原子力20~22%、火力41%にしていくことが2021年10月に閣議決定された。化石エネルギー中心の産業構造・社会構造から、クリーンエネルギーへの転換に向けてグリーントランスフォーメーション(GX)への取り組みを進めていく必要がある。

その中で岩手県に目を向けると、2019年11月に2050年二酸化炭素排出実質ゼロを全国の都道府県の中で9番目に表明しており、県北9市町村は神奈川県横浜市と広域連携による地域循環共生圏の形成を目指している。また、岩手県は北海道に次いで2番目に森林面積が大きく、地熱発電やバイオマス発電など再生エネのポテンシャルが高く、洋上風力も岩手県久慈市沖で検討されており、2030年度の再エネによる電力自給率を66%とすることを目指している。

講義に参加した学生のレポートでは、

- 今後の発電方法を考えていくにあたり、S+3E(Safety+Energy Security、Economic Efficiency 、Environment)の考え方が重要だと理解した。他国に頼りすぎず自給率を高く保ち、コストが低く、環境適合としてCO2の排出量を懸念し、その上で安全性の確約された発電方法を選択するという合理的な理論であることを理解出来た。

- ウクライナ侵攻の影響でLNGの争奪戦が深刻化しているように、エネルギー価格は、その時々の世界全体の動向も踏まえて、市場の需要と供給に大きく左右されてしまうということを学んだ。そして、燃料の輸入価格の高騰が電気料金の値上げにつながっていることも初めて知った。また、化石燃料の輸入に関して、量的に見れば変化は小さいものの、輸入額は高騰しているためその分国富が流出していることは驚きであった。

- 原子力発電所の稼働にはリスクも伴うが、電力の安定供給のためには必要なのではないかと考えた。このまま燃料を他国からの輸入に頼り続けてしまったときに、他国から燃料が輸入できなくなった場合、電気が供給できなくなってしまう。そのような問題を避けるためにも、再生可能エネルギーと原子力発電を中心にするべきだと思う。

- 私は日本は再生可能エネルギーの導入について遅れを取っているものであると思い込んでいたが、導入量で見れば世界的にも先進国といえる量であり、国土面積に対する導入量は世界一位であるという事実を受け、「全体的に日本は遅れている」と決めつけるのでなく、現在地を確認した上で問題意識を持つことが重要だと感じた。

- 政府は「2050年までに温室効果ガスを実質0にする」という目標を立てていますが、現実はなかなか厳しいのだということもわかりました。2020年度までに温室効果ガスを2割程度削減できたということは成果は出ているものの、まだまだ実質0にするには程遠いと感じました。さらに驚いたのは、再生可能エネルギーの導入量は世界で6番目に多いということです。とりわけ太陽光エネルギーにおいては、世界で中国、アメリカに次いで3位ということで、希望を持ちました。日本は平地面積が少ないため、再生可能エネルギーの施設や機械を取り入れにくいという課題はありますが、今後脱炭素エネルギーへとシフトしていく中で解決していきたいものだと思いました。

- 日本のエネルギー問題で私が一番興味があることは原発を稼働させるかどうかである。現在日本の主な発電は火力発電であるが、環境への悪影響、持続性が不安定であることが問題として挙げられている。しかし、再生可能エネルギーのみで日本の電力を賄うことは現在の技術では難しく、このままずっと火力発電に頼っていくことは難しいと考えたので、安定して供給でき、経済効率も高い原子力発電を再稼働することは避けられないと私は考えた。災害大国であり、東日本大震災のような原発事故の前例もあるが、今回の講義でエネルギー政策について学び、エネルギーの自給が難しい日本には原子力発電が必要ではないかと考えた。

- 日本が化石賞を受賞したという話など日本の環境について悪いイメージばかり抱いていた影響で、自国のことであるのにも関わらず日本を過小評価しすぎていたことに気づいた。エネルギー自給率については、確かに低く他国に頼りすぎている一面もあるが、再生可能エネルギーの導入や、太陽光発電などの面では世界の中でも進んでいることがわかり、これらの良い点は残しつつ他を改善することで日本の環境問題に対する取り組みの改善が行われると良いと思った。

など、エネルギー自給率の低さの懸念、S+3Eの重要性、資源の少ない日本の多様性をもった選択、カーボンニュートラルに向けてのイノベーションへの期待、ウクライナ侵略など世界情勢変化に伴う資源価格の高騰による生活への影響、エネルギー安全保障への課題などに関する多くのレポートが寄せられた。

参加者の声

日本の再生可能エネルギー導入の現状についての話が印象深かった。理由は、各国との現状比較や、今から進めなければ行けないことを知ることが出来た。

日本は他の国と比べても地形や気候の面でハンデがあると感じるので、そのようなハンデがある中で現実的にどこまで再生可能エネルギーを増やすことができるのか知りたい。

核廃棄物の処理を今後どうしていくのか、これから世界で原発が増えてくるとそこが問題になると思うので聞いてみたい。

世界と比較した日本のエネルギー資源の現状についての話しが印象に残った。なんとなく知っている部分があったが、しっかりとしたデータを基に今後どのようなところを日本は目指していくべきなのかを詳しく学べた。

それぞれの発電方法のメリットデメリット、また詳細な数値や事実を述べた上で有効な解決策や残る課題を述べるなど偏った考えがなかったところがよかった。

エネルギー自給率の推移と各国の電源構成の話で、データだけでなく、エネルギー自給率が大きく変動した背景の出来事や、世界の国々の電源構成の背景となる各地の自然状況も加えて説明があったので、繋がりがわかり、納得できた。

内容については、日本が脱炭素は欧州に比べて進んでいないものの、再生可能エネルギーの発電量はトップクラスであるということが印象に残っている。脱炭素と再生可能エネルギーを完全に同一として捉えてしまっており、日本はこの分野は進んでいないと勘違いをしていたことに気づくことができた。

今回の講義では、S+3Eの考え方を大前提に2030 年度における日本のエネルギー需給の見通しであるエネルギーミックスを策定していることを理解できた。日本はエネルギー自給率が世界的に見ても低いため、エネルギー危機にも耐えうる強靭な需要構造に向けてエネルギー自給率を高める必要がある。そのために、再エネなどの脱炭素的なエネルギーの使用を拡大していくべきだと改めて認識することができた。

印象に残ったのは、国内総生産を増加させながら、エネルギーの消費量を削減させなければならないという話だ。エネルギー政策において国内総生産という観点を今まで持ったことがなかったため新たな気づきであった。

私たちが日頃取り組むべき環境問題対策について聞いてみたい。大きな視点で環境問題について考えたうえで、身近な視点でできることを考察したいため。