北海道教育大学

2023年11月21日

2023年11月21日

北海道教育大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギーの安定供給と脱炭素に向けて」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギーの安定供給と脱炭素に向けて」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

昨年は、ロシアのウクライナ侵攻によりエネルギー情勢も一変した。あわせて、本年10月、パレスチナ自治区ガザを実効支配するイスラム組織ハマスがイスラエルに攻撃実施以降、中東地域の緊迫化により原油価格の先々が不透明となっている。1973年の第一次オイルショックから半世紀が経ち、省エネや石油代替エネルギーの利用拡大に向けてのエネルギー政策を進めてきた。一方で、資源を持たない我が国は、現時点でも化石エネルギーのほとんどを海外から調達している。一昨年の秋頃から、世界的にLNGや天然ガスは、化石エネルギーの中でもクリーンなエネルギーであること、石油と比較して地政学リスクが低く供給の安定性が高いことなどにより、需要が伸びていた。そこに、昨年2月、ウクライナ危機によりロシアから欧州へのパイプラインによるガス供給が減少したことなどにより、LNG不足と価格高騰を招いている。あわせて、地球温暖化対策への緊急性も高まっている中、エネルギー安全保障、気候危機、地政学リスクの一体的な取組が急務となっている。

そのためにも、エネルギーの自給率を高め、脱炭素に寄与する再生可能エネルギーの導入拡大や、安全性を大前提とした原子力発電の活用などが鍵となる。

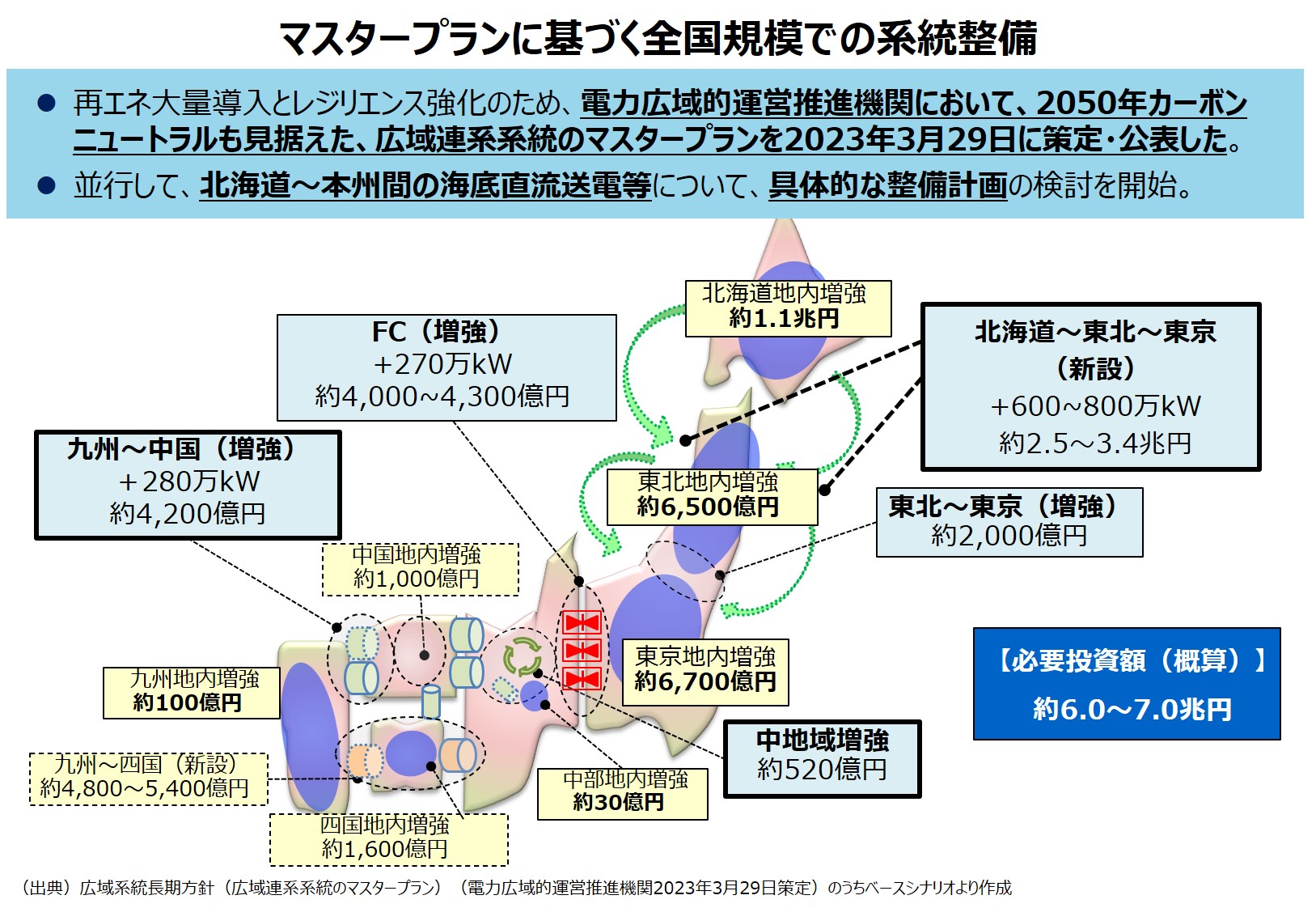

北海道は、洋上風力を含め再生可能エネルギーの資源ポテンシャルの活用が期待されている。現在、洋上風力では、促進区域※1の前段階の有望区域に石狩市沖などの5海域が選定されている。石狩市浜益沖や岩宇・南後志地区沖では、浮体式の洋上風車の実証事業を予定している。今後、洋上風力の導入が見込まれる北海道の豊富な再エネを大消費地域の東京エリアと結ぶ、日本初の大規模な海底直流送電線の新設も検討されている。

また、泊村にある原子力発電所1~3号機は、再稼働に向け原子力規制委員会の審査が続いている。将来的には、より安全機能の高い次世代革新炉に向けての開発も期待されている。

その他の脱炭素電源として期待されているエネルギーは、燃焼してもCO2を排出しない水素、アンモニアである。2030年度の電源構成にも、初めて、水素・アンモニアが組み込まれた。発電のみならず、産業、運輸分野まで幅広い活用の検討も進んでいる。発電や製造工程などでCO2を出さない技術も重要であるが、一方で、排出されたCO2を回収し、貯留する技術、有効活用していく実証も行われている。

2030年度までのCO2貯留事業開始に向けた環境を整備するため、先進性のあるプロジェクト7件が選定され、事業性調査を行っていく。その一つに苫小牧地域CCSが選定された。

カーボンニュートラルは、現技術力では解決出来ない中で、次世代へのイノベーションに向けて様々な取組と野心的な挑戦が続く。

※1 促進区域とは、自然条件が良く、漁業や海軍業等の先行利用に支障を及ぼさないこと、系統接続が確保されうることなど、一定の要件に適合した一般海域内の区域

参加者の声

GXに対して官民合わせて150兆円規模で投資を行っていることに対して、今後のエネルギー問題への意識の高さを感じた。

カーボンリサイクル燃料やSAF、合成メタンについてなど。自動車の制限などの日常生活に影響する部分についても。これからの自分たちにどのように影響してくるかは気になる。

アンモニアが燃料になったり、発生した二酸化炭素を再燃料にしたりなど、化学的な面でお話をもっと聞きたいと思った。

印象に残った内容は原子力発電の捉え方です。東日本大震災以降原子力発電に対する悪い印象がついたように思います。今回の講義は中立な印象を受けてフラットに考えることができました。

今の世界情勢と絡めてエネルギー資源についてお話ししてくださったので、より危機感や切迫感を感じた。少し難しい内容もあったが、グラフなど数値で見て伝えたいことを絞って聞くことができたのは、良かったと思う。火力発電は今よく思われてないが、メリットもあると知れたのは、特に印象に残った。

経済発展のために世界各国が動いてる中で、環境適合性を満たしたエネルギー政策は難しいのではないかと思っていた。でも、環境適合性を満たす発電方法や、既存の発電方法の改良で環境に配慮しながら経済成長を目指していると知り、もっと多くの人がこのことを知れば、エネルギー源に関する考えが変わっていくのではないかと思った。