弘前大学

2023年10月23日

2023年10月23日

弘前大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「脱炭素社会に向けたエネルギー政策」と題し、エネルギー政策に関する講義およびワークショップを実施した。

講義「脱炭素社会に向けたエネルギー政策」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

目まぐるしく変化する国際情勢の中で、エネルギーの課題は多岐に渡る。短期的には、エネルギー価格の高騰や円安の中で、自給率の低い日本がいかに安価かつ安定的にエネルギーを確保していくか、国産・準国産エネルギーをいかに増やして自給率を上げていくかが重要な点となる。加えて、2050年カーボンニュートラルを見据えてどのようなエネルギー・電源を選択し、産業・社会構造を変えていくかを中長期的な視点で捉えつつも、エネルギー関連施設の建設にかかる時間、技術の社会実装・普及拡大など様々な課題がある。その中で、GX(グリーントランスフォーメーション)の実現に向けて、脱炭素への取り組みを加速させなければならない。

あわせて、既存技術だけでは解決できないところに対するイノベーションにいかに挑戦していくか、いかに官民をあげて取り組めるか、S+3Eをどれだけバランスよく追求できるかがその鍵となる。

エネルギー紙芝居ワークショップ

参加学生は6グループに分かれ、未就学児から小学校低学年に対して紙芝居「エネルギーってなぁに?」を読み聞かせることをイメージして、13枚のイラストから7枚を選び、グループごとにストーリーを構成し実演するワークショップを行った。

Aグループ

地球とは違う星から、100年前の地球へ時間旅行にきた2人。地球温暖化による猛暑や干ばつ・大雨などの災害で大変な状況を目の当たりにする。原因を調べてみると、化石燃料を大量に使用したことで、温室効果ガスがたくさん排出され、地球温暖化が進んだらしい。そうならないためには、化石燃料の使用を減らし、カーボンニュートラルな未来を目指すことが大事だと学ぶ。

Bグループ

暑い日や大雨の日が続く毎日、男の子の前に突然女の子が現れ「エネルギーを使いすぎ。このままエネルギーを使い続けていると大変なことになる。」と伝える。2人が宇宙へワープすると明るくてきれいな地球。街の明かりに電気を使っていることや、熱エネルギー、乗り物など生活のあらゆる場面でエネルギーを使っていることに気づく。そこで、このままエネルギーを使い続けて地球温暖化の進んだ未来を体験する。その後、水力や風力など再生可能エネルギーを中心とした未来を体験し、限りある資源を上手に使っていくことが大切だと気づき、カーボンニュートラルに取り組んでいこうと決意する。

Cグループ

下校しながら、最近暑い日が続いていることや大雨、植物が枯れたり、動物がいなくなっていることを話し、どうしてこんなに暑いのか嘆く2人。そこに現れた女の子からエネルギーが関係していることを告げられ、どんなものがエネルギーなのか、一緒に探す旅に出発する。原始時代にタイムスリップし、エネルギーとして火を使い始めた生活を知る。そこで、今までの全ての経験が夢で、今はどのようなエネルギーを使っているのか、使いすぎると夢で見た世界になってしまうことを女の子に告げられる。自分の生活を振り返って、エネルギーを使いすぎていたと感じた男の子は、エネルギーを大切に使おうと心に決める。

Dグループ

カーボンニュートラルを達成した未来に住む男の子と女の子が、過去にタイムスリップ。原始の時代、苦労して火を起こしている様子を見る。そして、産業革命以降、化石燃料がどのように使われてきたのか、使い方を教える。明るく便利になった世界に満足して未来に戻ってみると、地球温暖化が進み、猛暑やゲリラ豪雨などが続く世界になっていた。過去の人達にカーボンニュートラルについて伝え忘れ、温室効果ガスを減らすことをせず多くのエネルギーを使用したことにより、自分達の住んでいる未来の世界が悪い方向に変わっていた。

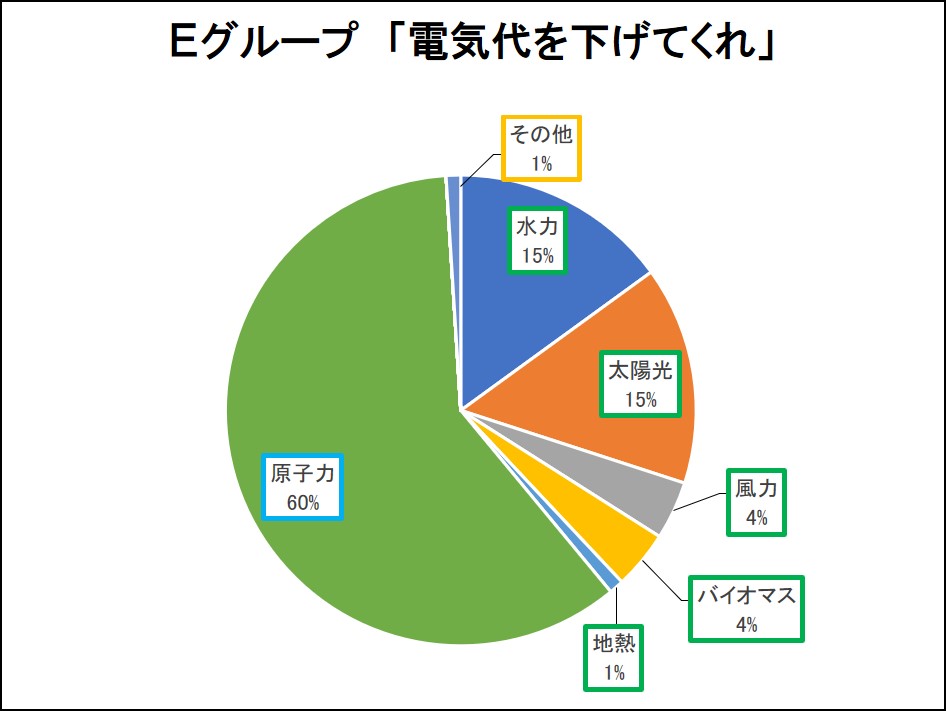

Eグループ

エジソンについて学校で学んだ男の子は「エネルギーってなんだろう?」と気になりはじめる。そこにエネルギーの妖精が舞い降り、突然過去にタイムスリップ。水車を使い、火を起こして生活してる時代の様子を見る。次にエジソンの時代に、現代につながるたくさんの発明やエネルギーの使い方を知る。そして、現代へ戻ると昔と違いエネルギーを使った便利な生活をしていることに気づく。このままエネルギーを使い続けるとどうなるのか疑問を持つ。そこで、このままエネルギーをたくさん使い続けた未来にタイムスリップ。地球温暖化により自分達の生活が一変していることを目の当たりにし、より良いエネルギーの使い方を考えていくことが大切だと学ぶ。

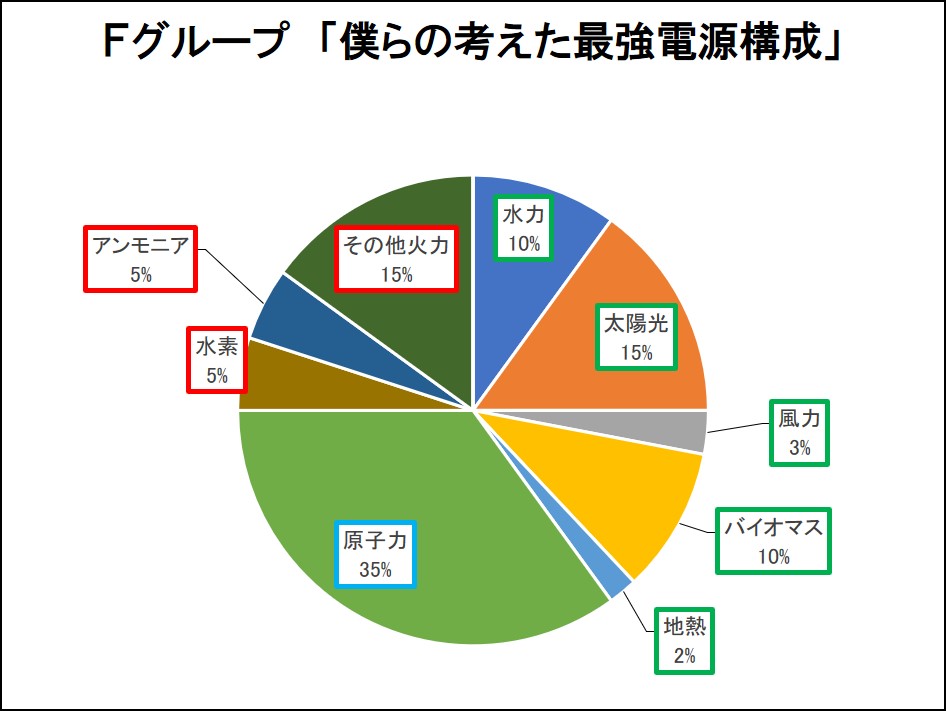

Fグループ

エジソンの伝記を読んでいた男の子、エネルギーってなんだろうと考えていたところ、女の子が突然現れ、エネルギーの歴史の旅に連れて行ってくれることに。はじめに、原始時代で火を起こす大変さを知る。続いて、蒸気機関、電気や自動車が使われ始めた時代からエネルギーがどのように変わってきたかを知る。最後に、女の子が住む未来にタイムスリップ。そこでは、空飛ぶ自動車や再生可能エネルギーを活用した快適な生活空間となっていた。まだ、未知のエネルギーがあるかもしれないことや、どんな未来になるのかについて想像をふくらませる。

短い時間で学んだことについて紙芝居の中で何をどの順番で伝えるのか、枚数が限られる中で子供に向けて伝わるようにするにはどうしたら良いのかを考え、声色を変えたり、方言を使ったり、効果音を自分達で出したり、スマートフォンを使用するなど、グループごとに工夫を凝らした発表が展開された。

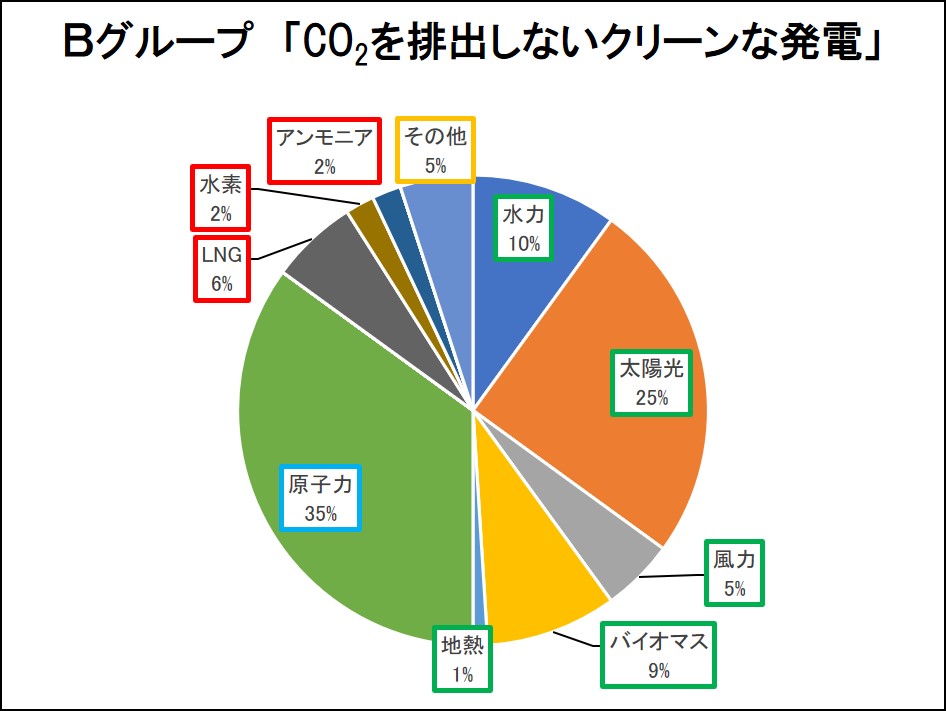

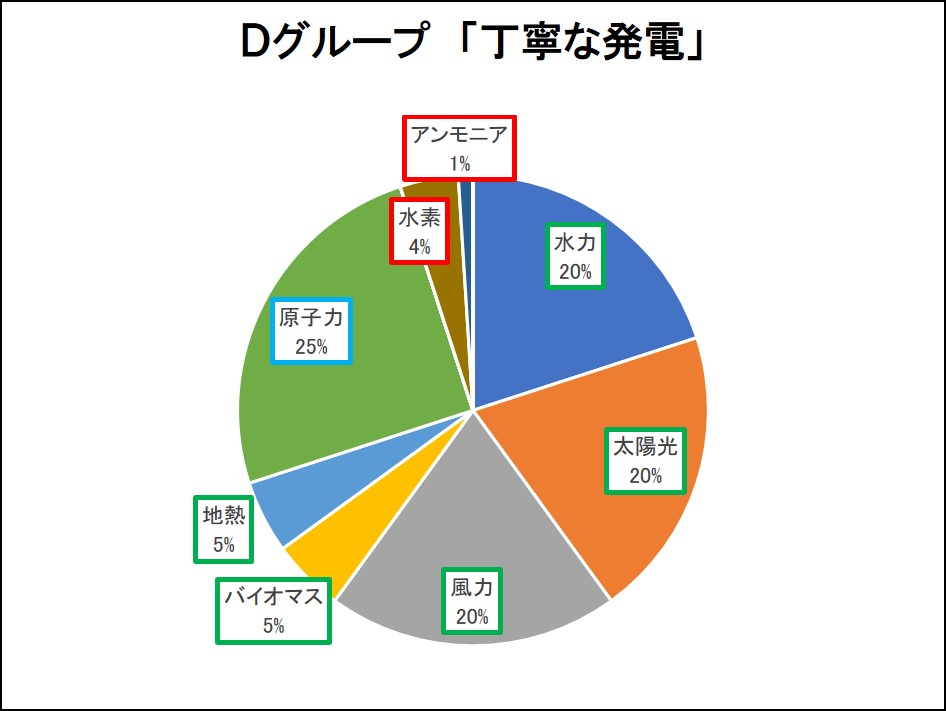

ワークショップ「2050年の電源構成を考えよう」

2050年にカーボンニュートラルを目指す日本の電源構成について、グループディスカッションを行い、ポスターを作成した。それぞれが考えた電源構成を発表し質疑を行った。

再生可能エネルギー

どのグループも再生可能エネルギーを増やしていく方向性は同じであったが、その割合は39%~70%と様々で、太陽光発電・風力発電を中心に蓄電技術でバックアップするように考えたグループや、洋上での浮体式太陽光発電をアイデアに取り入れたグループ、水素を活用して自然変動を吸収することを考えたグループなどがあった。

原子力発電

割合はグループにより15%~60%と幅が広く、安定した電力供給の出来るベースロード電源として一定割合必要と考えたグループや、安全性の視点から多くは増やせないと判断したグループ、ゼロエミッション電源としてカーボンニュートラルに必要だと考えたグループもあり、それぞれのグループでの議論において判断がわかれることになった。

火力発電

いずれもカーボンニュートラルを目指して、現在よりも減らした割合となったが、他の発電が使えなくなることのリスクや、これまでの発電量を賄うには再生可能エネルギー・原子力発電だけでは厳しいと考え、水素・アンモニア等の技術に期待しつつ補完できるだけの割合を残すグループもあった。

その他の発電方法

新たなイノベーションとして、海洋温度差発電や雪氷熱、地震などの振動エネルギーを使うなどのアイデアが電源構成に取り入れられた。

質疑では、現在少ない割合の発電方法をどのように増やすのか、火力を使う中で二酸化炭素の排出にどう対処するのかなど、具体的な方法も含めた質問が多く見られた。

参加者の声

これからのエネルギーは蓄電や二酸化炭素を回収するなどの技術、そしてコストダウンが必要。

季節や天候による太陽光発電や風力発電の発電量の変化や、地熱発電の効率、海洋エネルギーのポテンシャルなど再生可能エネルギーについて詳しく知りたい。

地熱発電について色んな意見が出たので、これから地熱発電をどのように活用していくべきかを聞いてみたい。

火力発電と一概に言ってもCO2排出の少ないものや多いものが様々あることを知り、もう少し調べてみようと思いました。

紙芝居では他のグループと同じ絵を使っていても、順番やストーリーがまったく違って面白く、道筋を自分たちで組み立てていく中で、安定供給やコストなど子供に説明をするのが難しい言葉に悩んだり、エネルギーや歴史について考えるきっかけとなり良かった。

カーボンニュートラルを目指していく上で様々な部分でコストがかかってくると思うから、自分だったらどこにどれくらいお金をかけていくのか予算を決めて話し合うようなワークショップをしてみたい。

メリット、デメリットを挙げただけでなく、それを踏まえた上で自分たちで電源構成を考えたことで、カーボンニュートラルを目指すためにどうすべきか、どんな方法があるのか詳しく知ろうと思えた。

カーボンニュートラルを目指していく上で様々な部分でコストがかかってくると思うから、自分だったらどこにどれくらいお金をかけていくのかを予算を決めて話し合ってみたい。

原子力発電所の処理水放出や、使用期限の延長、核燃料の処理、地震への対策など色々な課題についてもっと詳しく聞いてみたい。

まず安全性に関しては、原発の安全基準がより厳しくなっていることを知らなかったから、今まで原発再稼働に関して良くない印象を抱いていた自分にとって考えが少し変わるきっかけになった。