弘前大学

2023年5月20日

2023年5月20日

弘前大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「GX実現に向けて」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「GX実現に向けて」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

日本はロシアのウクライナ侵攻によるエネルギー価格の高騰や電力需給ひっ迫など、エネルギー安全保障上の足元の危機に対し、これまで以上に供給源の多様化・調達の高度化等を進める必要がある。エネルギー供給源の多様化においては、OECD諸国38カ国中第37位のエネルギー自給率をいかに上げて、安定的かつ安価な供給を確保するかが鍵となる。

あわせて、2050年までに温室効果ガス排出のネット・ゼロを達成するために化石エネルギー中心の産業構造・社会構造から、クリーンエネルギー中心のものへ転換するGX(グリーントランスフォーメーション)の実現にむけて、脱炭素の取組を加速させていかなければならない。

温室効果ガスの削減には既存の技術だけでなく、革新的なイノベーションが期待されている。2050 年のカーボンニュートラルという目標に向け、わたしたちは、省エネ技術、再生可能エネルギー、原子力、水素・アンモニア、カーボンリサイクル技術など、あらゆる技術を最大限活用しつつ、新たな選択肢も追求していかなければならない。

ボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」

参加学生は12グループに分かれ、2050年カーボンニュートラルを達成するためにはどのようなイノベーションと投資が必要か体験的に理解するため、CO2削減に関係する10個の技術に投資を行い、技術のレベルアップによってCO2の100%削減を目指すボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ~青色の地球を目指して~」を行った。

参加した学生からは、「現実的なルールで楽しめて、世の中甘くないなとゲームで感じることが出来た。」、「どこにどれくらい投資することで効率的に二酸化炭素の排出量を減らせるのかを考えて、みんなで協力するのが楽しかった。」、「知らなかった発電方法など知る機会になった。」などの感想があった。

ワークショップ「2050年の電源構成を考えよう」

日本の2050年カーボンニュートラルを目指すエネルギーシステム(電源構成)について、先ほどの12グループでグループディスカッションを行い、ポスターを作成した。自分が良いと思ったポスターに投票し、上位6班が発表を行った。

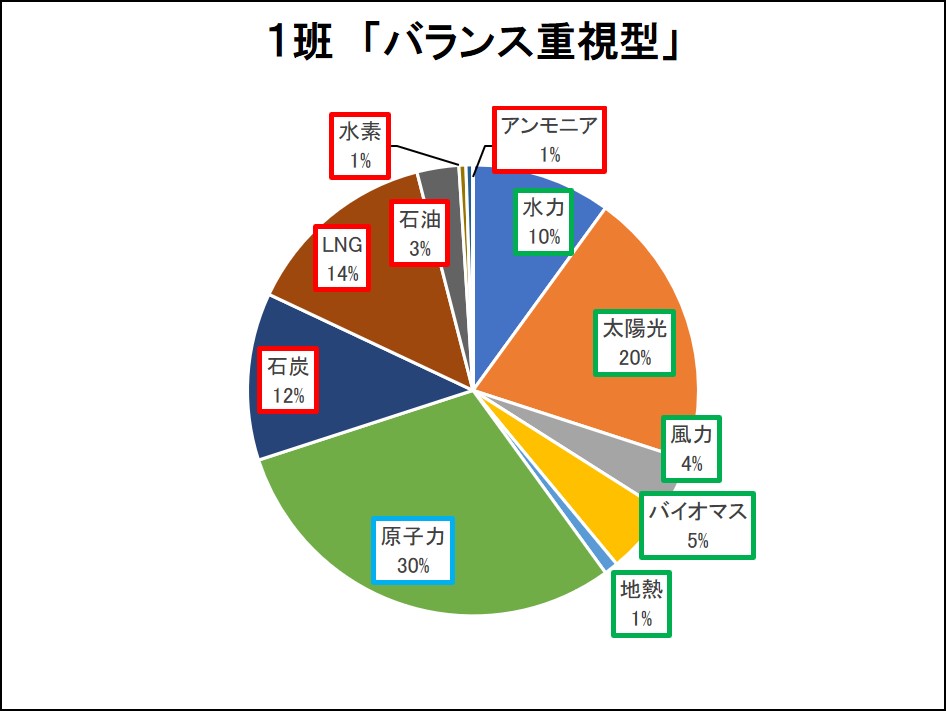

1班

タイトル「バランス重視型」

火力発電を極力減らすことを念頭に、再生可能エネルギーと原子力を現実的にどこまで増やせるか考えた。原子力については安全性に関する技術を向上させて、利用することとして30%と考えた。

再生可能エネルギーは洋上風力発電・太陽光発電・蓄電池性能の向上に期待し、全体で40%、そのうち太陽光発電20%・風力発電4%を中心とする構成を考えた。火力発電は全体で30%、石炭火力12%、LNG火力14%とし、水素・アンモニアは各1%とした。

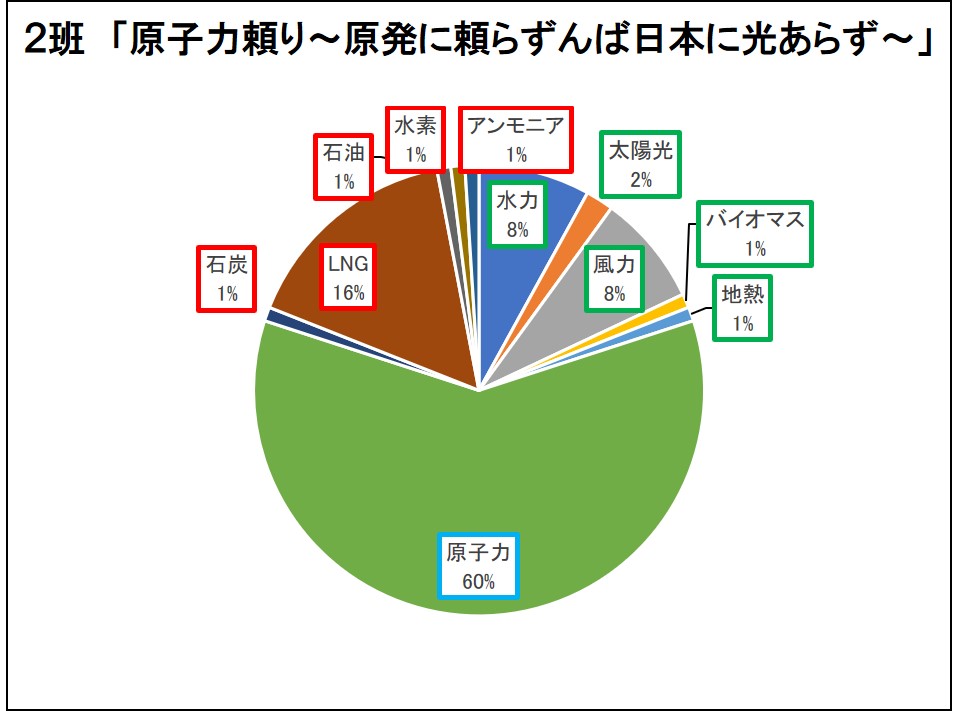

2班

タイトル「原子力頼り~原発に頼らずんば日本に光あらず~」

原子力発電は効率がよく、発電時に二酸化炭素を排出せず、既存設備が活用できると考え60%とした。火力発電は20%まで減らし、LNGを16%と集中させる方向性で検討した。再生可能エネルギーは水力発電8%と洋上風力を含む風力発電8%を中心に20%を占める構成の案とした。

3班

タイトル「理想のエネルギーバランス2050」

現在の電源構成をベースに、2050年にはこうなっていればいいなという理想を議論した。再生可能エネルギーは洋上風力発電の技術が発達し割合が増えると考えた。水力7%・太陽光10%・風力5%・バイオマス5%・地熱1%の再生可能エネルギー全体では28%とした。原子力発電は安全性が向上し、有力な電力源になると想定し15%とした。火力発電ではLNGや石炭の利用が減少し、水素・アンモニアの利用が拡大すると考え、全体では55%とし、内訳は石炭15%・LNG20%・石油1%・水素8%・アンモニア10%・その他火力1%とした

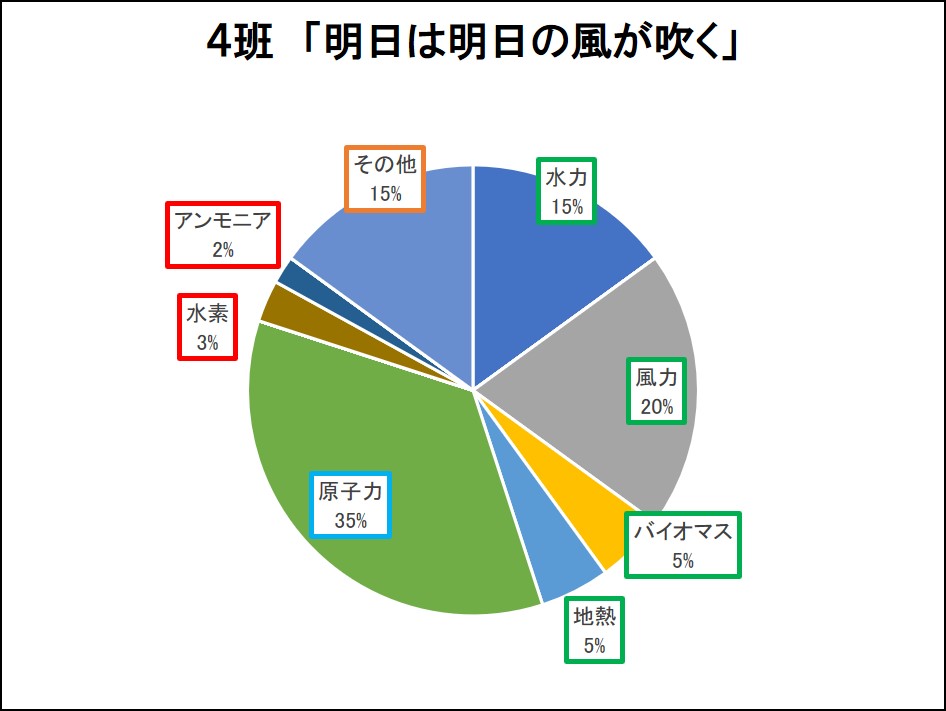

4班

タイトル「明日は明日の風が吹く」

再生可能エネルギーがこれから増えると想定し、二酸化炭素を出さない発電方法をメインに、火力発電を減らす電源構成を検討した。

再生可能エネルギーは全体で45%とし、洋上風力発電のポテンシャルがあると考え、風力発電を20%と最も高い割合とした。

原子力発電は35%と再生可能エネルギーに近い割合とし、二酸化炭素を出さない発電方法を主軸とした。カーボンニュートラル実現のため火力発電はできる限り減らし、水素3%・アンモニア2%とした。また、これから新たな技術が出てくると期待し、火力発電の割合よりも、その他の割合を高めに設定した。

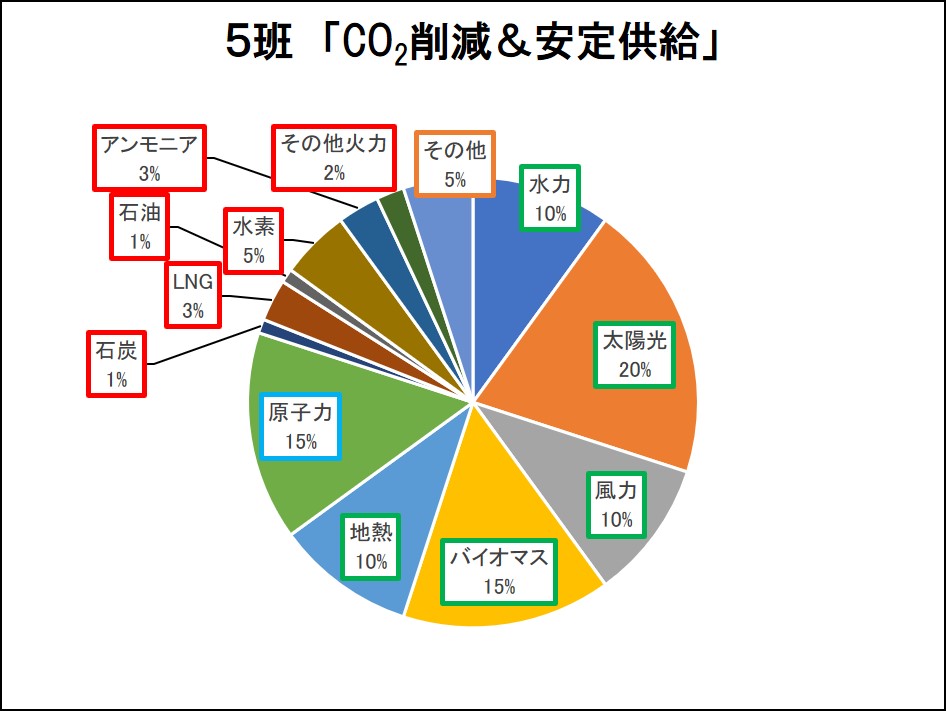

5班

タイトル「CO2削減&安定供給」

CO2を削減しつつ、安定供給も図ろうという方向性で電源構成を検討した。再生可能エネルギーは現在よりも普及拡大すると考え、65%と大きな割合とし、特にバイオマス発電が15%、地熱発電が10%と発展すると考えた。CO2を出さずに安定した原子力発電は、安全管理を徹底し15%と考えた。

火力発電はできるだけ減らしつつ安定供給も考慮し15%と考え、その内で水素・アンモニア技術が確率し5%とした。

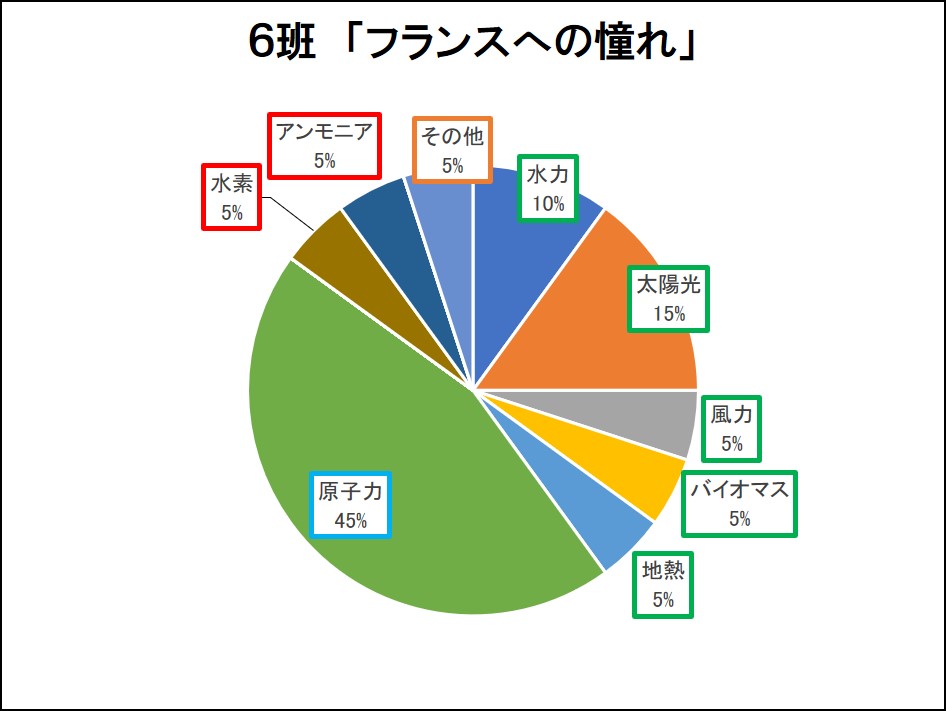

6班

タイトル「フランスへの憧れ」

カーボンニュートラルを目指すにあたって、温室効果ガスの少ないフランスを参考に、原子力発電を主軸として、再生可能エネルギーのデメリットを他の発電方法で補っていく構成を検討した。再生可能エネルギーは40%とし、中でも太陽光パネルの技術が発展し、拡大すると考え、内訳の中で最大の15%とした。原子力発電は安全性が向上し安定供給に貢献すると考え45%とした。火力発電の10%はCO2を出さない水素・アンモニアのみ活用して温室効果ガスの排出を抑え、その他はこれからの研究に期待して5%とした。

各グループの発表後に質疑を行い、「”その他”で想定した、今後に期待するエネルギーは何か?」、「再生可能エネルギーの中で、地熱発電の割合が低い理由は?」、「原子力発電の災害への対策等を考慮したか?」、「原子力発電の割合が高くても有効だと判断した理由は?」、「再生可能エネルギーのデメリットをどのように考えたか?」など、発表を聞いていた学生自身も電源構成を検討したことから、考えた過程ならではの質問が多く見られた。

また、発表の後に6グループの中で、どのプレゼンテーションおよびポスターが良かったかを投票し、1位が2班、2位が3班、3位が6班の発表となった。

最後に、全体を通しての質疑では、「日常生活でできる省エネはどのようなものがあるか。」、「地熱発電が広がっていくには、どんな課題があるか。」、「再生可能エネルギーの割合はどこまで増えるのが現実的なのか。」、「洋上風力発電の自然災害や塩害の対策、漁師など地元関係者との対話等をどのように解決していくのか。」、「ペロブスカイト太陽電池のコストはどのぐらいかかるのか。」といった、より具体的な内容の質問が学生から挙げられた。

参加者の声

プレゼンテーションで他の班の意見を聞いて、自分の班でメリットが多いと考えていた発電のデメリットについて気づかせてくれたり、見方を変えたら色々な考えが出てくることについて、面白いなと感じた。

この先の原子力発電について、東日本大震災で被害があってから、国民への信頼性が欠けてしまっているので、その問題点の解決策が気になった。

日本のエネルギー資源の潜在量や、洋上風力で沿岸部と沖合部での違いについて詳しく知りたい。

各班が作成したポスターでは、原子力発電の割合が全体的に高かった。私はあまり原子力について賛成できないと思っているが、安定供給で環境に良くするためには合理的だとも感じた。

フランスが先進国の中でも温室効果ガスの排出が少ないことが印象に残った。かなり経済力が高く、そのためには効率の良い発電に負の要素が伴うが、それでちゃんと国民に電気等を供給できていると感じた。

原子力発電の安全性、危険性について、各班のプレゼンテーションでは「安全性を前提に」という言葉が多かったが、その前提がどうしたら確立されるのか気になった。

CCUSの詳しい技術について知りたいと感じた。なぜなら、二酸化炭素をリサイクルするという点が魅力的だと感じたから。

2050年に向けて、本当に火力発電は減らせるのか、原子力発電は安全なのか、新しいイノベーション技術は発達するのかなど、現実的に、また、希望をもって話し合うことが出来た。