山口大学

2022年11月22日(火)

山口大学 教育学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」、中国経済産業局から「中国地域のカーボンニュートラルに向けた動き」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。また、2050年に向けてCO2削減を目指すボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」を合わせて実施した。

講義「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

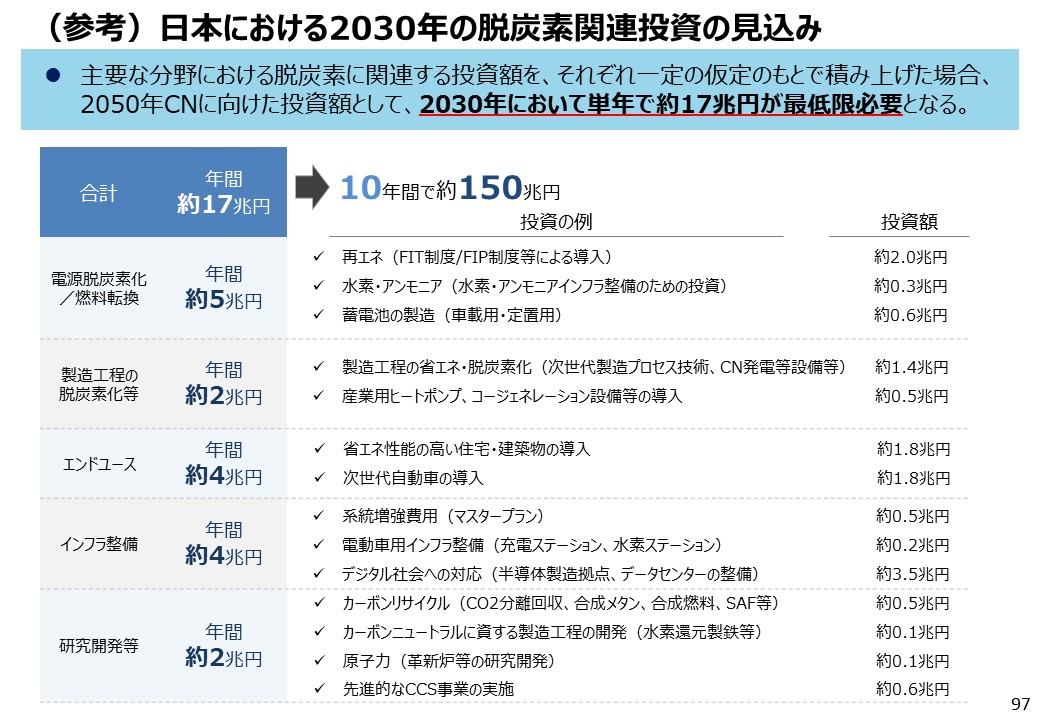

カーボンニュートラルの実現には、脱炭素電源への投資や需給構造の転換が不可欠である。電力部門では、再生可能エネルギーや原子力、水素、アンモニアなどの脱炭素電源が主力となり、化石エネルギーを使用する火力発電は、CCUS、いゆわる、CO2を回収し地中への貯留出を抑制していく。非電力部門では、製造工程の省エネや脱炭素化を進めつつ、鉄鋼部門での水素還元製鉄、合成メタン、合成燃料、SAF等などの研究開発を進めていく。

この10年間でグリーントランスフォーメーションに必要とされる150兆円超の官民投資を引き出し、カーボンニュートラルと経済成長を同時に実現するため次世代のエネルギーシステムの構築が求められている。

経済成長には、脱炭素プロセスで拡大する新市場を獲得できるかが鍵となる。

「中国地域のカーボンニュートラルに向けた動き」 (中国経済産業局 大谷 宗宏 氏)

中国地域は、全国地域と比較して最終エネルギー消費部門部門別の製造業の構成比の割合が多い。あわせて、中国地域は、全国と比較するとCO2排出量も大きい。その中で、中国地域では、カーボンニュートラルに向けた様々な取り組みが行われている。山口県周南地域の石炭火力発電所では、CO2を排出しないアンモニアを混焼するプロジェクトが進められている。あわせて、水素・燃料アンモニア等供給拠点化に向けた動きもある。広島県大崎では、高効率の石炭火力発電所からCO2分離回収し、CO2を利用したカーボンリサイクルの実証が行われている。

自動車関連企業の多い岡山、広島、山口では、自動車の電動化に向けて中小サプライヤーなど業態転換や雇用維持等の対策も必要となる。中国経済産業局としても、地域や産業の振興、地域の活性化、安心・安全で質の高い生活を構築するため、様々な支援を行っていきたい。

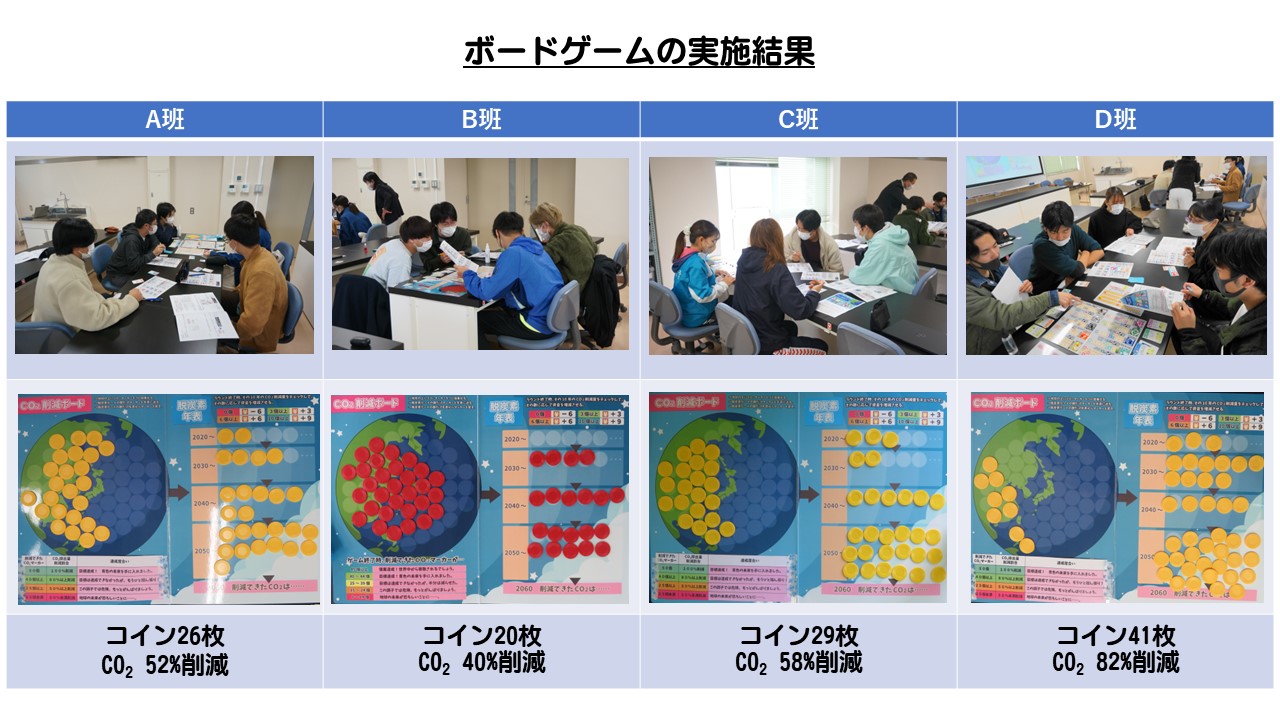

ボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」

講義後に2050年カーボンニュートラルを達成に向けて発電関連技術に投資を行うボードゲーム「ブルー・ファウンダーズ」を実施した。参加した学生からは「ボードゲームをする上で、ひとつの技術の進歩だけでなく、多くの技術の進歩が脱炭素社会に繋がることがわかった」「どう工夫したらより二酸化炭素を減らせるか相談しながらゲームをプレイできて楽しかった」などの感想があった。

学生の声

日本のエネルギー自給率に関して危機意識がなかったが今回の講義を聞いて考えが改まった。

日本がカーボンニュートラルを達成するためにはどうすればいいかを学ぶため、カーボンニュートラルを今最も達成しそうな国はどこか気になった。

多面的な背景により、費用は変化し、一部は政府が保証していることを知り驚きました。

発展途上国における、二酸化炭素の排出規制の取り組みについて、もう少し知りたい。

様々な分野の協力がありエネルギー問題が解決に向かうことがわかった。