山形大学

2022年5月30日(月)

山形大学 理学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー政策の現状と2050年に向けて」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギー政策の現状と2050年に向けて」(資源エネルギー庁 須山 照子氏)

日本のエネルギー情勢は、エネルギー需要の増加に伴い、石炭、石油、原子力とよりエネルギー密度の高いものにシフトするとともに、安定供給や環境面への対応など、社会情勢変化を踏まえ、エネルギーを選択してきた。最近のエネルギーをめぐる現状は、ロシア・ウクライナ情勢により資源の全世界的な需要逼迫による価格上昇のリスクを抱えており、石炭・原油・LNGをロシアから輸入している我が国でも夏以降の電力需給に影響が出る可能性が出てきている。

電力需給状況については、今年の3月に東京、東北管内に電力需給ひっ迫警報が発令されたことも記憶に新しい状況である。更に、2022年度の電力需給の見通しはコロナ渦からの経済回復、社会構造の変化が進む中で、電力需要は増加傾向にあり、特に冬季は、東京・中部・関西などの7エリア予備率が3%を下回り、特に東京エリアは予備率がマイナスと非常に厳しい状況となっている。これらの危機的な状況への対策として、追加的な燃料調達や再エネ、原子力など非化石電源の最大限の活用など、あらゆる対策を検討し、講じていく。

電気料金については、燃料である石炭価格が過去最高値を記録するなど、石油・LNGとも例年と比較して高騰している中、各国が協調して石油備蓄の放出を行うなど価格高騰への対策に努めている。また、日本の電気料金設定においては燃料調整費の他に再エネ賦課金が含まれており、電気料金の国際比較においても日本は家庭用・産業用ともに高い料金水準となっている。

また、パリ協定による温室効果ガス排出削減等に向けた新たな国際枠組みが進む中、現在、我が国は2050年カーボンニュートラルの実現を表明しており、2050年を見据えたエネルギー政策として、安全性を大前提とした、安定供給、経済効率性、環境適合の3つ視点、「S+3E」の達成に向けて取り組みを進めている。

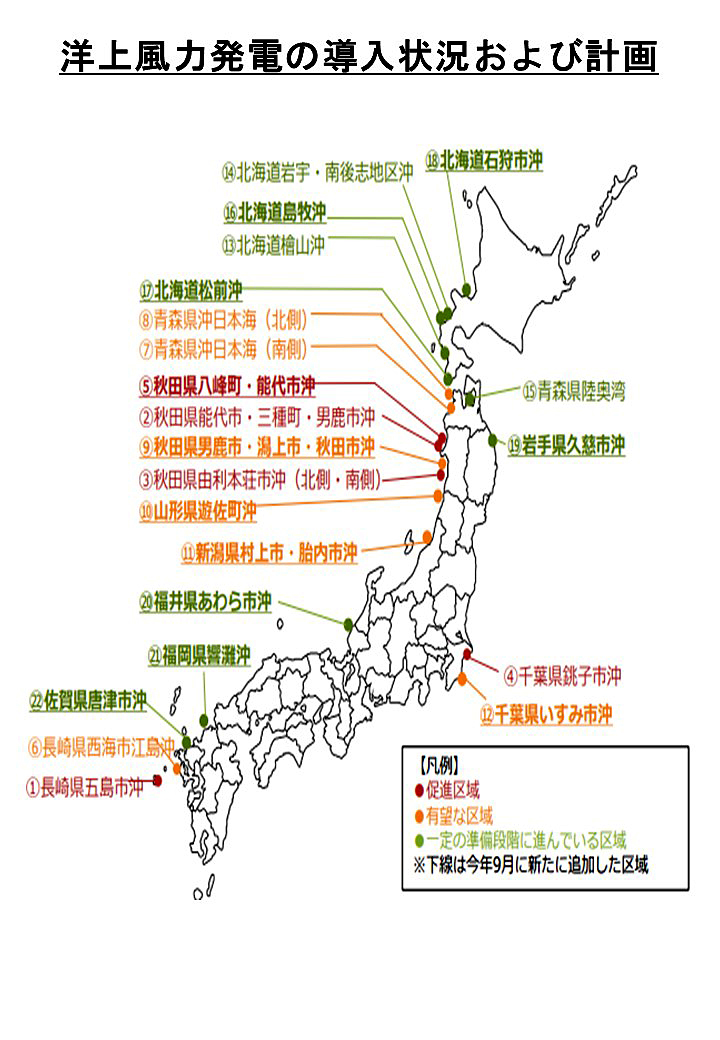

再生可能エネルギーの導入については、我が国は世界第6位の導入量であり、太陽光発電においては、世界第3位の導入量となっている。太陽光発電においては、2030年までに現在の倍程度の導入を目指しているが適地確保が難しく、未利用地や、住宅や公共施設への屋根設置など、自治体と連携した導入拡大とともに、更なる発電効率の向上、軽量化等に向けた取組みも行っていく。同様に風力発電においても適地確保が難しく山形県内での風力発電導入量は少ない現状であるが、近年、山形県内の遊佐町でも洋上風力に向けた検討が進んでいる。

一方、原子力発電については、我が国において福島第一原子力発電所事故後、2030年の新たな二酸化炭素排出量削減目標達成を目指す中、安全性を優先し再生可能エネルギー拡大を図る中で可能な限り原子力依存を低減してきた。今後、更に高い目標である2050年カーボンニュートラル実現に向けて進む中、世界各国では原子力の継続利用の動きが多く、我が国でも原子力発電の国民からの信頼獲得に努め、安全性を大前提に必要な規模を持続的に活用していく必要がある。

その他、2050年カーボンニュートラル実現を次なる成長につなげる「グリーンエネルギー戦略」において、成長が期待される分野への支援を進め、EV等自動車の電動化、水素ステーション等インフラ整備なども進めている。

2050年カーボンニュートラルは世界が目指す目標であり、完璧なエネルギー源は存在しない中、バランスのとれたエネルギーミックスの実現に取り組む必要があり、日本では、水素・アンモニアなどあらゆる選択肢を追求するためにも、画期的なイノベーションが必要である。

学生の声

ウクライナ戦争のこともあり、エネルギーの自給率を高めることが国防に関わってくると感じたため、安定供給に関する意識が変わった。

自給率が想像していたより割合が低いのに驚いた。

地政学の話が印象に残った。最近、学食の値段も上がり身近な問題でもある。

アパートの電気料金が前年より少ない使用量でも料金が割高となっていて関心がある。電気料金に再生可能エネルギーの普及のための賦課金として徴収していることことが気になった。

日本の火力発電は石油と天然ガスが主だと思っていたが、意外に石炭の割合が高いことに驚いた。

高校の授業で新しい資源としてメタンハイドレードというものを聞いたが、詳しく知りたい。