和歌山大学

2022年6月29日(水)7月20日(水)

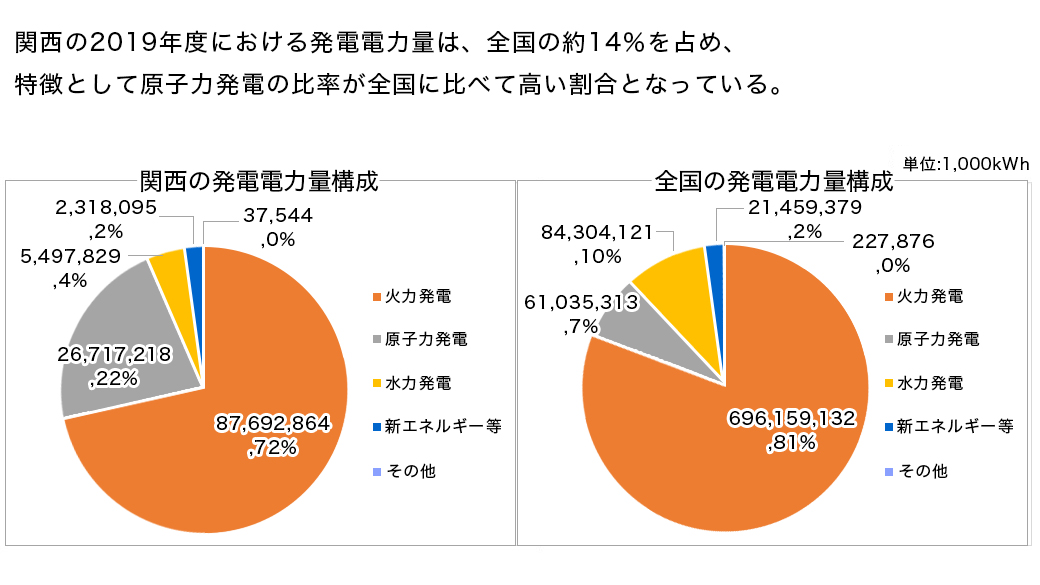

和歌山大学 システム工学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー政策の現状と2050年に向けて」、近畿経済産業局から「関西のエネルギー事情」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。その後、グループに分かれて、複数の評価基準から意思決定する解法の一つである「解析分析法(AHP)」による各種発電方法を評価するとともに、2040年の電源構成案を検討した。

経済産業省から、コロナ渦からの経済回復やロシア、ウクライナ情勢に伴う全世界的な燃料価格高騰、その影響による電気料金などのエネルギー価格上昇などについて説明。エネルギーは社会・経済活動を支える土台であり、安全性、安定供給、経済性、環境性のバランスを取りながら、安定的で安価な供給力を確保することが最重要課題である。

現在の電源構成は、約8割近くが化石エネルギーに依存している。その結果、安定供給面、経済面、環境面にも負荷がかかっている状態。その、依存率をいかに下げていくかが、今後、取り組まなければならないエネルギー政策の方向性である。日本は、2050年までに、温室効果ガス排出を実質ゼロとするカーボンニュートラルを目指すことを宣言している。2030年度の電源構成の方向性は示されているが、その後の2040年、2050年は、現時点は示されておらず、電源構成の未来予想図を、一緒に、考えていきたい。

グループワーク&発表

学生は13班に分かれ、各種発電方法について評価するとともに、2040年の電源構成について検討し、発表を行った。発表では、現在の社会情勢を肌で感じているためか安定供給面での意識が高く、少ない燃料で発電できる原子力は、安定供給・経済性で高い評価を行うものの、安全性については最も評価が低く、一方で再生可能エネルギーについては自然変動による不安定さから、その電源構成の割合について評価が分かれる結果となった。

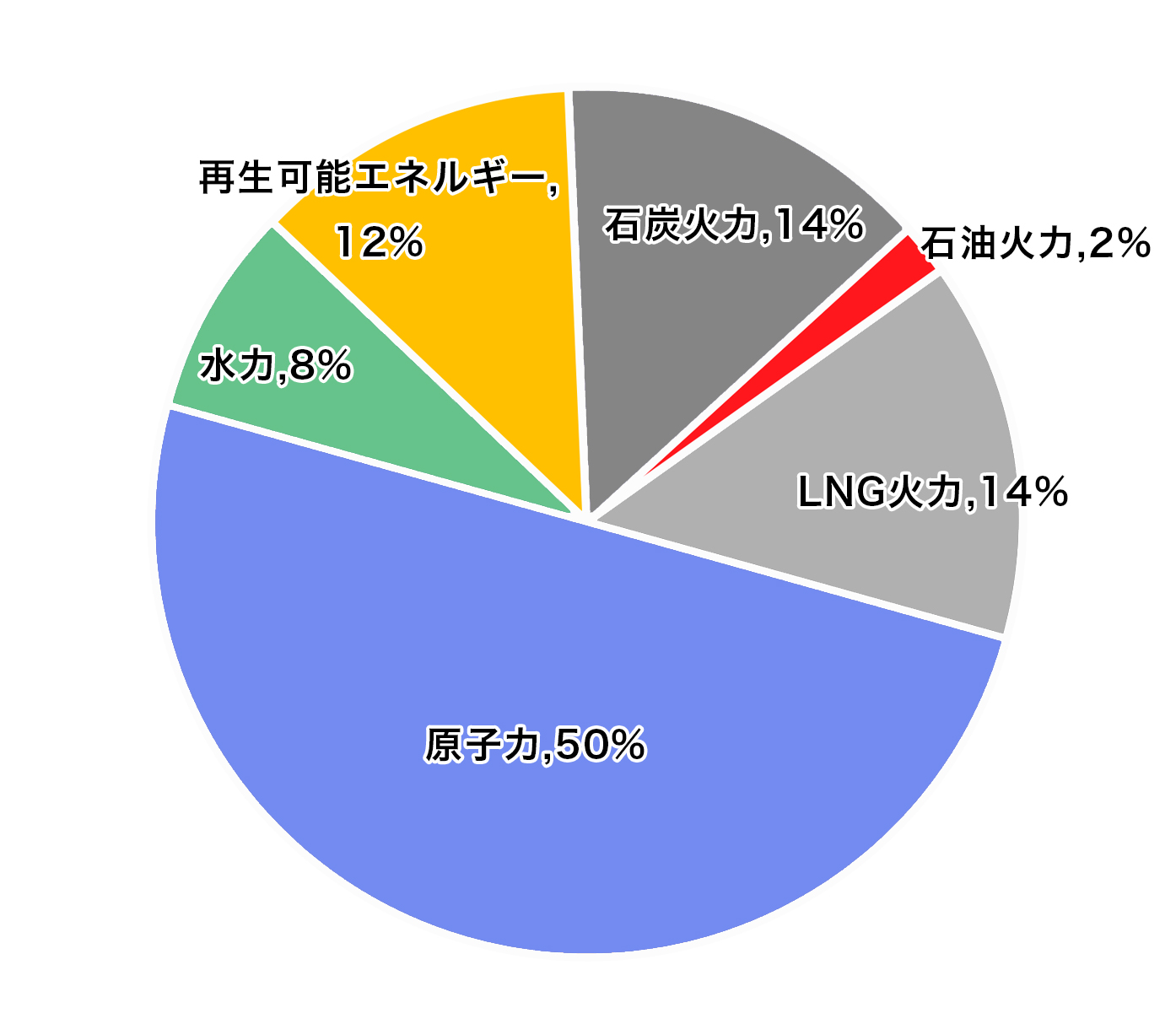

「フランスと同じように」

安定供給面では、原子力は少しの燃料で多くの電力を発電することができる点を評価、経済性ではエネルギー変換効率のよい天然ガスや原子力を評価した。

環境性は、水力・再生可能エネルギー、原子力と共に建設時の環境面への影響もあるがCO2排出量が少ない面で評価した。

安全性では、原子力は、事故時の放射性物質による汚染の可能性の観点から評価を下げた。4つの観点から、安定供給性、環境性、経済性、安全性の順で評価した結果、現在のフランスと同じような電源構成となり、火力の割合を減らし、その分を原子力発電を増やして補う構成案とした。メリットとしては、CO2を削減し、安定して電気を供給できるが、デメリットとしては、原子力発電所の災害時に放射性物質の危険性があることである。

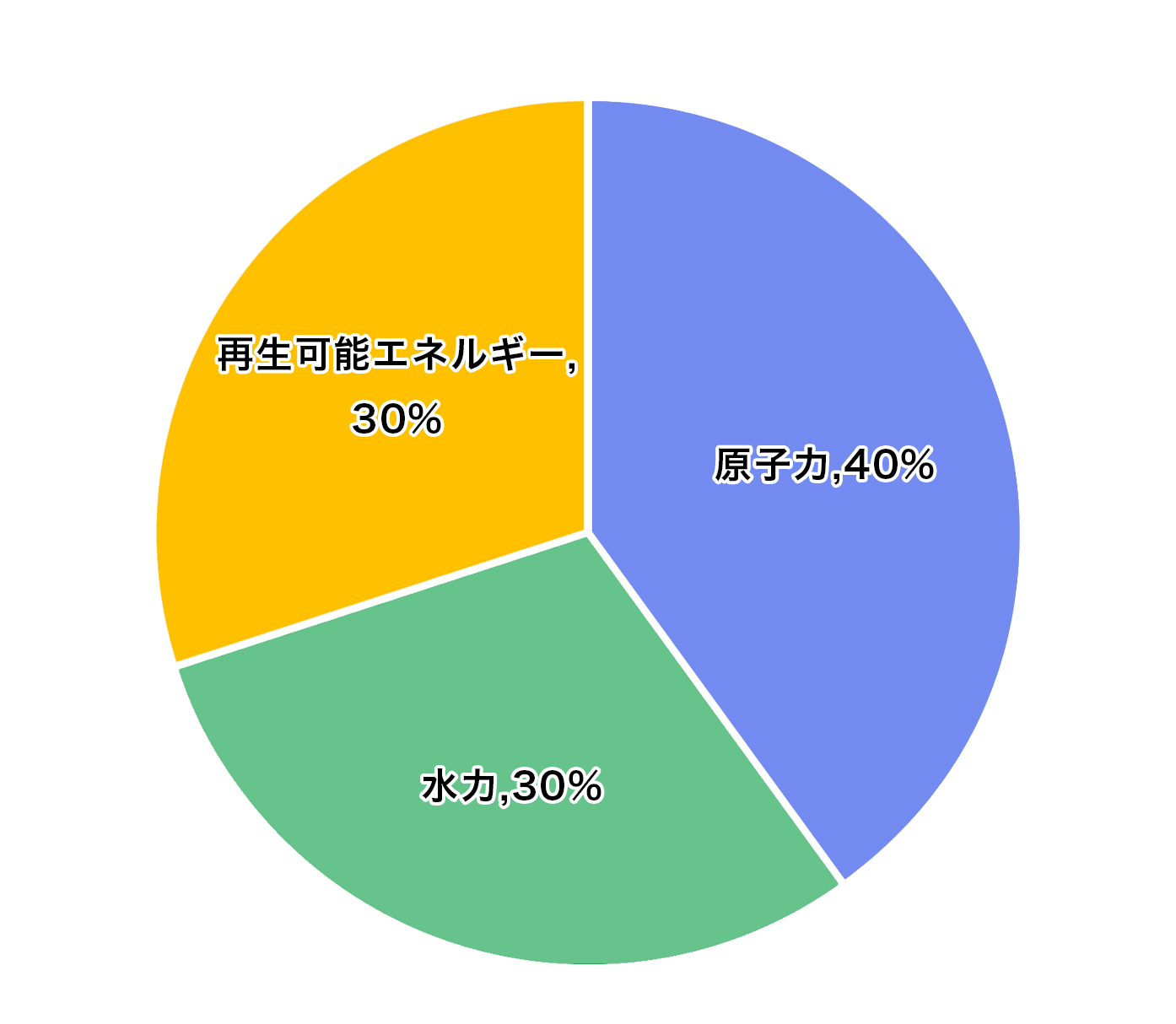

「環境性第一・安定供給第二主義」

安定供給性では、原子力の評価が最も高く、水力・再生可能エネルギーは天候による不安定性により評価を下げた。経済性では少ない燃料で発電できる原子力の評価が最も高く、燃料面で火力、設備費の面で再生可能エネルギーの評価を下げた。環境性では、CO2の排出量を考慮し再生可能エネルギーの評価が最も高く、次に原子力とした。安全性については、水力の評価が最も高く、原子力の評価を最も低くした。総合的に安定供給と環境性を一番評価すべきとし、次いで安全性、経済性の順で評価した。

電源構成案として、環境性を重視し、火力をゼロとし、安定供給面を考慮しつつ、原子力を40%、再生可能エネルギー30%、水力30%の割合とした。デメリットとしては、3割を占める再生可能エネルギーは天候に左右されるため安定供給面で課題があり、原子力についても確率的には低いものの事故を起こす可能性があることである。

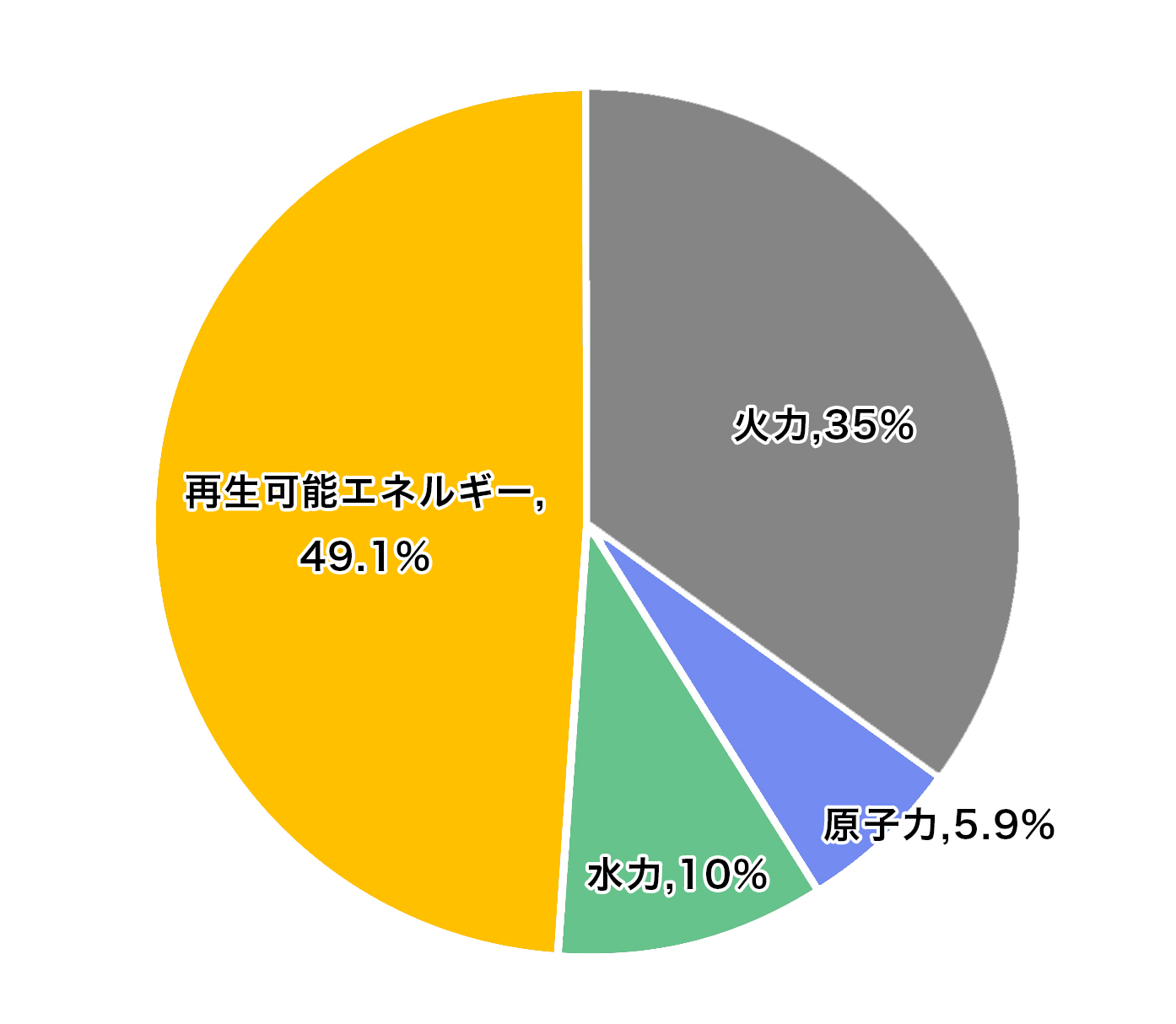

「難易度高め! でも持続可能で地球に優しい」

各発電における評価として、安定供給面では、少ない燃料で長期的に発電できる原子力の評価が最も高く、火力は、化石エネルギーを海外に依存している日本にとって世界情勢に左右されるため次点とした。経済性では主に1kW時の発電価格で評価し、原子力、再生可能エネルギー、水力の順とし、石油火力の評価を最も低くした。

環境性では、再生可能エネルギーの評価が最も高く、ダム建設による影響、放射性物資による影響を考慮し水力、原子力を次点とし、CO2を排出する火力の評価を最も低くした。

安全性では、再生可能エネルギーの評価が最も高く、次に水害の危険性を考慮して水力、火災等による可能性を考慮し火力、事故時において被害が大きい原子力を最も低い評価とした。これら4つの視点の中で、環境性と経済性を最優先に評価した発電構成とした。メリットとしては、太陽光発電や地熱発電は日本において有効的な発電で自給率向上に資すること、その結果、火力の割合も現状と比較すると約半分程度に抑えることから、温室効果ガス排出量の抑制となっている。一方、デメリットとしては、コストが高くなること、再生可能エネルギーの割合が高いことから安定供給面に課題が残る点である。

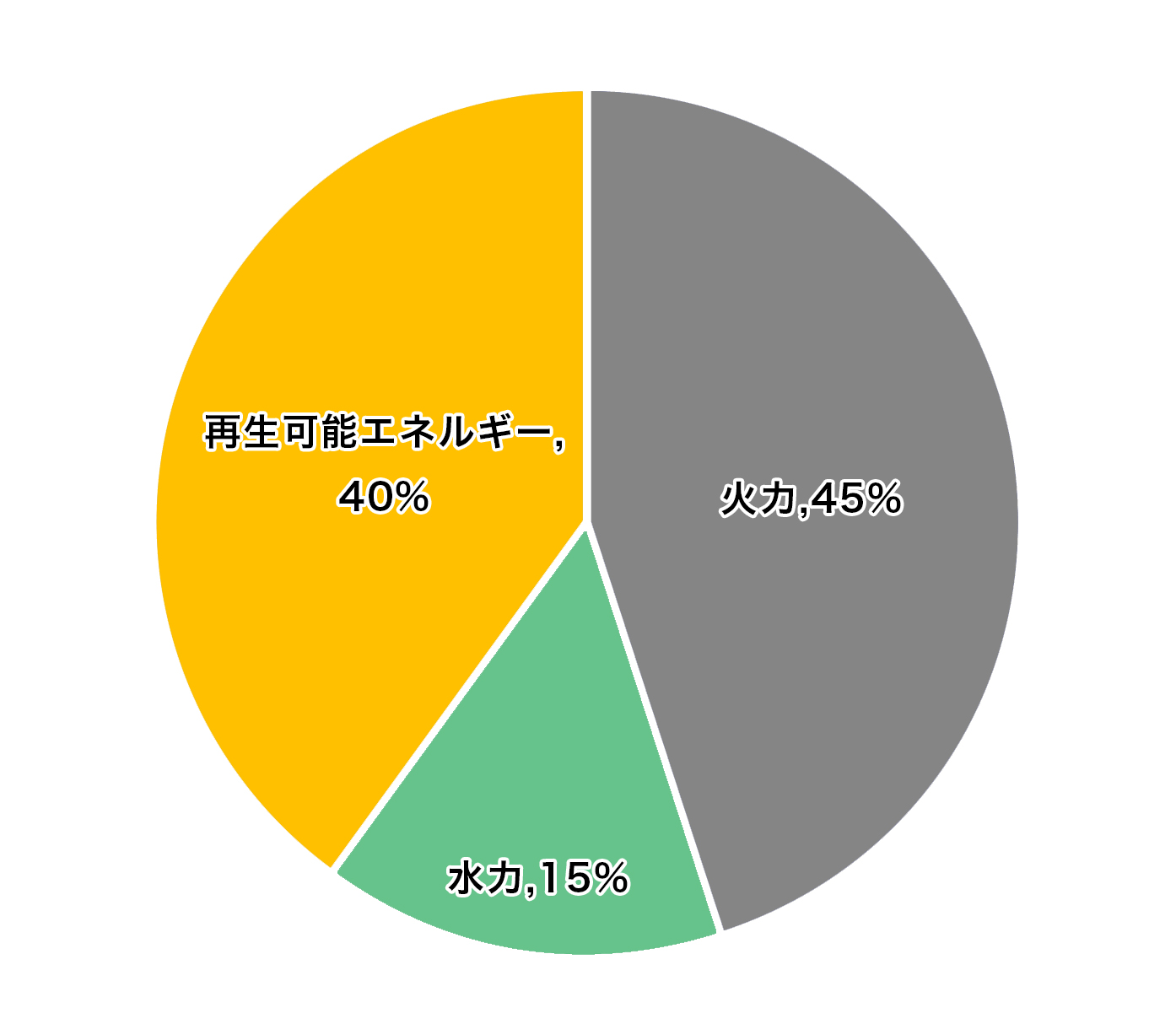

「無料にしよう太陽光パネル」

評価基準とて、安全性を最も重視し、次いで環境性、安定供給、経済性の順として評価・検討を行った。メリットとしては、原子力の割合を少なくした事により、安全性を確保したこと、火力の割合を45%まで下げることにより、CO2削減ができ環境性を確保している。また、高い再生可能エネルギーの割合を達成するために太陽光の拡大を図るべく、補助金の支援等、政策の確立が必要と考えた。

今後は、国のエネルギー政策を決めていく上でのプロセス、政策評価の基準など調べていきつつ、その内容も反映していきたい。

各グループの発表後の講評

山本准教授からは、2040年という時間軸の視点で考えた際、エネルギー容量、設備建設にかかる期間、投資費用なども考慮する必要がある。また、脱炭素社会を迎える時代の中で、制度的・技術的な対応や国内の経済活動をいかに支えるのか、また、我々の暮らしにどのような変革がもたらさせるのか更なる検討を進めてほしい。

経済産業省からは、各エネルギーには一長一短があり、電源構成を考える上でも難しかったと思う。現在、2030年度の電源構成については国の方向性が示されており、再生可能エネルギーが36-38%、原子力20-22%、石炭火力19%、LNG火力20%、石油火力2%、水素・アンモニア1%程度となっている。その10年後である2040年においては蓄電技術など、新たなイノベーションがやシステムが必要となってくるので、その点の考慮も必要かと思う。あわせて、今のライフスタイルをどのように変えていくのか需要側の視点も織り交ぜながら、20年後となる2040年、主役となる皆様に期待したい。

参加者の声

グループで総合評価を考えるため、自分の考えの他にも様々な考え方に触れることが出来た。

今回のプレゼンでのパワーポイントをまとめるために、多くの調べ物をしたり、一対比較行列を利用することで、新たな知識を得ることができ、また、今まで利用しなかった手法を用いることで、今回のテーマへの考えが深まった。

目標とするモデルの発電割合を考えるだけでなく、その発電割合にしようとした時に発生する諸問題への対策まで含めて、もっと深く考えなければならないと思いました。

自分で作った代替案に対して一つずつ講評していただいたことで、さらに理解が深まったと思いました。

日本の再生可能エネルギーに関する方策を聞いてみたい。理由としては、再生可能エネルギーという括りの中に沢山の発電方法が存在するので、どのように活用する見込みなのか知りたいから。

原子力を増やしていこうという流れが世界にあるのは印象的だった。日本に住む1人としては、事故の際のリスクをもっと考慮すべきではないかと感じました。

次世代のエネルギー発電方法は、現在使われている発電と比べてどのようなメリットとデメリットがあるのか気になる。

自分たちが当たり前のように電気を使い続けることができるのは、電気が安全かつ安定して供給されているためであり、今後、電気自動車やデジタル化の普及により発電設備の安全性と安定供給の要素が重要となると感じた。

中国など世界情勢の緊張が高まる中で、今後の燃料だけでなく食料輸入の問題なども聞いてみたい。

関西は中小企業に強みを持っていると講義で紹介されていて印象に残りました。