尚絅学院大学

2022年12月21日(水)

尚絅学院大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

ロシアが、2月24日にウクライナに侵攻以降、私たちの暮らしも様々なところで影響が出ている。あわせて、アメリカで大幅な利上げが続いている中で円安が進み、令和4年の10月には円相場が、一時、1ドル=150円台まで値下がりした。1990年8月以来、およそ32年ぶりの円安水準の中、エネルギーや食料品を中心に、消費者物価は高い伸びとなっている。多くの日本企業の仕入れに直接影響がでており、特に、木材・建築・水産・食料品関係なども影響が大きくなっている。

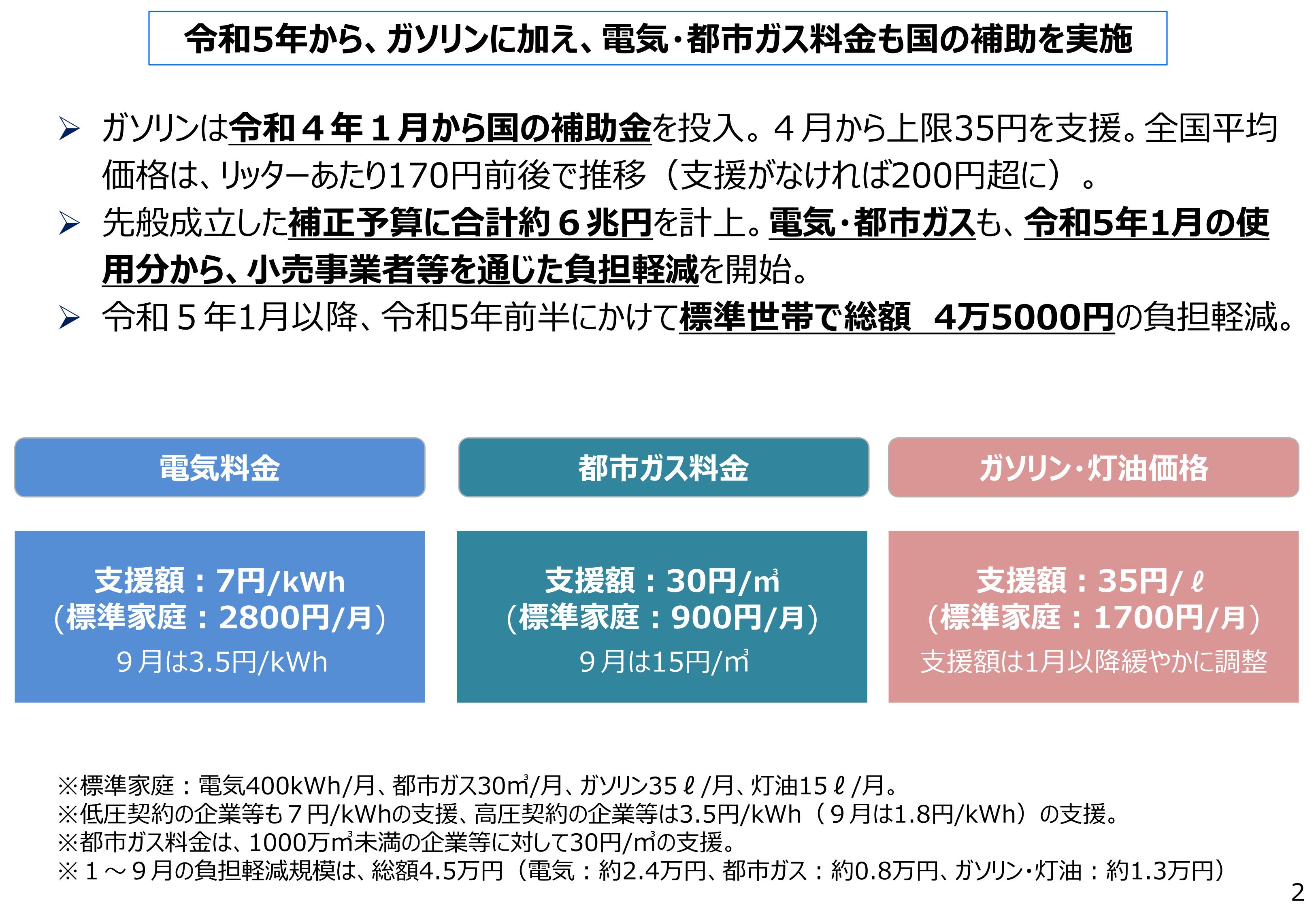

エネルギー面では、ロシアから欧州へのパイプライン経由の天然ガスの供給が減少し、世界的にガスの需給がひっ迫し、アジアの液化天然ガス(LNG)価格は、歴史的な高値で推移している。日本は、現時点では、過去に結んだ長期契約により比較的安定しているが、予断は許さない状況である。あわせて、石炭、石油などの燃料価格の上昇により、各電力会社は値上げを予定しており、東北電力も令和5年4月に向けて申請している。G7の国々もロシアによる侵攻以降、コロナ後の戻り需要も要因となって各国で物価が上昇している。日本は、物価上昇の緩和策として、既に、令和4年1月から国の補助金を投入しているガソリン等に加え、令和5年1月から電気、都市ガス料金なども国から補助を実施する予定である。まずは、エネルギーの安定供給や経済性に最大限配慮しつつも、長期的には脱炭素社会に向けての動きも加速化していかなければならない。

2050年に向けての脱炭素化への挑戦とあわせて、現在、エネルギーの9割弱を海外に依存している日本が、どのような選択肢を取るべきなのか、一緒に考えて頂く一助となればと思う。

参加者の声

日本がカーボンニュートラルを目指していることを初めて知った。もう少し、小さな子供達にも見えるように、世間の目に見えるところで発信することが重要だと感じた。

3月22日の電力需給ひっ迫の話のところについて関心があった。

理由として、その当時電力のひっ迫が自分達にどれくらいの影響を与えていたかをあまり実感できなかったから。他人事ではないので、しっかりと考えるべきだと考えたから。

電力需給ひっ迫について。言葉は何度も耳にしたことがあったが、数値で現されてるのを見れたことで改めて大変な状態だったことを知ったから。

日常生活に関連する内容もあったので今後、省エネを意識して過ごしてみたいと思いました。

再生可能エネルギーを世界中が行うようになるにはどうするべきか。

原発の仕組みや安全性などについて関心がある。

理由・・・原発の稼働について賛否が分かれているイメージがあるため具体的にどのようなことが問題でどのような対策をするのかを聞いてみたいと思った。

エネルギー問題の解決の1つとして原発が注目されていますが、地震、津波等の対策を万全にすることは出来るのか。

私は自動車が好きなので、結局ガソリンを扱う自動車を本当に無くすべきなのか。電気自動車を普及させるというのは正しいのか。これらの問題について詳しく聞いてみたいと感じました。