琉球大学

2023年1月26日(木)

琉球大学 教育学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「GX実現に向けた基本方針等について」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「GX実現に向けた基本方針等について」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

GXの基本方針の方向性は、GXの実現を加速させるため、省エネの徹底や燃料転換、再エネの最大限導入、安全性確保を大前提とした原子力活用等に向けた具体的方策を示している。また、GXを通じて、脱炭素、エネルギーの安定供給、経済成長の3つを同時に実現することである。

GX達成に向けては、現在、世界各国ではイノベーション技術への投資が進んでおり、日本でもこの10年間で、GX経済移行債にて20兆円の支援を行っていく。

再エネの主力電源化を図るため、今後10年間程度で系統整備を加速化させ、北海道からの海底直流送電の整備も進める。また、洋上風力拡大に向けて、エネルギー・金属鉱物資源機構(JOGMEC)が、風況や地盤調査など行い事業者などに情報提供を行うなどの環境整備を進める。太陽光パネルは、軽量・高効率化により需要の創出を図る。原子力は、安全が確認された施設を稼働させていくとともに、より安全性を追求した革新炉の開発を進めていく。水素・アンモニアにおいては、導入促進のための支援、サプライチェーンの構築を進めていく。現在のエネルギーの安定調達への取り組みも必要であり、今まさに2030年度、2050年に向けエネルギーの転換に向けた大きなうねりが始まっている。

紙芝居ワークショップ

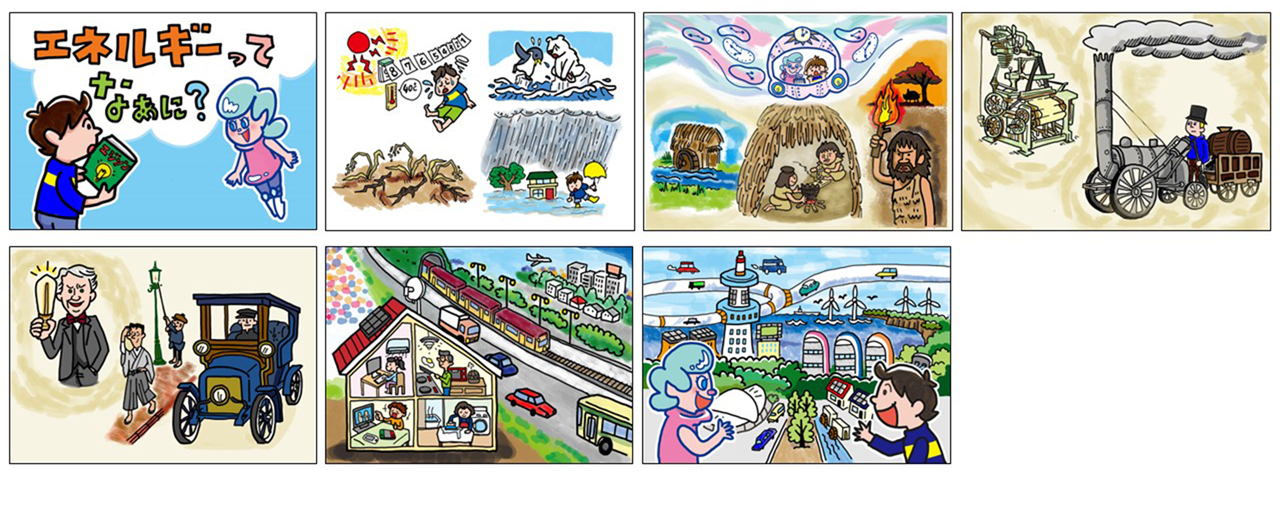

参加学生が10グループに分かれ、紙芝居「エネルギーってなぁに?」の13枚のイラストから6枚選び、班ごとにストーリーを構成するワークショップを行いました。

紙芝居の発表では、主人公のキャラクターをはじめ、原始人やエジソンなどの登場人物を演じたり、蒸気機関車の音など、参加者全員でいろいろなストーリーを組み立てながら演じ、楽しい物語が発表されました。最後に、参加学生が、10グループからの発表について最優秀、2位、3位を選んだ。

最優秀班の発表

2200年の地球は、気温の上昇により、南極・北極の氷が溶け、大雨などの異常気象、そして、草木が枯れるなど大変なことになっていた。その中、助けを求める少年のもとにエネルギーの妖精がやってきた。二人は地球を救うため、タイムマシーンに乗り原始時代、産業革命、19世紀、そして21世紀の世界にタイムスリップ。そこで、少年は、使われているエネルギーが経済成長や生活の利便性が向上していく上で、CO2を多く排出する石炭、石油などの化石エネルギーが大量に使用されていることを知る。このままだと、地球が大変なことになる、少年はみんなで地球を守るよう呼びかけかた。そして、元の2200年の地球に戻ると明るい社会に変わっていたという、地球を救った少年の物語。

<選んだ紙芝居のイラスト>

2位の班の発表

「何でこんなに暑いんだろう?」と友人どうしで話していると、未来から来たという少女が現れた。少女は、「この暑さの理由を一緒に調べていきましょう」と語りかける。そして、少年に昔の人にインタビューをしてみようと18世紀の産業革命の時代に連れていく。当時のイギリス人にインタビューすると、石炭が使われはじめ、蒸気機関車が走り、工業化も進み便利になったという話を聞いた。時が進み、21世紀の日本では、化石エネルギーなどの資源の多くを海外から調達してきている。鉄道、車が走り、工業化が進む中で生活は便利になっているけど・・・。このままの生活を続けるとCO2が多く排出され地球温暖化が進んでしまいます。その結果、異常気象が続き、生態系にも影響が出てしまう。地球を守るためにエネルギーの無駄遣いをしないでほしいとの少女の願いに少年は約束する。

<選んだ紙芝居のイラスト>

3位の班の発表

突然現れた生命体。名前を訪ねようとすると、いきなり原始時代に。木の棒を両手で回転させている人に何をしているのか尋ねると、火を起こしているという。体力のいる方法で火をおこし大変そうだなと思っていると、次の世界に。この世界では動力を用いて布を織っている。どうやって動かしているか尋ねてみると、石炭を燃料に蒸気機関で動かしているという。また新たな世界では、エジソンの発明のおかげで電気を用いた生活が始まっている。そして、今の時代に戻ってくると「過去と比べて便利な生活をしているけど、このままでいいのかな?」と生命体に聞くと、「このままエネルギーを使い続けるとCO2を多く排出し地球温暖化による影響が・・これで良いのだろうか」。そして、未来都市にタイムスリップすると、CO2 を排出しない様々な取組みがされている快適に暮らせている街に。一緒にエネルギーのことを考えてみてください。

<選んだ紙芝居のイラスト>

参加者の声

GX(グリーントランスフォーメーション)について印象が残った。次世代エネルギーについて真剣に考えていかなければならないと感じたから。

現在、エネルギーをめぐる問題が国会でも討議されていることを知って、未来のためにも世界が本気で変わって欲しいと思いました。

今回の講義で日本の電力会社の電気代を比較したお話が、4月から沖縄を離れ、一人暮らしをするため、とても興味深かったです。電気料金の差に発電方法の違いがあることなどが原因として挙げられることも納得がいき、面白かったです。

13枚の中から選んで話を作るため、何を選ぶか、更にどうストーリーを作るか各班で分かれての発表、エネルギーの話という1つの話題でも一種類の回答になっていなくてとても面白かった。

小さい子に向けてわかりやすく紙芝居をするという相手意識を持つことで、自分もしっかりとエネルギーについて理解することができるなと思いました。

紙芝居の中で、それぞれのグループによって、歴史という社会性を交えたものであったり、エネルギー視点を重視したものだったり多様性があって興味深かった。

いつから石炭、石油が使われ始めたのか、紙芝居をするために自主的に調べることを無意識でしていた。

よかった点は、紙芝居を作るにあたり、調べる必要性が生まれていた点である。なぜなら、紙芝居を作る過程の中で、エネルギーについて調べる必要性があり、学ばせられている感覚が無かったからである。もう1つは、自分の知識の無さを知ることができる点である。紙芝居のストーリーを絵から作ろうとすると、この絵は何だろう?どういうことだろう?と分からないことが出てきた。自分の知識の無さを知ることで、エネルギーについて知ろうとするきっかけになった。

ワークショップの、グループでの話し合いが印象に残りました。理由としては、小学生にエネルギーについて教えるにはどう工夫したら良いかを話し合いながら考えるのがとても楽しかったからです。