科学館等職員研修会

2022年6月20日(月)~21日(火)

全国の科学館等職員を対象に、福岡県北九州市において研修会を開催した。初日は、「気候危機のリスクと社会の大転換」と題し、国立環境研究所の江守 正多氏よりご講演をいただき、合わせて「気候動ワークショップ」を実施した。その後、資源エネルギー庁より「エネルギークイズに挑戦 ~クイズを通して、エネルギー情勢の最新動向をキャッチ~」と題し、日本のエネルギー政策についての説明を行った。2日目は、スペースワールド跡地に2022年4月にリニューアルオープンした「スペースLABO」の視察を実施した。

基調講演「気候危機のリスクと社会の大転換」(国立環境研究所 江守 正多 氏)

気候変動に関する政府間パネル第5次、第6次評価報告書主執筆者でもある江守氏より、地球温暖化のしくみと気温変化の要因についてなどの解説を行い、このまま温室効果ガスの規制をせずに排出し続けるとどうなるのか、さまざまなシミュレーションデータの結果を提示いただいた。

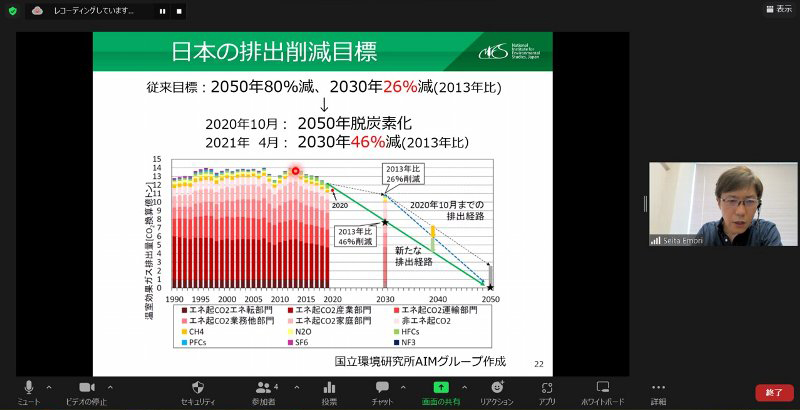

地球温暖化によるリスクは、さまざまな分野(生態系、インフラ、ネットワーク、生活水準、健康、食料安全保障など)に影響を及ぼし、これらが相互に関連し連鎖的なリスクを起こしていること、また既に現在起きている発展途上国での深刻な被害状況や、近年日本で増加している水害による被害額などの実例も合わせながら学んだ。最後に、2050年カーボンニュートラル実現に向けて、エネルギー転換のイメージや考えうるシナリオ等を説明し、「脱炭素化」はしぶしぶ努力して達成できるものではなく、社会の「大転換」が起きる必要があることについて、事例を交えながら紹介いただいた。受講者からは、「様々な要因に繋がっていること、対処法にはまだ考える余地があること、できることはたくさんあることなどを知れた」「データに基づく現状理解と、省エネだけでは解決策にはならないという問題提起を通して、自分ごととして考えるきっかけとなった」「気候変動への向き合い方、次世代への伝え方として自分が間違っていた部分にも気付かされ、発見があった」などの意見が挙げられた。

気候変動ワークショップ(国立環境研究所 横畠 徳太 氏、岩崎 茜 氏)

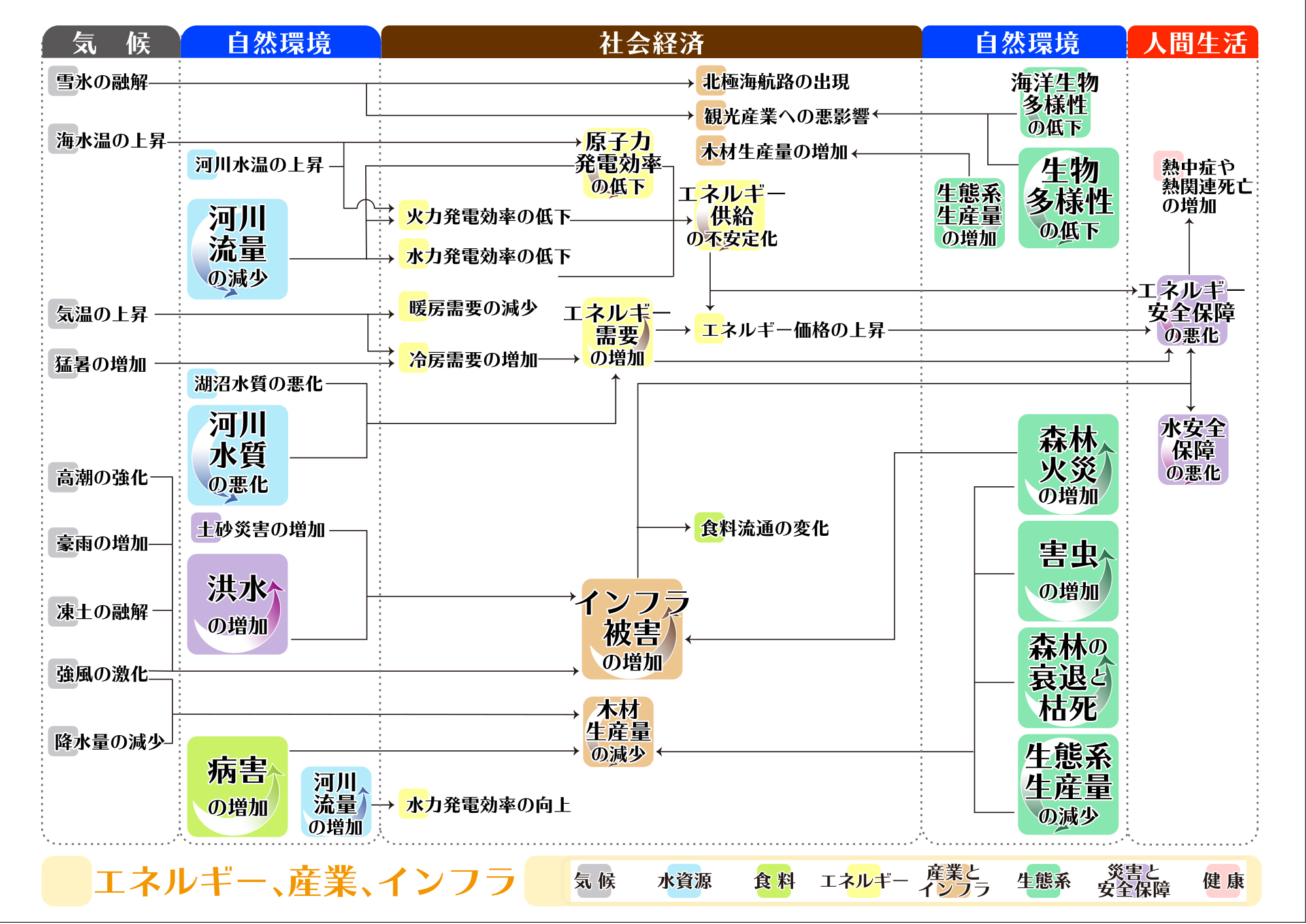

ワークシップに入る前に話題提供①として、「気候変動の影響と連鎖」について講義があった。温暖化による問題点(海面上昇、大雨・暴雨、洪水、熱波、干ばつなど)で影響が起こる分野を7部門に分類し、将来地球上のどこかで起こり得ることを87項目に分け、影響の連鎖を253の因果関係として見える化したフローチャートを用い、影響の連鎖(具体例と全体像)や日本への影響(企業に及ぼしうるリスクや気候安全保障)について解説いただいた。

これらの話題提供を踏まえ、5つの班に分かれ、「地球温暖化で自分にとって何が困るのか?」をテーマにグループディスカッションを行った。各班からは、立場も地域性も異なることから、「水害の増加により収穫不順が起き、米や野菜の値段が上がる」「暑さによりエアコンを使い続けることで体調不良や電気代の高騰に繋がる」「海面温度上昇による魚の収穫が減るなど、一次産業の衰退に繋がる」などのさまざまな意見が出た。

2つ目のグループディスカッションは「地球温暖化を止めるために何が出来るか?」について話し合った。参加者からは、「科学館に携わる役目として、来館者される小・中学生や学校に正しい情報やデータを発信する必要がある」「新しい技術への投資に注力する」「環境面からの普及啓発活動に力を入れる必要がある」などの意見が挙がった。

エネルギークイズに挑戦(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

参加者に「2020年の日本のエネルギーの自給率は」「地球温暖化が進むと台風の発生数は」「世界で最もCO2を排出している国は」など、エネルギーに関する13の質問に対し、その回答となる日本の置かれているエネルギー資源の状況や電気需給ひっ迫問題などをまじえながら、エネルギー情勢について解説を行った。参加者からは、「環境問題を考える上で知っておくべきことではあるものの、知らないことが多かったため、広く普及していくことの必要性を感じられた」「エネルギー問題は、ロシアのウクライナ侵攻など時勢と深く関わりがあることを改めて実感できた」などの感想を頂いた。

スペースLABOの視察

日本初の子どものための科学館として開設された旧八幡市立児童科学館を前身とする児童文化科学館がスペースワールドの跡地に移転し、リニューアルオープンした「スペースLABO」の視察を行った。

1階は地元北九州市と科学をテーマにした展示室となっており、2階は科学のふしぎな現象をデジタルコンテンツや体験展示物を中心に展開、3階ではプラネタリウムと宇宙をテーマにした展示となっている。

参加者からも「地元企業、大学との連携も強く、展示方法・協力方法を学ぶことができた」「同じテーマを扱っていても、私の所属館とは全く異なる表現をしており、興味深かった」「パネルがただの解説パネルではなく、ひとつの答えを示すだけでなく、ヒント、また、奥行きを感じられるつくりなのが良かった」など、科学館運営に関するさまざまなことを知る機会となった。

参加者の声

今回の研修会で、全国各地の科学館職員さんと交流も出来、またカーボンニュートラルという何となくしか理解していなかったことを深く学べた。

現在のエネルギー事情やその取り組みについて学ぶことができてよかった。具体的にはどうしていくのが良いのか、どう普及活動していくかが課題ではあるが、今後考えていく余地があり、広がりを持つことができる分野だと再確認でき、とても勉強になった。

お恥ずかしながら、エネルギーや環境はどこか他人事と思っていたのかもしれません。自分自身もエネルギーの事を見つめ直す良いきっかけとなってくれました。さっそく自分の科学館でも活かそうと思います。

今回の研修により、自分の中のカーボンニュートラルへの知識や再エネについての知識を増やすことができました。