熊本学園大学

2022年5月16日(月)

熊本学園大学 商学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「将来のエネルギーの選択を考える」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「将来のエネルギーの選択を考える」(資源エネルギー庁 須山 照子氏)

日本のエネルギーを取り巻く状況は、歴史の変遷、国際情勢と連動し、さまざまな変化をしながら現在に至っている。近年は、ウクライナ情勢という大きな流れの中、世界的にさまざまな問題が出てきている。

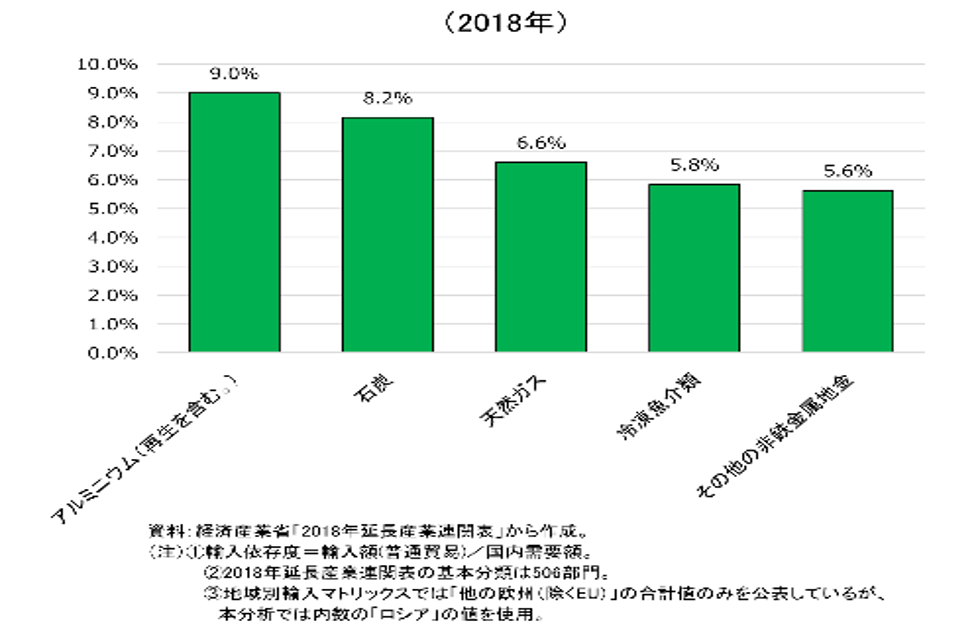

我が国ではロシアからの輸入依存度の高いアルミニウムを始め、石炭、天然ガス、冷凍魚介類など、エネルギー問題のみならず食品関連への影響も出てきており、特にエネルギー資源では原油・LNG・石炭価格の上昇、またバッテリーメタルの急騰など、今後さらなる他分野への影響も懸念されている。

これらの状況により、ロシアからの石炭の輸入のフェーズアウト、ロシア以外での供給源の多様化に向けた取組などを行うことで、ロシアからのエネルギー依存を低減しなくてはならず、再生可能エネルギーや原子力も含めたエネルギー源の多様化など、今後解決していかなくてはならない課題がある。

そのためには、安全性を確保しつつ、いかに安定的に資源を確保し、経済的にも負担が少なく、環境にも配慮したエネルギー施策を図っていけるかが重要となる。現在、九州管内の発電電力量の構成比は2019年度時点で、火力発電が50.7%、原子力発電が26.6%、再生可能エネルギーが20.4%となっているが、火力発電の内訳では、特に石炭火力発電の割合が一番多い状況となっている。しかしながら、九州管内では再生可能エネルギーや原子力発電所が稼働していることで、発電による温室効果ガスの排出量全体のバランスが取れている。一方で、太陽光発電の導入量も多いため、時間と天気により出力変動があり、需要と供給を一致させるための調整力が必要となり火力発電や揚水発電に依存している。

今後、カーボンニュートラルを目指していく上で、再生可能エネルギーについては、適地の確保・地域の共生に必要な事業規律の確保・系統制約の克服・再エネの産業化などの課題を克服し導入拡大していく。そして、原子力の革新炉、水素・アンモニアなどのさまざまな技術開発やイノベーションが必要となってくる。

学生の声

日本のエネルギー自給率が低いことが分かり、課題克服のためにどうすれば良いのか考えさせられた。

S+3E、全て大事であることを認識した。

こんなに積極的に太陽光発電を日本が行っているとは思っていなかった。

毎日のように真夏日になる未来がやってこないために自分にできることを考えさせられた。