岩手県立大学

2022年12月13日(火)

岩手県立大学 総合政策学部の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

現在、日本は、ロシアによるウクライナ侵略や足下の電力需給ひっ迫を契機として、エネルギー安定供給が脅かされる事態が継続している。安定供給を考える上で、自国のエネルギー自給率を高めることが重要となる。2020年度時点で、日本は、一次エネルギーの自給率が約11%、電源構成では約24%程度であり、海外に依存している割合が高くなっている。自給率を高める上で、国産エネルギーである再生可能エネルギーや準国産エネルギーの原子力の割合を高めていく必要がある。岩手県は、水資源が豊富であり、日照条件も良く、地熱資源ポテンシャルは全国第2位、県内の約8割が森林で全国では北海道に次ぐ面積があり、木質バイオマスエネルギー利用の取組みも積極的に展開されている。

2019年11月には、全国の自治体の中で9番目に「2050年に向けて二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明した。再生可能エネルギーに適した地理的特性をいかし、岩手県は、再生可能エネルギーを活用した電力自給率約35%(2020年度)から2030年度には65%を目指していく。

一方で、日本の国土面積や平地面積を考慮すると、太陽光発電では、①住宅や公共施設等の屋根への積極導入、②未利用地・遊休地の促進、③自治体と連携した導入拡大、④荒廃農地などの活用や営農型の推進などの取り組みが必要である。

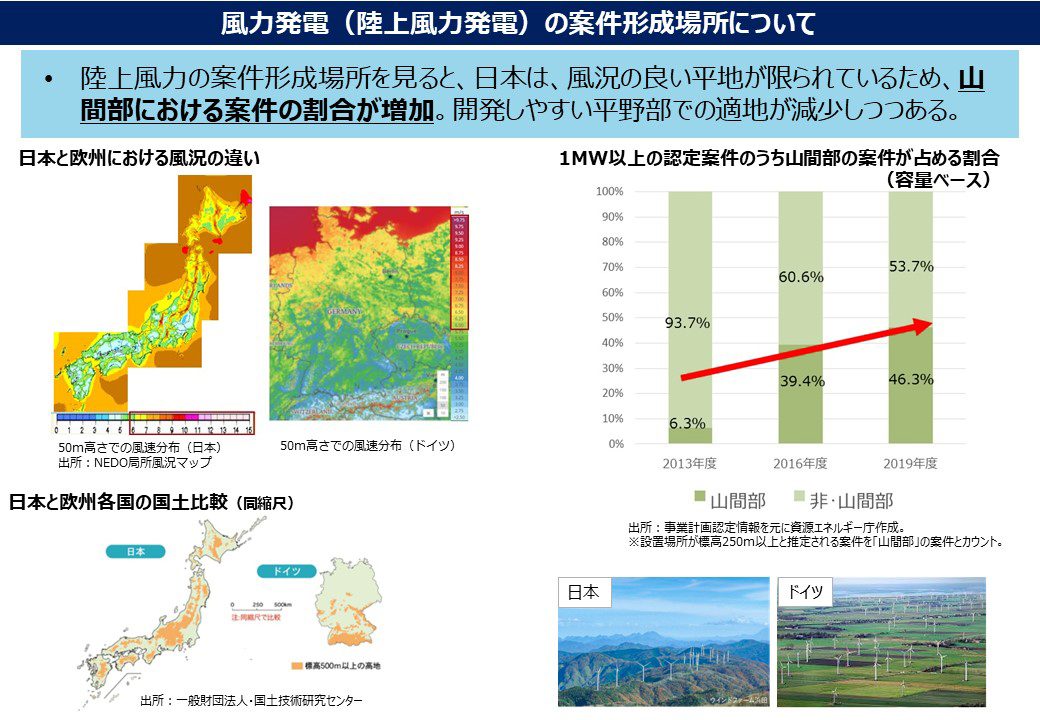

風力発電では、日本は、風況の良い平地が限られているため、山間部における案件の割合が増加しており、開発しやすい平野部での適地が減少しつつある。今後は、陸上から洋上風力への期待が高まっており、岩手県久慈市沖でもプロジェクトが検討されている。また、適地が北海道や東北などに集中しており、広域での連系の検討が必要となる。次世代ネットワークの構築や自然に影響される電源を安定的に確保するための蓄電池などの導入や余剰電力を活用した水素製造など、再エネの最大限の導入に向けた取り組みを行っていく。

参加者の声

日本がどれだけ他国に依存しているかということが印象的だった。他国に依存していることによって情勢が大きく影響してしまう。いかに自国で安定的な電力供給をしていくのかが今後の課題になるだろう。

世界の温室効果ガス排出ランキングで5位である日本は地球温暖化問題に積極的に取り組んでいく必要があると感じた。

各発電に長所短所があるのでそれを補いつつ、日本の電気自給率がもっと上がるようになってほしいと思ったので、エネルギーミックスについて印象に残っている。

風力発電の適地を確保するために、洋上風力の導入拡大に挑戦しているという内容に興味が深まりました。岩手では、洋上風力発電を拡大することは可能ではないかと考えましたが、生態系の保存という観点から考えた時に、まだまだ対策するべきことはあって、踏み込めないということもあるのかなと思いました。また、太平洋側は、津波の可能性があるため、日本海側に比べて洋上風力発電が少ないのではないかと考えるきっかけになりました。

バイオマス発電の燃料を海外に頼ってしまっているというところが印象に残った。岩手県は森林面積が大きく、資源に恵まれているという強みを自ら無駄にしていると思った。日本は化石燃料も少なく、平地も少ないなど不利であるけれど森林という大きな強みをいかしていけるようにすべきだと思う。

印象に残った内容は地熱発電である。理由としては、岩手県の地熱発電のポテンシャルが全国で2位だと知らず、驚いたからである。

原子力発電に対する考え方の話題が印象に残った。日本は福島第一原子力発電事故があり原子力発電に対して賛否の考え方が様々である。エネルギー供給の様々な選択を残していくことは大切であると実感した。

原子力発電の新しい規制基準の策定が印象に残った。福島第一原子力の事故を教訓にしての基準の策定であるが、原子力発電の利用をどう続けていくのか、新しい基準を策定しても不安が残るのではないかと思ったから。

以前からガソリンが値上がりしていることは意識していたが、補助を受けてなおあの価格であるということは知らなかったので、印象に残った。

カーボンニュートラルは聞いたことがあるが、カーボンリサイクルという言葉は初めて聞いた。CCUSに関する話が特に印象に残った。

カーボンニュートラルは国際的な協力が必要であり、今は非難されるべき立場であるロシアとも、地球環境の未来のためには、いずれは和解しなければならないのではないか。