北海道教育大学

2022年12月6日(火)

北海道教育大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」(資源エネルギー庁 須山照子氏)

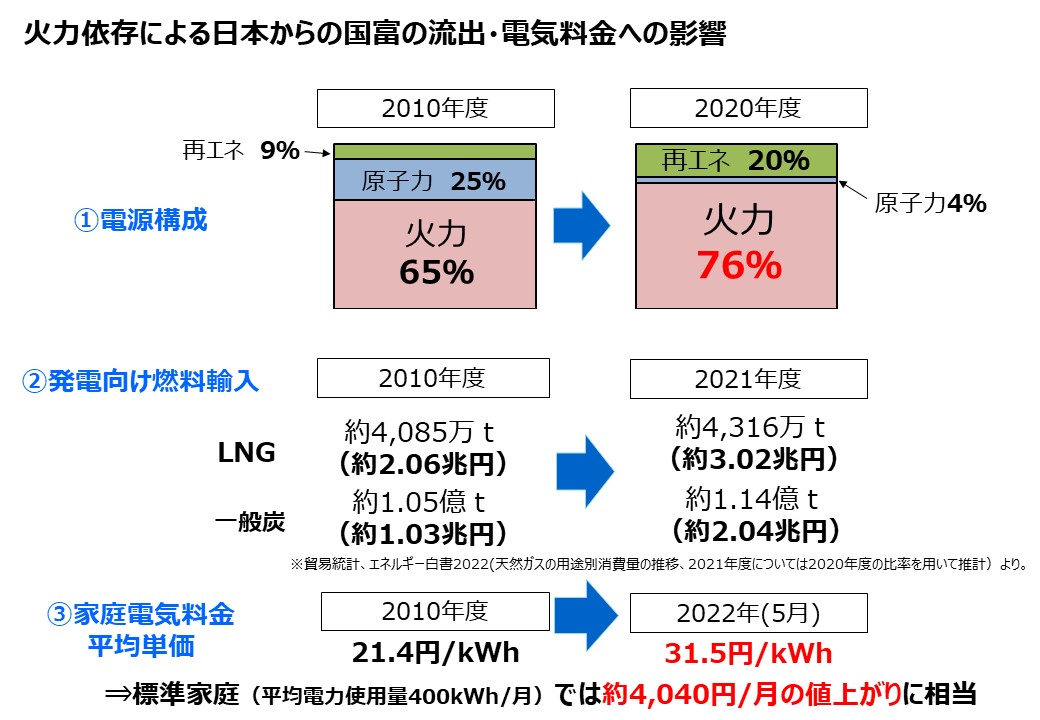

日本の電源構成を考えた際、2010年度は火力65%、原子力25%、再エネ9%であったが、2020年度には火力76%、原子力4%、再エネ20%となった。その後、ロシアのウクライナ侵攻などもあり、世界的にガスの需給がひっ迫していている。アジアのLNGスポット価格は、歴史的高値で推移しており、市場が安定していた2019年等と比較すると10倍以上の価格となっている。また、原油及び粗油に目を向けると、コロナ前の2019年8月と2022年8月を比較すると、輸入量は微減であったが、輸入金額は約2倍弱に上昇している。石炭についても同様で、アジア地域での需要が増加する一方で、世界的な供給力不足を背景に、価格は現在、最も高い水準にある。

そのため、家庭電気料金の平均単価を見ても、2010年度21.4円/kWhに対し、2022年5月には31.5円/kWhとなり、標準家庭では約4,040円/月の値上がりに相当しており、ガソリンの平均単価も高騰するなど、すぐ身近な生活に大きな影響をあたえている。

まずは、足元の危機を克服しつつも、2050年のカーボンニュートラルに向けての動きも加速させていかなければならない。北海道は、風力発電の導入量は全国で第三位であり、水力、バイオマスなどの資源も多い。再生可能エネルギーを大胆に導入するためには、適地が少ない日本、そして、変動する風力や太陽光発電の不安定を補完するためのインフラ、イノベーションが期待されている。また、北海道には、泊発電所の3基が、現在、新規制基準の審査中である。世界的には原子力発電は拡大していく見通しであり、その中でも中国とロシアのシェアが増えている。安全性を高めることが大前提であるが、CO2を出さない原子力発電の活用についても議論が必要ではないか。

参加者の声

2050年には日本の温室効果ガス削減目標は、100%とあるが実際のところ達成できる見通しが立っているのか?詳しく知りたい。

北海道においてのエネルギー利用の話も多くあり、身近なところでも少しずつエネルギー利用についての改善方法が考案・実践されているということに驚いた。

日本が再生可能エネルギーの導入にかなり力を入れていることを初めて知った。特に太陽光発電については世界でもトップレベルだということに驚いた。

再生可能エネルギーの安定供給と稼働率向上のために行っていることについて聞いてみたい。

福島の原発の事があったこともあり、原発に関しての安全性は大丈夫なのかと考えていたが、技術革新によって安全に利用できるようになるということから、原発へのイメージが変わった。

原子力発電の安全性を重視しているという話があったが、東日本大震災があったため、少し不安がある。そのため、今後いかにして安全性を高め、事故なしの発電を行っていくのかについて関心を持つことができた。

日本で自動車が今後どのようになっていくのか、もっと詳しく知りたいと思った。来年から就職して身近な問題だと思うから。

北海道を含め、高緯度地方でのFCVの普及について関心がある。

ガソリン代の高騰及び補助に関連して、ガソリン代の二重課税について聞いてみたい。