広島修道大学

2023年1月11日(水)

広島修道大学 国際コミュニティ学部地域行政学科の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」、中国経済産業局から「カーボンニュートラルに向けた行政の取り組み」と題し、エネルギー政策等に関する授業を実施した。

講義「エネルギーの現状と2050年へのエネルギー戦略」(資源エネルギー庁 須山 照子 氏)

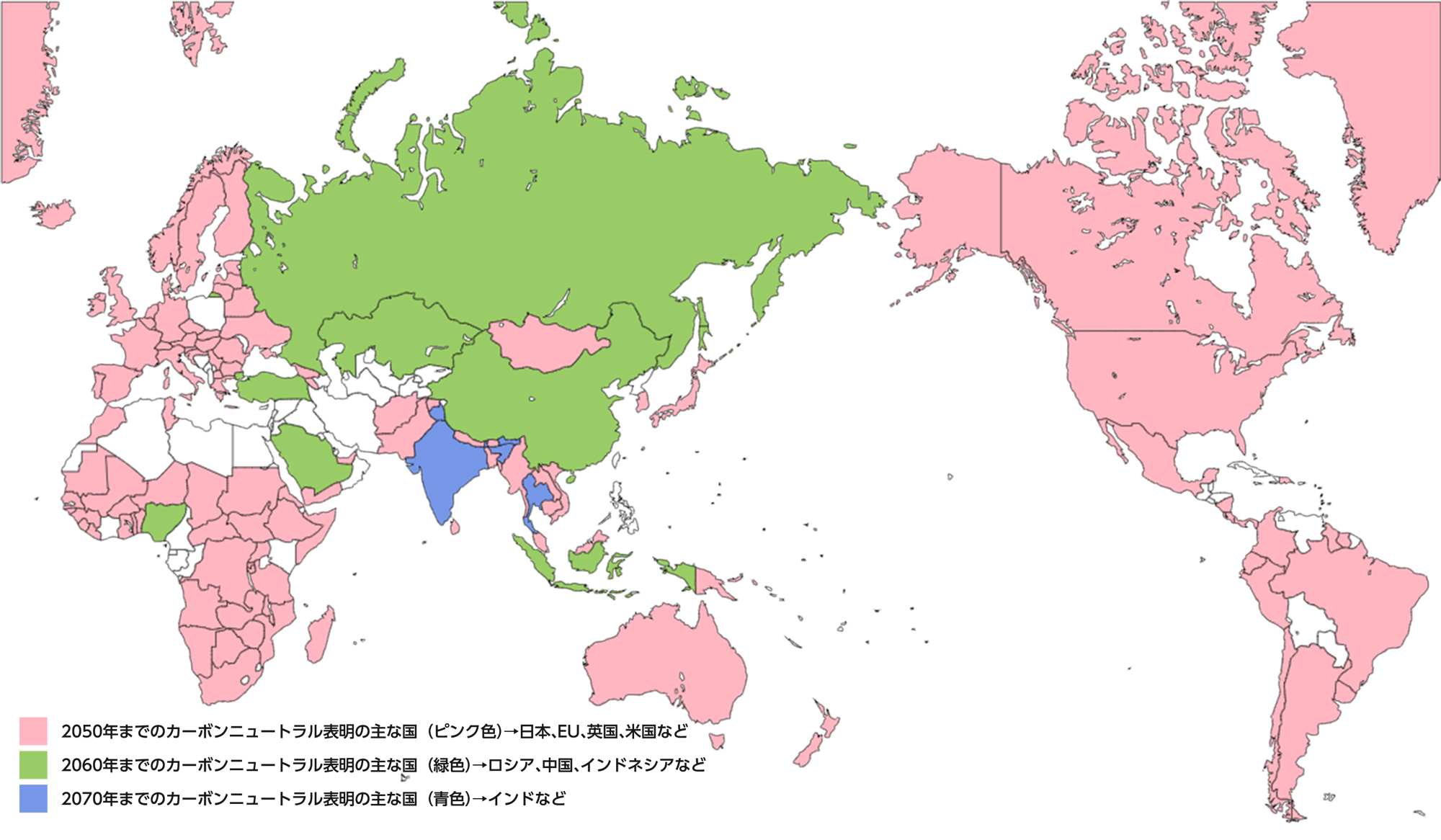

日本は2050年までに温室効果ガスの100%削減、つまりカーボンニュートラルを表明しているが、世界的にみてもカーボンニュートラルを目指す動きが拡大している。日本の自治体においても、令和4年12月末時点で、823自治体(45都道府県、476市、20特別区、239町、43村)において2050年二酸化炭素排出実質ゼロを表明している。

今後、カーボンニュートラルの達成に向け、脱炭素電源への投資や需給構造の転換が不可欠である。一方で、現在、日本は海外への一次エネルギー依存率9割であり、ウクライナ・ロシア情勢の中で安定供給の視点や経済性でも厳しい状況となっている。あわせて、食料品などの消費者物価は高い伸びとなっており、生活面にも大きく影響してきている。

そのため、我が国は、安定供給の再構築に向け、多様性(エネルギー源+調達先)とレジリエンス(抵抗力+回復力)を高めることに全力を注ぐ必要がある。再エネの導入拡大に向けては、適地の確保や系統整備、蓄電システムの構築、火力発電では水素・アンモニアやCCUS等を活用する脱炭素火力への転換、また原子力発電では革新的な安全メカニズムを持つ新たな「革新炉」の開発などが必要である。これらの状況を踏まえ、今後2050年に向けてどのように取り組んでいかなければならないか、ぜひ考えて欲しい。

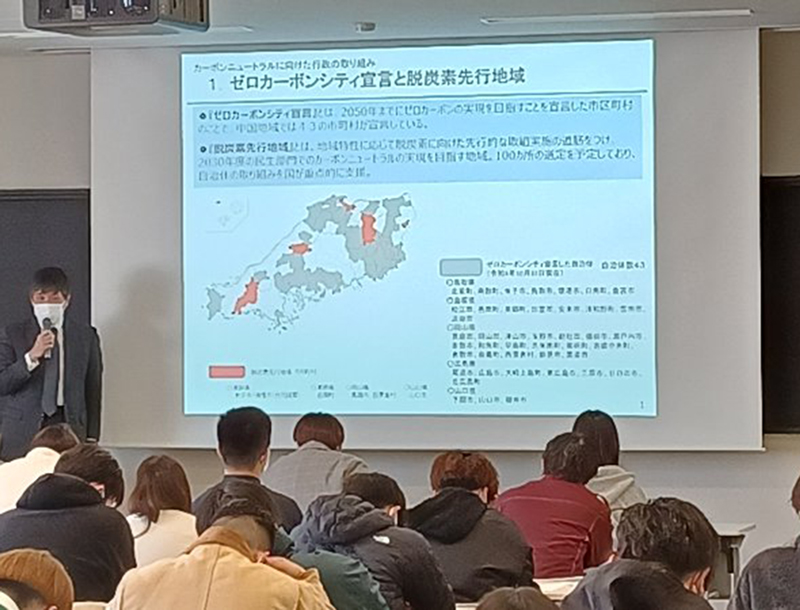

講義「カーボンニュートラルに向けた行政の取り組み」 (中国経済産業局 岡田 健 氏)

中国地域では、43市町村が『ゼロカーボンシティ宣言』を表明している。また、地域の特性に応じて脱炭素に向けた先行的な取組実施の道筋をつけ、2030年度の民生部門でのカーボンニュートラルの実現を目指す『脱炭素先行地域』として現在5市町村が選定され取り組みを行っている。国では今後、全国で100カ所までの選定を予定している。

脱炭素先行地域の事例として、

①島根県邑南町ではソーラーシェアリング行っている。農地の上に太陽光パネルを設置し、農地の有効利用を図るとともに、発電電力による収入で農業経営の改善が期待できる。

②岡山県西粟倉村では、地域新電力という取り組みを行っている。自治体が出資した電力小売事業者を一般的に地域新電力と呼び、エネルギーの地産地消や、地域内での経済循環などを目的に全国で設立されている。これは地域で電力・電気代の経済循環や、地域新電力会社の雇用や利益が創出される効果も期待できる。

③岡山県真庭市では、木質(森林)バイオマスの活用を行っている。森林から生産される木材をエネルギーとして燃やすとCO2を発生するが、このCO2は樹木の伐採後に森林が更新されれば、その成長の過程で再び樹木に吸収されることから、カーボンニュートラルな特性を持つ。このエネルギー利用は、林業や木材加工業などの地域産業への波及効果が高いとされ、中国地域の中山間地域の自治体が積極的に取り組んでいる。

④山口県山口市では、発電事業者が需要家の施設内に発電設備を設置し、需要家に売電するオンサイトPPAを行う計画。オンサイトPPAは、FIT(固定価格買取)によらないので国民負担がなく、送電線の空き容量に影響されず、需要家は設備投資が不要といったメリットがあり、これからの再エネ導入手法として注目されている。

中国経済産業局としてもさまざまな支援を行い、中国地域でのカーボンニュートラルを加速させたい。

参加者の声

ロシアのウクライナ侵略による影響が、日本だけではなく、世界の様々な箇所にも多々あることが深刻であるということが分かって驚いた。

ガソリン代が本当はもっと高く、国が補助してくれていると知らなかったので、その事を実際のデータを用いて説明が聞けたので、印象に残りました。

岡山県真庭市で行われているカーボンニュートラルの内容が印象に残りました。日本の森林が多いという特徴を活かし、適度に伐採し利用することでカーボンニュートラルだけでなく森林環境の整備もできるためメリットが多いと感じたからです。

世界における日本の再生可能エネルギーの生産量は、私のイメージとしてはそこまで普及しておらず、かなり差をつけられているのではと感じたのだが、実際のところは世界6位と意外にも再生可能エネルギーへの推進が進んでいることに驚きを感じました。

カーボンニュートラルや水素を利用していくといった新しい技術の発達が今後重要になってくること印象に残った。

福島の原発事故から、11年以上が経過する中、二酸化炭素を排出しない発電方法として注目を集める原子力発電所が少しずつ再稼働していることを知りました。私のような原子力についてあまり知らない人からすると、危ないのではないかと思いますが、危険な部分だけに焦点を当てるのではなく、安全性を始めとする様々なメリットについて知る必要があると思いました。