弘前大学

2022年10月15日(土)

弘前大学の学生を対象に、資源エネルギー庁から「エネルギー政策の動向について」と題し、エネルギー政策に関する授業を実施した。

講義「エネルギー政策の動向について」(資源エネルギー庁 須山 照子氏)

ロシアのウクライナ侵略により世界のエネルギー情勢は一変した。我が国においては、32年ぶりの円安水準の更新、燃料価格の高騰、電力需給ひっ迫など、あらためて、エネルギーの安全保障の重要性が論じられている。一方で、気候変動への取り組みは重要であり、脱炭素社会への転換を加速していかなければならない。具体的には、2030年度の非化石電源比率約6割の目標に向けて、再生可能エネルギーの導入拡大、安全性を大前提とした原子力発電や水素・アンモニアの活用により取り組んでいく。

青森県は、47都道府県別で風力発電導入量が第1位であり、洋上風力などの計画も進められている。また、青森県には原子力関連施設も多く立地されている。下北の大間町、東通村には原子力発電施設、むつ市には使用済燃料中間貯蔵施設が、上北の六カ所村では核燃料サイクル施設の再処理工場やMOX加工工場が建設中であり、脱炭素化への重要な拠点となっている。

今後、我が国としても再生可能エネルギーや原子力発電など、脱炭素化を進める上で不可欠な電源を強化するための方策について、検討を進めていくことになる。

ワークショップ

講義を受けた後、日本の2050年カーボンニュートラルを目指すエネルギーシステム(電源構成)について、7班のグループに分かれてグループディスカッションを行い、各班が発表を行った。

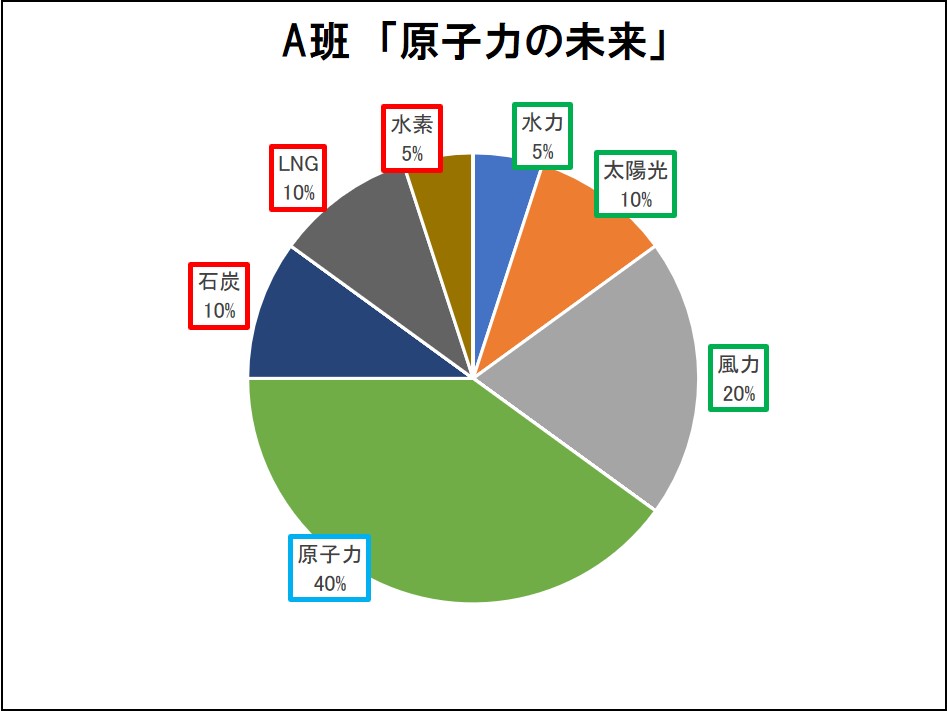

A班

タイトル「原子力の未来」

30年後の電源構成は再生可能エネルギーと原子力発電が中心になると考えた。太陽光と風力発電は技術革新により低コストになると考え再生可能エネルギーは35%、原子力は環境適合性が高く30年後には安全性が高まっていると考え40%、安定を保つため火力発電を25%とした。火力発電で生まれる温室効果ガスについてはCCUS等の技術革新が進み、吸収できるものと考える。

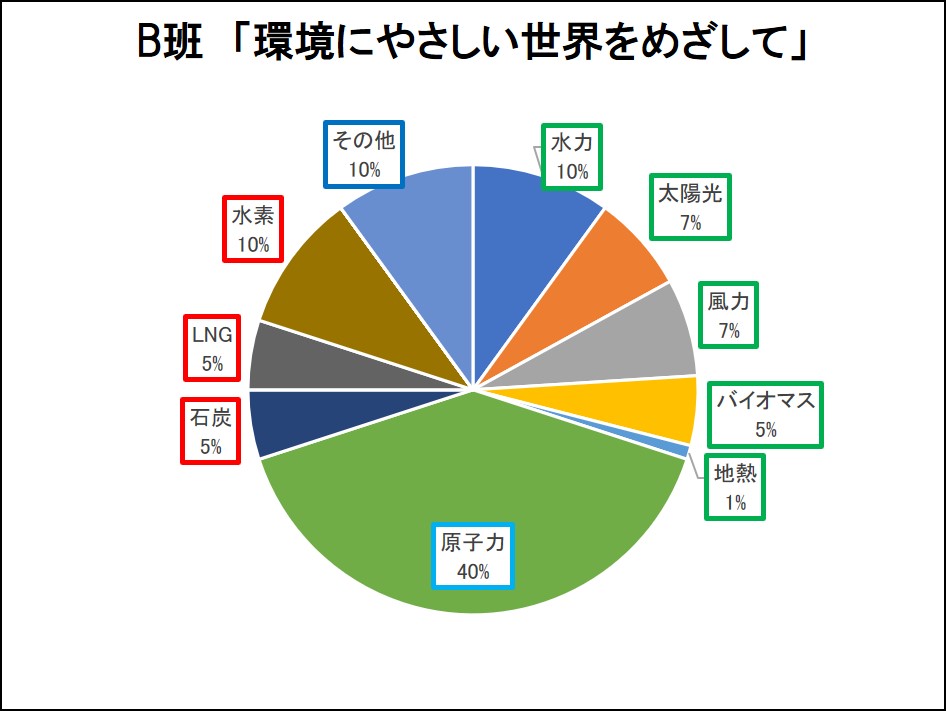

B班

タイトル「環境にやさしい世界をめざして」

環境性と現実的な電源構成を考えた。再生可能エネルギーは環境適合性も良く、枯渇しないことから30%、原子力は安定供給と環境適合性が高いと評価し40%、火力発電は20%とし水素の割合を考慮した。また、その他としては、新たな技術革新を考慮し蓄電池を10%とした。

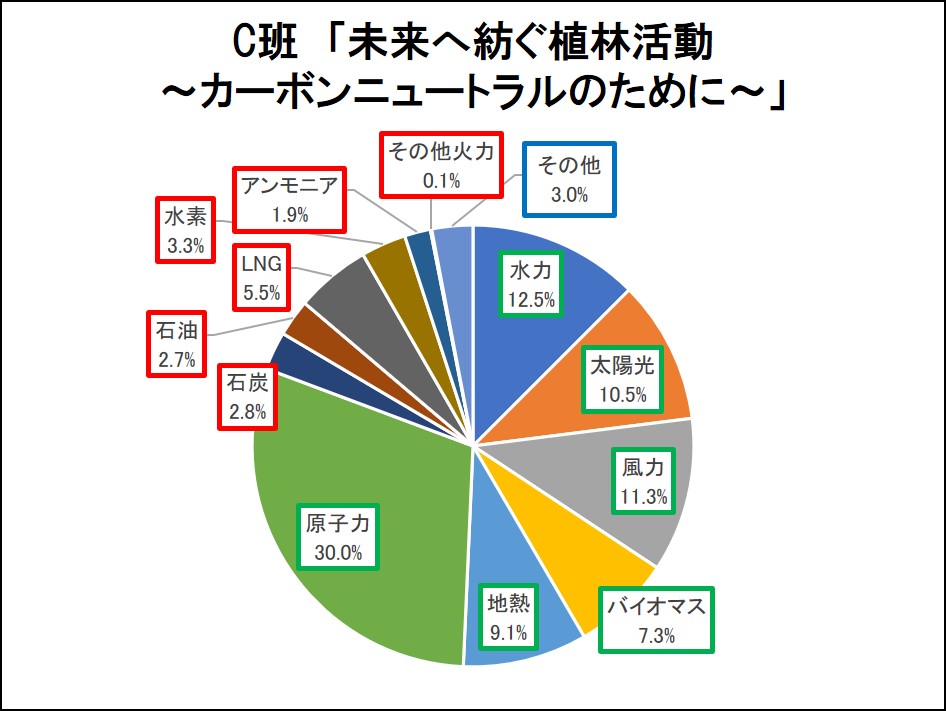

C班

タイトル「未来へ紡ぐ植林活動~カーボンニュートラルのために~」

森林の光合成によるCO2削減を前提として、カーボンニュートラルを目指す電源構成を検討した。再生可能エネルギーについてはバイオマス発電や地熱発電が増加すると考え50.7%とした。原子力発電は発電効率が良いと考え30%とした。火力発電はカーボンニュートラルを目指す上で割合は減少するが、水素・アンモニアや新たな技術が出てくると考え16.3%、その他を3%とした。

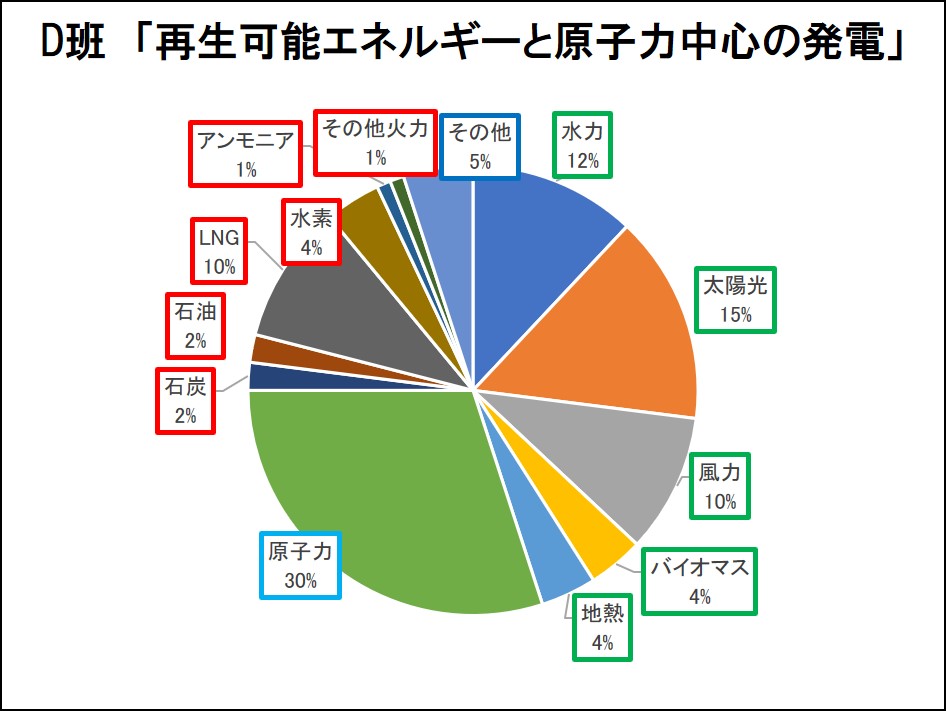

D班

タイトル「再生可能エネルギーと原子力中心の発電」

太陽光発電は休耕地や建物の屋上・壁面活用が出来ると考え割合を高くし、再生可能エネルギー全体で45%とした。原子力については安全面への懸念はあるが、効率面や温暖化の視点を考慮しつつ国民の理解も前提とし原子力30%とした。30年後に火力発電を完全に廃止することは難しく、CO2排出量の多い石炭や石油は減らし、水素、アンモニアの活用も考え20%とし、その他は5%とした。水素やアンモニアの割合がLNGより低い理由として、2050年時には、まだ、技術の確立が難しいと考えそのような割合とした。

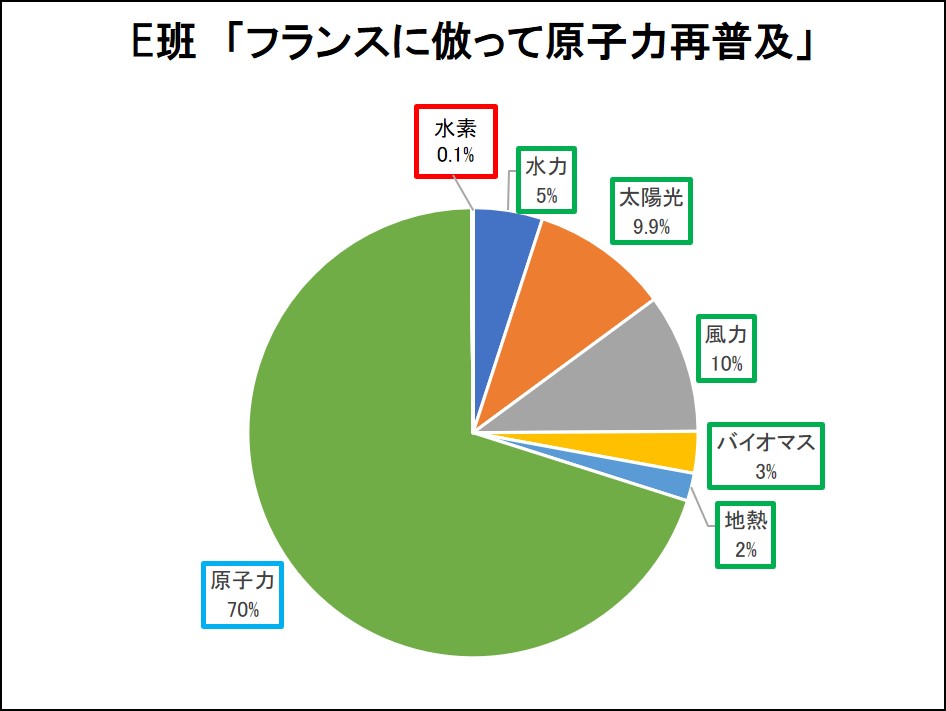

E班

タイトル「フランスに倣って原子力再普及」

経済性とカーボンニュートラルの実現を考え、フランスの電源構成を参考とした。環境性、安定供給、技術の確立を考慮し原子力を70%とした。グループワークでは、原子力の安全性にも考慮し、非常時や電源喪失時などの設備設置などの対応、対策が必要になる旨の話し合いも行われた。再生可能エネルギーは29.9%とした。太陽光や風力発電の自然変動電源については、安定供給の観点からも蓄電池機能が必要となるが、レアメタル資源の不安定性から導入に限界があると考えた。2030年度の電源構成目標よりも再生可能エネルギーの割合が低い理由としては、2050年には電力総需要が2030年度よりも増えることを予測し相対的な割合が減少すると考えたためである。

また、島しょ部など小規模な地域への発電として水素・燃料電池を0.1%として考えた。

F班

タイトル「妥協(CO2)」

主要な電源として再生可能エネルギー50%とし、内訳では太陽光発電が20%、水力が15%、バイオマスや風力、地熱も活用していく割合とした。CO2の削減とコスト面から原子力35%、CO2を可能な限り減らすため火力10%、その他5%とした。

グループワークでは、どの発電によりCO2の削減を実現していくのか、原子力発電の安全性や立地地域の理解醸成のあり方などで意見がわかれた部分もあった。

G班

タイトル「ガチ革命」

温室効果ガス削減を進めながら、新たな発電方法の研究開発費を調達するため、原子力でコスト削減するような構成を検討した。壁面太陽光などの普及やバイオマスや地熱の活用を考え再生可能エネルギーは35%とした。太陽光発電の導入拡大は出来ると思うが、新しいエネルギーへ期待をこめての構成としている。原子力はコスト削減、電源の効率化、供給力の確保のため35%とした。火力発電は減少させる方向であるが非常時用に15%と考えた。その他は、今後の技術革新を見据え、特に、海洋技術に期待し15%とした。

参加者の声

ウクライナ情勢など、現在も起こっている問題がエネルギーにどういう影響を与えているのか印象に残り、ますます興味を持った。

産業革命より無視し続けてきた問題が、今になって環境問題や格差などとして顕在している。今こそ持続可能な経済、産業について議論すべき。

国による発電方法の比率の違いや、世界情勢に影響を受ける日本のエネルギー安全保障、エネルギー資源の高騰など、時事的な内容を含めて現状を知れたことが興味深かった。

再生可能エネルギーの水力発電、地熱発電、バイオマス発電に関してもっと聞きたい。普及してないので、どういうメリット、デメリットがあるのか知りたい。

原子力発電が全て危険という訳ではないこと。東日本大震災での悪いイメージが定着しすぎているなと思った。また、新たな技術と既存の技術を組み合わせて新たなイノベーションが生まれるということ。

原子力発電の今後について。効率は良いとされているが、安全性についての研究はどうなっているのか聞きたい。

新たな発電方法に国としてどれほど注力して、進捗状況はどのくらいなのか、詳しく聞いてみたい。

グループワークを行うことにより、自分とは別の考え方や価値観を共有しあい、別の視野から考えることが出来た。